Архив номеров Номер 8

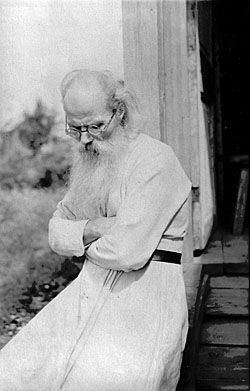

Жизнеописание игумена Никона (Воробьева)

Игумен Никон (в миру Николай Николаевич Воробьев) родился в 1894 году в селе Микшине Бежецкого уезда Тверской губернии в крестьянской семье. Он был вторым ребенком. Всего в семье было семеро детей, все мальчики. В детстве Коля, кажется, ничем не отличался от своих братьев, только разве особой честностью, послушанием старшим и удивительной сердечностью, жалостью ко всем. Эти черты он сохранил на всю жизнь.

Игумен Никон (в миру Николай Николаевич Воробьев) родился в 1894 году в селе Микшине Бежецкого уезда Тверской губернии в крестьянской семье. Он был вторым ребенком. Всего в семье было семеро детей, все мальчики. В детстве Коля, кажется, ничем не отличался от своих братьев, только разве особой честностью, послушанием старшим и удивительной сердечностью, жалостью ко всем. Эти черты он сохранил на всю жизнь.

Семья, из которой вышел батюшка, была православной. В вере воспитывались и дети. Но вера эта, как и у большинства простых людей, была внешней, традиционной, не имела под собой твердой духовной основы и ясного понимания существа христианства. Подобная вера в лучшем случае воспитывала честных людей, но, полученная по традиции, без труда и искания, не имевшая личного опытного подтверждения, легко могла быть потеряна.

Это и случилось с Николаем. Поступив в реальное училище, он с жаждой ринулся в изучение наук, наивно веря, что там скрывается истина. И слепая вера в науку легко вытеснила столь же слепую у него в то время веру в Бога. Однако скоро Коля увидел, что эмпирические науки проблемами познания истины, вечности, бытия Бога не занимаются; вопрос о смысле жизни человека в них не только не ставится, но он и не вытекает из природы самих этих наук. Увидев это, уже в старших классах он со всем пылом своей натуры занялся изучением истории философии, в которой достиг столь больших познаний, что к нему приходили его же преподаватели для обсуждения различных философских вопросов.

Жажда знания была столь велика, что он часто, оставаясь в прямом смысле слова без куска хлеба, покупал на последние деньги книгу. Читать он мог только ночью. Ночами изучал он историю философии, знакомился с классической литературой, и все с одной целью, с одной мыслью: найти истину, найти смысл жизни.

Чем взрослее он становился, тем обостреннее чувствовал бессмысленность этой жизни, как бы кто ни жил. Для себя жить нет смысла, ибо все равно смерть — удел всех. Жить для других? Но другие — это такие же смертные. Зачем же живет человек, если ничто не спасает ни его, ни кого-либо в мире от смерти?

В двадцать лет он блестяще оканчивает реальное училище, но без радости выходит из него. «Изучение философии, — говорил он в конце жизни, — показало, что каждый философ считал, что он нашел истину. Но сколько их, философов, было? А истина одна. И душа стремилась к другому. Философия — это суррогат; все равно что вместо хлеба давать жевать резину. Питайся этой резиной, но сыт будешь?

Понял я, что как наука не дает ничего о Боге, о будущей жизни, так не даст ничего и философия. И совершенно ясен стал вывод, что надо обратиться к религии».

Разуверившись и в науке, и в философии, он поступает в психо-неврологический институт в Петрограде, надеясь там найти ответ на вопрос о сущности человека. Но здесь его постигло разочарование еще большее, нежели в реальном училище. «Я увидел: психология изучает вовсе не человека, а кожу, скорость процессов, апперцепции, память... Такая чепуха, что это тоже оттолкнуло меня».

Окончив первый курс, он вышел из института. Летом 1915 года наступил окончательный духовный кризис. Николай ощущал состояние полной безысходности. у него как молния промелькнула мысль о детских годах веры: а что, если действительно Бог существует? Должен же Он открыться? И вот неверующий молодой человек от всей глубины своего существа, почти в отчаянии, начал молить: «Господи, если Ты есть, то откройся мне! Я ищу Тебя не для каких-нибудь земных, корыстных целей. Мне одно только надо: есть Ты или нет Тебя?» И Господь открылся. «Невозможно передать, — говорил батюшка, — то действие благодати, которое убеждает в существовании Бога с силой и очевидностью, не оставляющей ни малейшего сомнения у человека. Господь открывается так, как, скажем, после мрачной тучи вдруг просияет солнышко: ты уже не сомневаешься, солнце это или фонарь кто-нибудь зажег. Так Господь открылся мне, что я припал к земле со словами: “Господи, слава Тебе, благодарю Тебя! Даруй мне всю жизнь служить Тебе! Пусть все скорби, все страдания, какие есть на земле, сойдут на меня, даруй мне все пережить, только не отпасть от Тебя, не лишиться Тебя!” Долго ли продолжалось это состояние, неизвестно. Но когда он встал, то услышал мощные, размеренные, уходящие в бесконечность удары церковного колокола. Сначала он полагал, что звонят в монастыре, который был неподалеку (дело происходило в Вышнем Волочке). Но звон не прекращался, да и время было слишком поздним для благовеста — за полночь.

Так, в какое-то мгновение, совершился радикальный перелом в мировоззрении, произошло, кажется, явное чудо. Однако это чудо было естественным логическим завершением всех исканий молодого человека. Но юноша совершенно не знал пути спасения.

Батюшка рассказывал, как в школе их учили Закону Божиему, вере: заставляли пересказывать Священное Писание без какого-либо приложения его к практической жизни, зубрить тексты, не вникая в их смысл, одним голым рассудком постигать догматы, заповеди, факты истории. Во всем преподавании не чувствовалось никакой жизни. Христианство преподавали только внешне, в лучшем случае научно и тем совершенно убивали его дух в учащихся. Христианство изучали как посторонний, внешний объект, который необходимо было изучать лишь потому, что так было положено, а не затем, чтобы иметь руководство к новой жизни по образу Христа.

Преподавание велось в целом настолько мертво, схоластично, что уроки Закона Божиего приобретали характер принудительного отсиживания, унылость которого учащиеся скрашивали остротами и кощунствами. И батюшка часто в связи с этим с горечью говорил, что именно по этой причине самые злые безбожники выходили из стен духовных училищ.

Ясно, что при подобном методе преподавания юноша действительно не мог знать, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную. А остановиться на голом, рассудочном, интеллигентском признании бытия Божия он не мог.

Вот что говорил сам батюшка о своих дальнейших шагах жизни после обращения: «А в дальнейшем уже Господь ведет человека сложным путем, очень сложным путем. Я был поражен, когда после такого откровения Божия вошел в церковь. И раньше ведь приходилось: и дома заставляли ходить, и в средней школе нас водили в церковь. Но что там? Стоял как столб, не интересовался, занимался своими мыслями, и все.

Но когда после обращения сердце немного открылось, то в храме я первым делом вспомнил предание о послах князя Владимира, которые, когда вошли в греческую церковь, уже не знали, где находятся: на небе или на земле. И вот первое ощущение в церкви после пережитого состояния: что человек — не на земле. Церковь — не земля, это кусочек неба. Какая радость была слышать: “Господи, помилуй!” Это просто неимоверно действовало на сердце: все богослужение, постоянное воспоминание имени Божия в разных формах, песнопениях, чтениях. Это вызывало какое-то восхищение, радость, насыщало.

В наше время очень трудно. Нет руководителей, нет книг, нет условий жизненных. И на этом пути обращаю ваше внимание, подчеркиваю — на этом сложном пути, как это видно у всех святых отцов, самое важное, самое трудное — привести человека к смирению, ибо гордость привела и денницу, и Адама к падению. И вот — путь Господень для человека, который всей душой решился жить ради Господа, чтобы спастись. А без смирения человек не спасается. Хотя мы и не достигаем настоящего смирения, но, так сказать, начального уровня можем достигнуть.

И когда человек вот так придет, припадет ко Господу: “Господи, делай все со мною Сам, я ничего не знаю (на самом деле, что мы знаем?), делай со мной что хочешь, только спаси!” — тогда Господь начинает вести человека Сам».

Два последующих года его жизни были временем непрерывного подвига, настоящего аскетизма. Тогда впервые познакомился он с творениями святых отцов, впервые, по существу, с Евангелием. Вот как говорил сам батюшка об этом периоде: «И только у Святых Отцов и в Евангелии я нашел действительно ценное. Когда человек начнет бороться с собой, будет стремиться идти путем евангельским, то ему Святые Отцы сделаются необходимыми и своими, родными. Святой Отец — уже родной учитель, который говорит душе твоей, и она воспринимает это с радостью, утешается. Как тоску, уныние, рвоту вызывали эти философии и всякие сектантские гадости, так, наоборот, как к родной матери, приходил к Отцам. Они меня утешали, вразумляли, питали. Потом Господь дал мысль поступить в Московскую Духовную академию (в 1917 году). Это много для меня значило». Но через год занятия в академии прекратились.

В последующие годы Николай преподавал в школе математику, служил псаломщиком в Москве, в Борисоглебском храме….

Монашеский постриг с именем Никона он принял 23 марта (старого ст.) 1931 года от епископа Минского Феофана (Семеняко) в Минске, куда они приехали вместе из Москвы. 25 марта того же года, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, о. Никон был рукоположен во иеродиаконы, а 26 декабря 1932 года (на второй день Рождества Христова) — во иеромонаха тем же епископом, как он пишет в автобиографии.

В 1933 году, 23 марта (в день пострига), о. Никон был арестован и сослан в сибирские лагеря на пять лет. Вследствие зачета рабочих дней был освобожден в 1937 году. Возвратившись чудом из лагеря, о. Никон проживал в Вышнем Волочке.

С открытием церквей о. Никон приступил к священнослужению. В 1944 году епископом Калужским Василием он был назначен настоятелем Благовещенской церкви г. Козельска, где и служил до 1948 года. Здесь он жил на квартире у одних монахинь и вел чрезвычайно аскетичный образ жизни. По воспоминаниям многих, общавшихся с ним в этот период, он был невероятно истощенным. Батюшка все свое свободное время проводил в чтении Слова Божия, молитве и изучении святых отцов. Проповеди батюшки были всегда глубоко духовными и отличались особой силой и убедительностью. Это привлекало к нему верующих.

В 1948 году о. Никон переводится в г. Белев, затем в г. Ефремов, далее — в Смоленск. Из Смоленска епископом Сергием он в том же 1948 году был направлен в захудалый в то время приход в Гжатск. Батюшка так и говорил: отправили в ссылку.

Много различных неприятностей и суеты житейской пережил батюшка в Гжатске. «Но эта суета, — говорил он перед смертью, — дала мне возможность увидеть: ничего не можем мы сами сделать доброго». В духовном отношении, по словам батюшки, гжатский период жизни многое ему дал. А главное, он понял, пережил здесь состояние начального, как он сам говорил, смирения. «Вот Игнатий Брянчанинов, да вознаградит его Господь, все время говорит об этом. Его вы теперь не понимаете. Все у него внутри насаждает мысль о смирении. Что же такое смирение? У меня к пониманию смирения был такой переход. Однажды мне пришла мысль, совершенно отчетливая и ясная: а что такое все наши дела, все наши молитвы, наше все? Надо взывать, как мытарь: “Боже, милостив буди мне, грешному!” Сердце вот тут-то у меня и поняло, поняло, что самое существенное — это милость Божия. Это было понято не умом, а сердцем. И вот с этих пор я стал обращать в себе эту мысль, жить этой мыслью, молиться этой мыслью, чтобы Господь не отнял, а развил ее. Это и есть начальное смирение (начальное, подчеркиваю), что мы сами — ничто, а творение Божие, мы — создание Божие только. Поэтому чем нам гордиться, что нам противопоставлять Богу? Хотя Господь почтил нас величайшим достоинством — быть сынами Божиими, но это дар Божий. Потом, призывая, искупил нас для того, чтобы восстановить, усыновить Себе, но и это опять дар Божий. Грешим, грешим. Господь прощает, это дар Божий. А у нас что? У нас своего — ничего. Вот это должно войти в сердце человеческое. Не умом нужно понять, а сердцем.

Много различных неприятностей и суеты житейской пережил батюшка в Гжатске. «Но эта суета, — говорил он перед смертью, — дала мне возможность увидеть: ничего не можем мы сами сделать доброго». В духовном отношении, по словам батюшки, гжатский период жизни многое ему дал. А главное, он понял, пережил здесь состояние начального, как он сам говорил, смирения. «Вот Игнатий Брянчанинов, да вознаградит его Господь, все время говорит об этом. Его вы теперь не понимаете. Все у него внутри насаждает мысль о смирении. Что же такое смирение? У меня к пониманию смирения был такой переход. Однажды мне пришла мысль, совершенно отчетливая и ясная: а что такое все наши дела, все наши молитвы, наше все? Надо взывать, как мытарь: “Боже, милостив буди мне, грешному!” Сердце вот тут-то у меня и поняло, поняло, что самое существенное — это милость Божия. Это было понято не умом, а сердцем. И вот с этих пор я стал обращать в себе эту мысль, жить этой мыслью, молиться этой мыслью, чтобы Господь не отнял, а развил ее. Это и есть начальное смирение (начальное, подчеркиваю), что мы сами — ничто, а творение Божие, мы — создание Божие только. Поэтому чем нам гордиться, что нам противопоставлять Богу? Хотя Господь почтил нас величайшим достоинством — быть сынами Божиими, но это дар Божий. Потом, призывая, искупил нас для того, чтобы восстановить, усыновить Себе, но и это опять дар Божий. Грешим, грешим. Господь прощает, это дар Божий. А у нас что? У нас своего — ничего. Вот это должно войти в сердце человеческое. Не умом нужно понять, а сердцем.

Человек должен в каждой молитве, как бы он ни вдохновился, какое бы восхищение в молитве Господь ни дал человеку, он должен молиться в основе, как мытарь: “Боже, будь милостив мне, грешному”. Все, и даже вот это вдохновение, — все это есть дар Божий. Нет в нас ничего доброго, все — от Господа. Словом, как говорил Давид, я блоха во Израиле, я червь, а не человек. Что, думаете, для красоты, что ли, эти слова он говорил? Нет. Они исходили из этого состояния, о котором я говорю. К этому искренно надо прийти, и из этого состояния должна исходить всякая наша молитва. Это и есть начальное смирение, именно начальное.

Отсюда исходит еще другое, о чем я должен сказать как о самом важном. Человеку необходимо почувствовать не умом и не только сердцем, а всем своим существом, с головы до пят, непостижимую ни для человеков, ни для ангелов любовь Божию. Он должен благодарить Бога, славословить Его, преклоняться пред Ним, пред Господом, за Его великую милость и любовь. Он должен бы желать не только быть распятым рядом с Ним и перенести все, но быть растерзанным на куски, и не только растерзанным, а терзаемым всю жизнь. Вот как он должен себя чувствовать. А мы, окаянные, не можем и малейшей скорби терпеть, даже самой малейшей.

Поэтому первыми словами молитвы и поставлены Церковью слова: “Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе”, то есть “Слава, благодарение Тебе, Господи, за Твою милость, за Твою любовь, за снисхождение, за то, что Ты, Господь, Творец вселенной, пред Которым трепещут все ангелы, снизошел до того, что позволяешь нам называть Тебя своим Господом и обращаться к Тебе, молиться Тебе”.

Все Господь делает для человека, для его радости, для его спасения, даже для его удовольствия. Все делает Господь, лишь бы это было в пользу, а не во вред человеку. Поэтому нечего бояться, нечего страшиться скорбей. Все Господь сделает, может избавить от всего... Понятно? Умом понятно, а сердцем еще далеко вам понять.

А чтобы понять сердцем, во-первых, обязательно надо молиться уединенной молитвой. Обязательно! А потом, жить по-евангельски, каяться в грехах. Ибо человек должен не только понять, но почувствовать, что мы мытари, что должно обращаться к Богу как мытарь. Не просто к этому придешь. А приходит человек многократным падением, нарушением заповедей Божиих. Раз пал, встал, покаялся. Опять пал. Опять встал. И в конце концов поймет, что погибает без Господа».

В связи с вопросом о духовной жизни батюшка довольно часто в своих беседах подчеркивал, что духовность заключается не в духовных одеждах и не в словах о духовности, которыми любят иные щеголять, как модной одеждой. Многие книги, предупреждал он, написанные о духовности, многие рассказы о чудесах проникнуты совершенно антихристианским духом.

Единственные писания Духа Святого — это творения святых отцов и подвижников Церкви, как, например, епископа Игнатия Брянчанинова. В них содержится подлинная духовность, и ими только можно и нужно руководствоваться. В связи с этим он резко отзывался о загранице, говоря, что это «самая дьявольщина»: «Хорошо, что у нас граница закрыта. Это великая милость Божия к нашему народу. Нас бы завалили (особенно Америка) дьявольской сатанинской сектантской литературой, а русские люди очень падки на все заграничное и окончательно погибли бы. Возьмите Бердяева. Какие кощунственные выражения допускает он о Святых Отцах! Он их, значит, никогда не читал или читал одним кусочком мозга, без сердца, без души. Он совершенно не понимает христианства и потому писал ложь о Святых Отцах.

И очень многие, особенно в эмиграции, писали о духовных вопросах совершенно неправильные, лживые вещи. Говорит о Боге, а сам — дьявол. Такие дивные книги у Святых Отцов, и разве можно вместо них читать всякую макулатуру под видом духовной литературы! Например, книга так называемого архимандрита Спиридона о молитве — это сплошной обман, в лучшем случае самообман, это полное искажение христианства, ложь о духовности и о молитве. Такие книги способны только погубить человека, ввести его в явную прелесть».

Батюшка очень любил служить и служил собранно, сосредоточенно, от всей души, что чувствовалось всеми. Совершал богослужение просто, сдержанно, естественно. Не переносил артистизма или какой-либо вычурности в совершении богослужения, чтении, пении и «артистам» делал замечания.

Батюшка часто повторял: церковное пение — то, которое сосредоточивает ум, настраивает душу на молитву, помогает молиться или, по меньшей мере, не мешает молитве. Если же песнопение не создает подобного настроения в душе, то хотя бы и принадлежало самым прославленным композиторам, оно есть лишь игра «ветхих» чувств, плоти и крови.

Он запрещал входить кому-либо в алтарь и тем более стоять в нем без особой на то нужды. В алтаре батюшка никогда не говорил ничего, кроме самого необходимого, и другим не позволял этого делать. Никогда не исповедовал во время литургии: исповедь проводил или до литургии, или накануне вечером (в Великий пост). Он говорил: человек должен молиться во время литургии, а не ждать очереди исповедоваться. К исповеди относился чрезвычайно внимательно, особенно к приходившим редко, тем более впервые.

Батюшка далеко не всегда и не всех допускал сразу после исповеди к причащению. Если у человека на совести было что-то тяжелое или он не говел много лет, то батюшка сначала благословлял такому походить на несколько служб или откладывал его причащение до очередного поста. Иногда при этом батюшка давал человеку определенное количество поклонов и молитв делать дома.

Очень не любил батюшка, когда требы исполнялись спешно, неразборчиво, как-нибудь. Он говорил, что лучше уж меньше прочитали бы, но со смирением, благоговением и четко, нежели кощунствовали над словами молитв и словом Божиим.

Батюшка говорил, что российский народ так легко оставил веру после революции потому, что все его христианство состояло в исполнении почти исключительно внешних предписаний: заказать водосвятие, молебен, крестины, поставить свечу, подать поминание, не есть скоромного в пост. Христианство для народа превратилось в какой-то набор церковных обрядов и обычаев, народ почти ничего не знал о борьбе со страстями, ибо его редко кто и учил этому. Пастыри более пасли самих себя, чем паству. Поэтому-то, как только народу сказали, что обряды — это выдумка попов и обман, большинство легко перестало верить в Бога, ибо для него Бог, по существу, и был обряд, который должен дать хорошую жизнь. Если же обряд — обман, то и Сам Бог — выдумка.

Батюшка очень часто повторял, что самый страшный враг для священства — это стремление угодить народу, понравиться ему, желание покрасивее служить; ибо это стремление превращает священника в артиста, фарисея, отвергнутого Богом, а народ делает язычником, смотрящим лишь на внешность и оставляющим Христа. Об этом батюшка говорил всегда с особенной горячностью.

Батюшка был строг по отношению к себе. Вставал всегда не позже шести часов, ложился около двенадцати. В неслужебные дни до самого завтрака, который бывал не ранее десяти часов, молился. Молился и днем, делая пятисотницу, приглашая иногда к этому и домашних. Всегда читал святых отцов.

Он был большим тружеником, не выносил праздности и всегда чем-нибудь занимался, но больше читал. Если ему в руки попадала интересная книга, то он не спал ночи и не расставался с ней целый день, пока не прочитывал ее. Постоянным его чтением были святоотеческие творения, жития святых, проповеди, редко — учено-богословские и философские сочинения. Особенно же тщательно и постоянно перечитывал он творения епископа Игнатия Брянчанинова, которого в качестве духовного отца завещал всем своим духовно близким. Сочинения еп. Игнатия (тогда еще не прославленного в лике святых) батюшка считал лучшим руководством для нашего времени. Святые отцы, считал он, нам уже во многом недоступны, мы их не можем правильно понять, а епископ Игнатий фактически переложил их учение на современный язык с учетом наступившего времени, с учетом новой психологии людей.

Он никогда не оставлял разрешение возникшего вопроса на будущее, сразу же брал толковников, особенно епископа Феофана (Говорова) или чьи-либо сочинения, где затрагивался данный вопрос, словари, справочники. Зная французский и немецкий языки, он иногда читал и иностранную литературу.

Батюшка никак не позволял сделать для себя какую-либо услугу, принести что-либо, убрать и т. д. С трудом, кряхтя, но делал сам, несмотря на то что был очень больным. Четыре года, проведенные в лагере, чрезвычайно подорвали его здоровье. Более всего он страдал от болезни сердца и ревматизма суставов рук и ног. Тем не менее он считал, что без крайней нужды пользоваться услугами другого человека нехорошо, грешно. Он вменил себе в обязанность некоторые домашние и хозяйственные дела: топил и вычищал печь (печь топилась углем и была очень неудобной), обрабатывал плодовые деревья и кустарники, пилил и колол дрова, копал землю.

Пока у батюшки были силы, он много трудился физически. Трудился до пота, до полного изнеможения. Он насадил огромный сад в Вышнем Волочке, два сада в Козельске. В Гжатске не только насадил большой сад, но и даром снабжал из своего питомника всех желающих в городе яблонями, вишнями, грушами и т. п. Очень много он проводил строительных и ремонтных работ по храмам.

С горечью говорил батюшка о тех епископах, которые, не считаясь ни с нуждами приходов, ни с желаниями и мнением священников, переводят их часто по своему произволу с места на место, разрушая таким образом приходы, умножая скорби духовенства и причиняя вред Церкви.

По отношению к людям батюшка был различен. С некоторыми разговаривал спокойно, других утешал, а иных прямо обличал. Он не знал, что такое человекоугодие, и очень не любил людей льстивых и лукавых. Последним более всего от него обычно и доставалось. Он говорил, что льстит тот, кто сам жаждет получить похвалу, и самый отвратительный человек — лукавый. Бесноватых батюшка никогда не отчитывал, опасаясь дешевой народной молвы, которая всегда ищет чудотворцев, прозорливцев и т. д. Он говорил, что ничего не стоит стать «святым»: достаточно проползти на четвереньках вокруг храма, или со значительным видом говорить непонятные благочестивые речи, или начать давать просфоры, антидор, артос, святую воду с «рецептом» их применения при различных житейских скорбях.

По отношению к людям батюшка был различен. С некоторыми разговаривал спокойно, других утешал, а иных прямо обличал. Он не знал, что такое человекоугодие, и очень не любил людей льстивых и лукавых. Последним более всего от него обычно и доставалось. Он говорил, что льстит тот, кто сам жаждет получить похвалу, и самый отвратительный человек — лукавый. Бесноватых батюшка никогда не отчитывал, опасаясь дешевой народной молвы, которая всегда ищет чудотворцев, прозорливцев и т. д. Он говорил, что ничего не стоит стать «святым»: достаточно проползти на четвереньках вокруг храма, или со значительным видом говорить непонятные благочестивые речи, или начать давать просфоры, антидор, артос, святую воду с «рецептом» их применения при различных житейских скорбях.

«Народ в своем подавляющем большинстве, — скорбел батюшка, — совершенно не знает христианства и ищет не пути спасения, не вечной жизни, а тех, кто бы помог ему что-то “сделать”, чтобы сразу избавиться от той или иной скорби». Приходящим к нему с подобным настроением людям он говорил: «Не хочешь скорбей — не греши, раскайся искренне в своих грехах и неправдах, не делай зла ближним ни делом, ни словом, ни даже мыслью, почаще храм посещай, молись, относись с милосердием к своим близким, соседям, тогда Господь и тебя помилует, и если полезно, то и от скорби освободит». Некоторые, естественно, уходили от батюшки недовольными: он не говорил, что нужно «сделать», чтобы коровка молочко давала или чтобы муж пить перестал, и не давал им ни просфоры, ни святой воды для этого.

В 1956 году к празднику Пасхи отец Никон был награжден саном игумена преосвященным Михаилом (Чубом).

Батюшка начал чувствовать особое недомогание зимой 1962/63 года. Постепенно он стал все больше слабеть, скорее уставать, меньше есть. Более двух месяцев перед кончиной он не принимал никакой пищи и до этого около месяца ел только раз в день молоко и ягоды, иногда с белым хлебом. Но ни разу за все время болезни никому он не жаловался. Никто не видел в нем уныния или скорби. Он был спокоен, сосредоточен и большей частью даже с легкой улыбкой на лице. Почти до самой кончины был на ногах. Окончательно слег лишь за десять дней до смерти.

Под Успение Божией Матери последний раз исповедовал своих близких. Сам, когда уже не мог дойти до храма, несколько раз причащался дома. До дня смерти был в полном и ясном сознании и из последних сил наставлял окружающих. Завещал хранить веру всемерным исполнением заповедей и покаянием, всячески держаться епископа Игнатия Брянчанинова, избегать особенно суеты, совершенно опустошающей душу и уводящей ее от Бога.

Скорбящим у его постели он говорил: «Меня нечего жалеть. Надо благодарить Бога, что я уже окончил земной путь. Никогда мне не хотелось жить, не видел я ничего интересного в этой жизни и всегда удивлялся, как это другие находят что-то в ней и цепляются за нее из последних сил. Хотя я ничего не сделал за свою жизнь доброго, но искренне всегда стремился к Богу. Поэтому надеюсь всей душой на милость Божию. Не может Господь отринуть человека, который всегда всеми силами стремился к Нему. Мне вас жалко. Что-то вас еще ожидает? Живые будут завидовать мертвым». Батюшка мирно почил 7 сентября 1963 года.

Следует особенно отметить ту атмосферу внутренней радости, которая царила в церкви во время заупокойной литургии у молящихся и во время отпевания батюшки. Полное впечатление какого-то необычного торжества, великого праздника. Непостижимый дух радости растворял всеобщую искреннюю скорбь. Объяснить это можно блаженным посмертным состоянием и молитвами батюшки. Преставление его казалось для родных, духовно близких и всей паствы как бы сокрытым в утреннем предсолнечном тумане. Храм был переполнен в этот день, как на Пасху, и очень многие потом говорили об ощущении особого, непонятного праздничного торжества во время богослужения.

Упокой, Господи, раба Твоего священноигумена Никона во Царствии Твоем и его святыми молитвами помилуй нас!

Карта Cбербанка: 2202 2062 6781 2241

ЮMoney (Яндекс-Деньги): 410012614780266