Библиотека Наталия АФАНАСЬЕВА Учебник церковнославянского языка

III. Грамматика: морфология

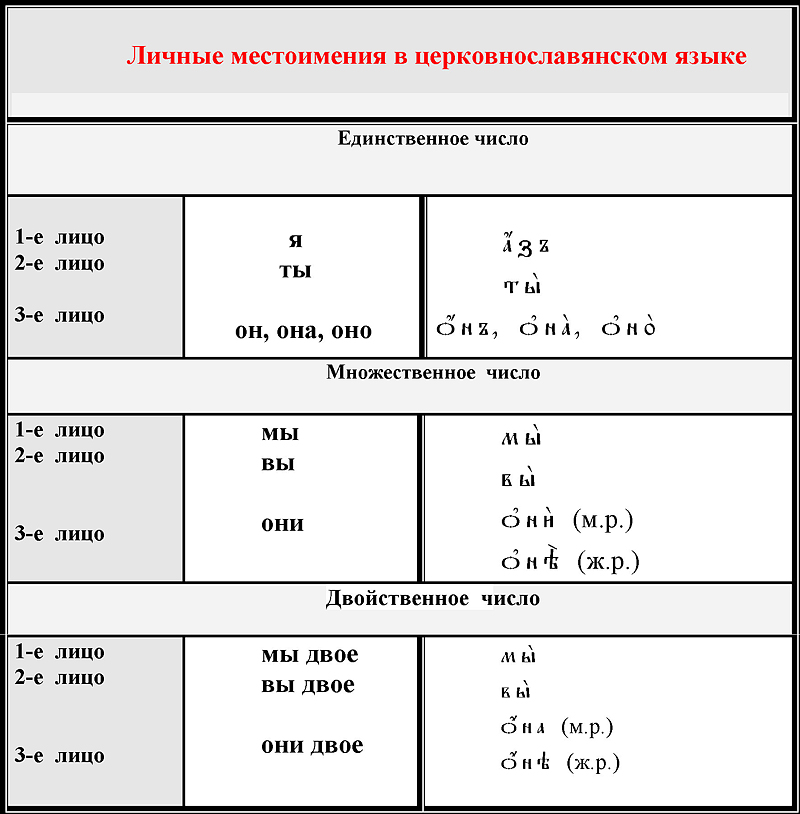

Местоимение:

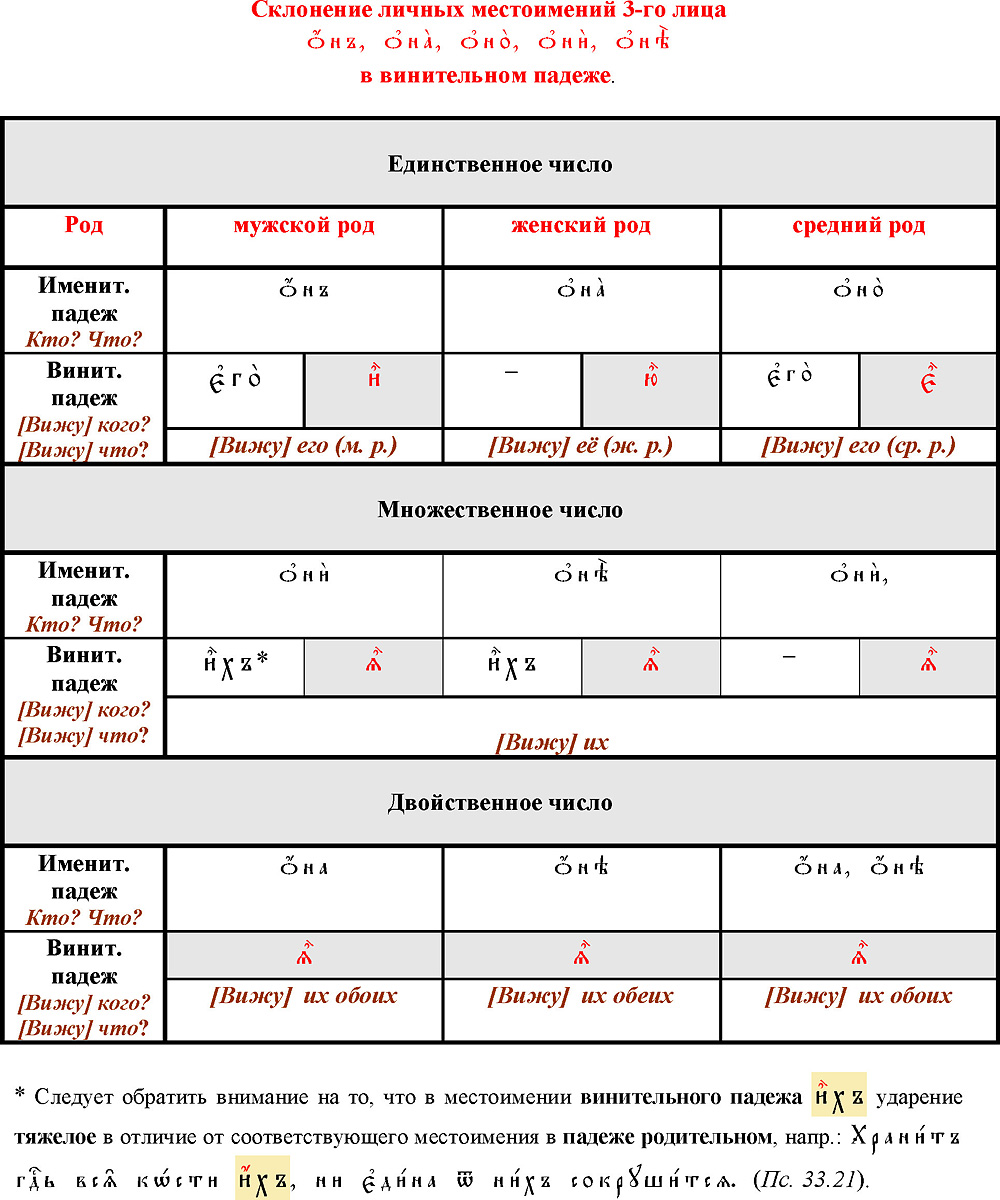

Склонение личных местоимений 3-го лица

в винительном падеже

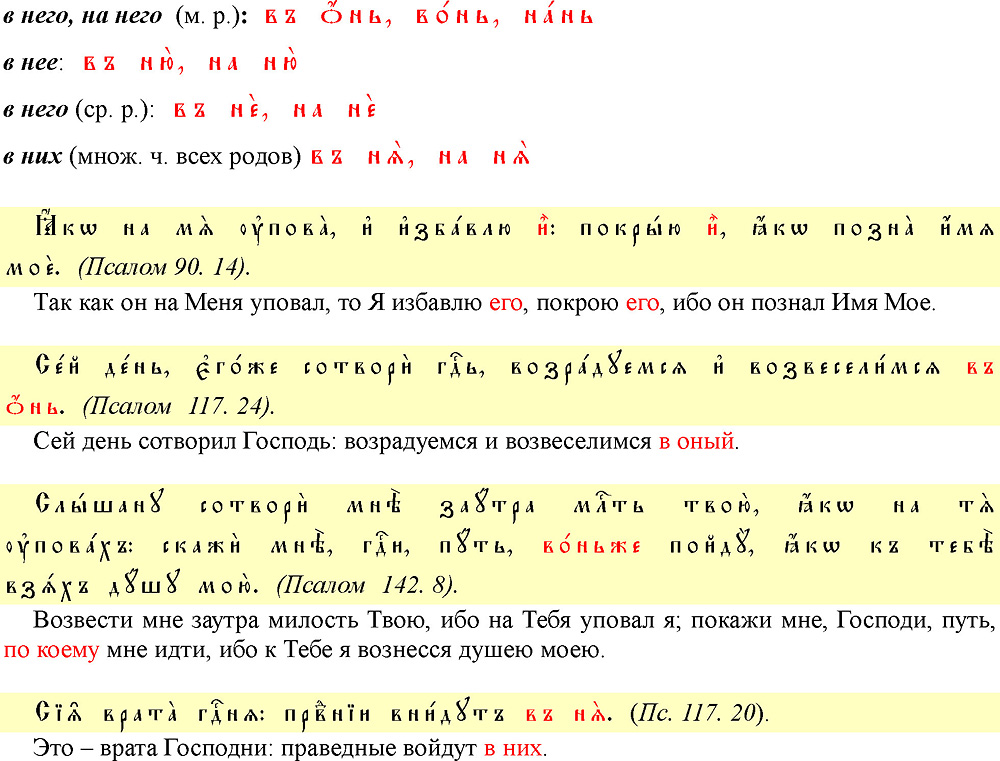

Личные местоимения 3-го лица в винительном падеже с предлогами имеют следующие формы:

Глагол

Настоящее время глагола

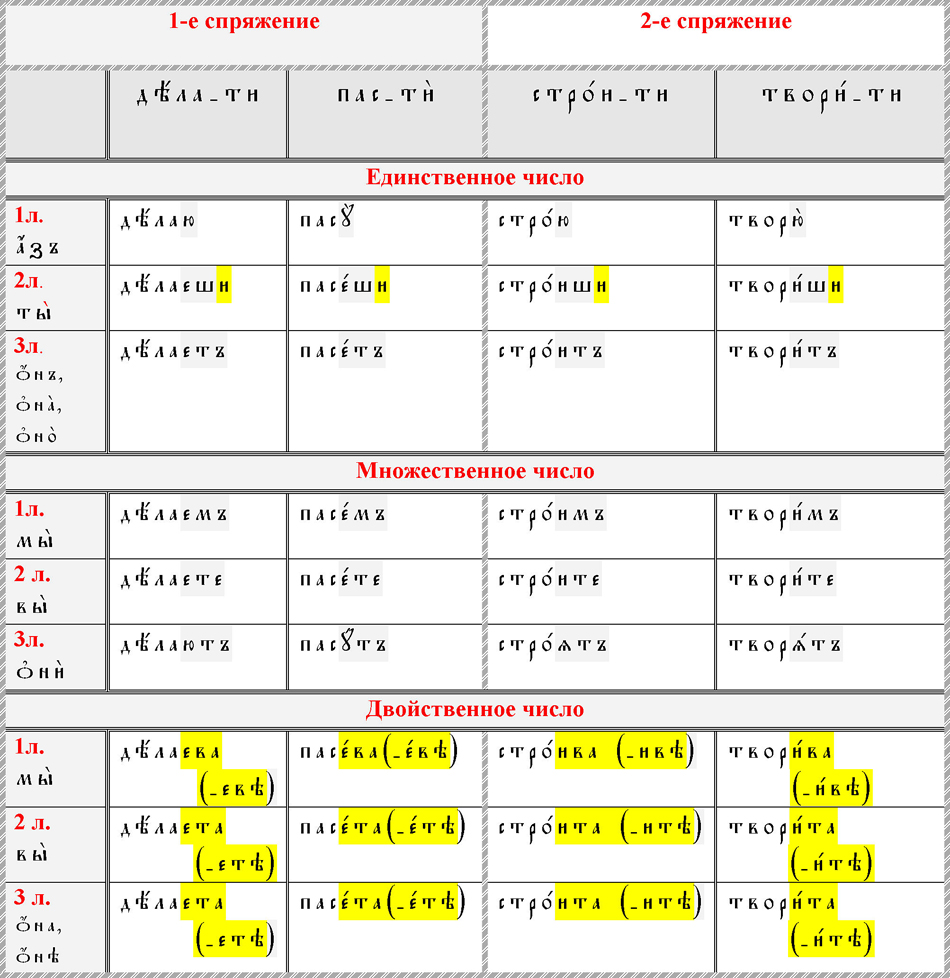

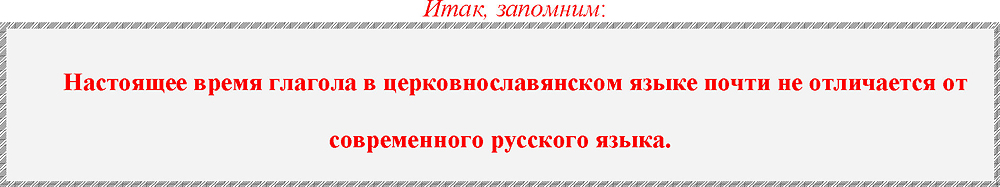

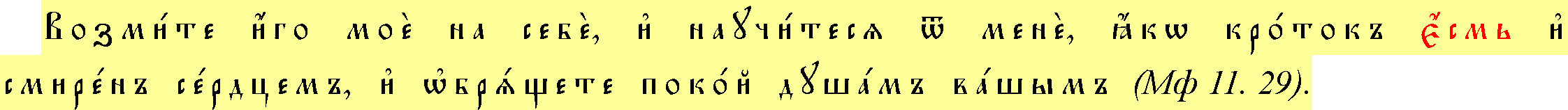

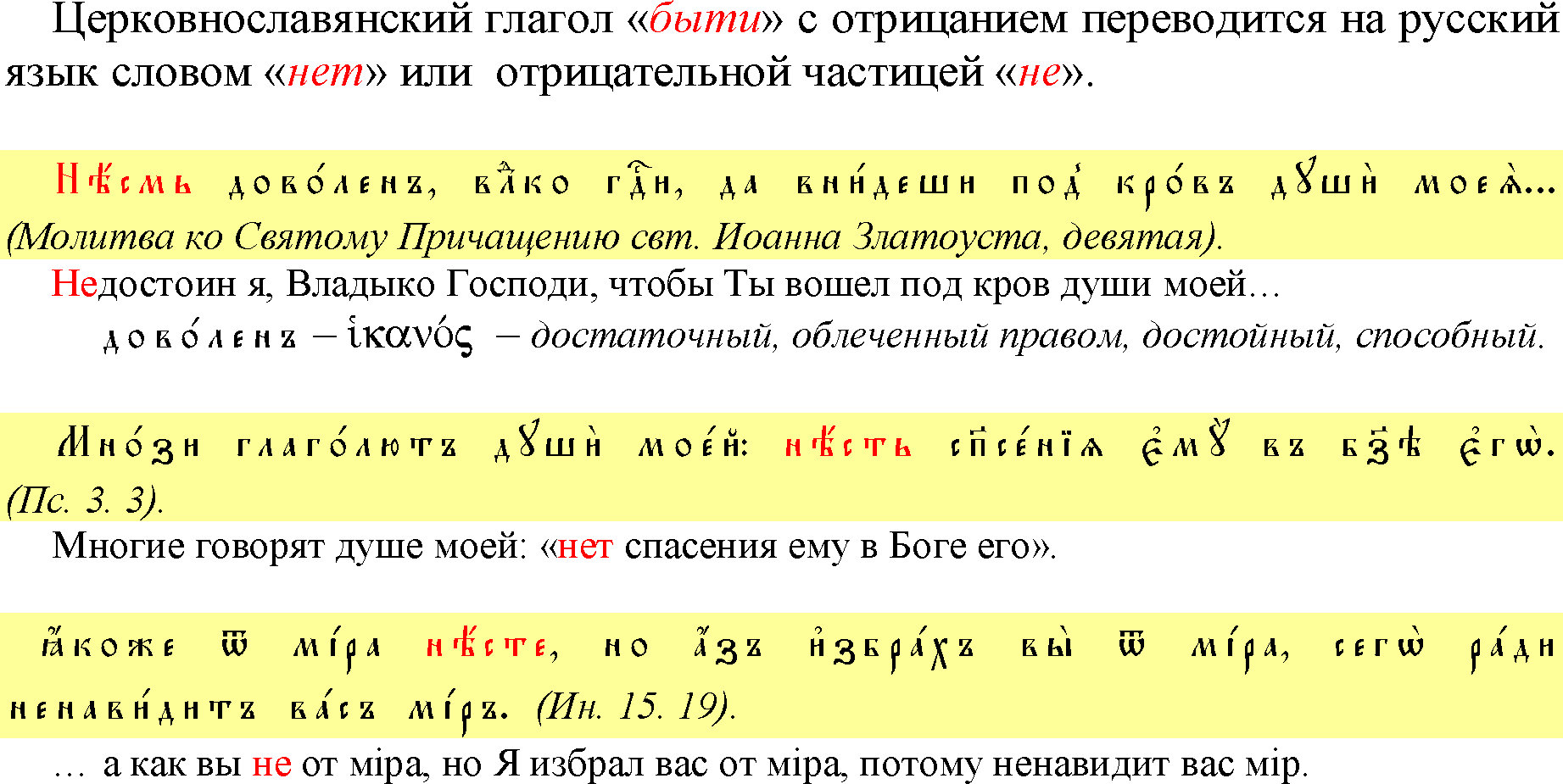

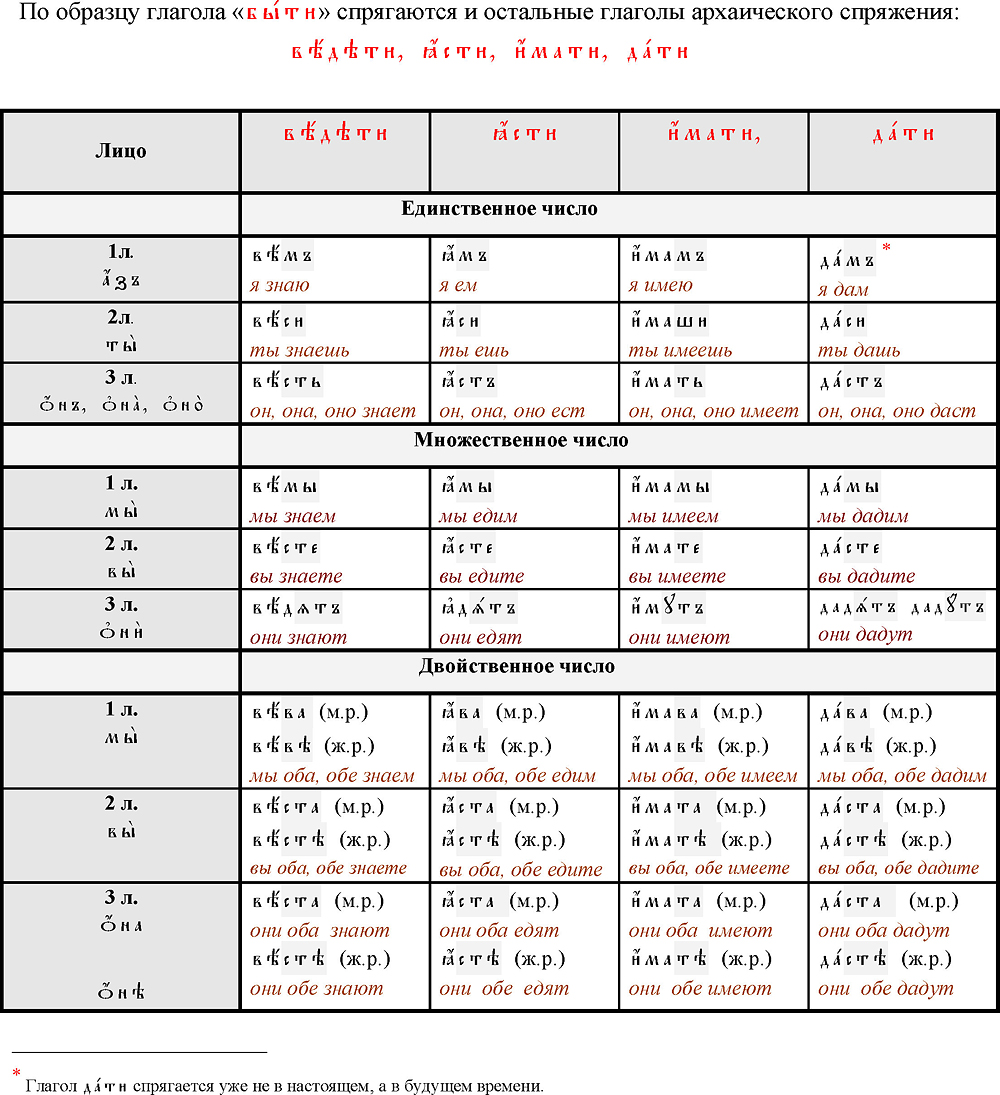

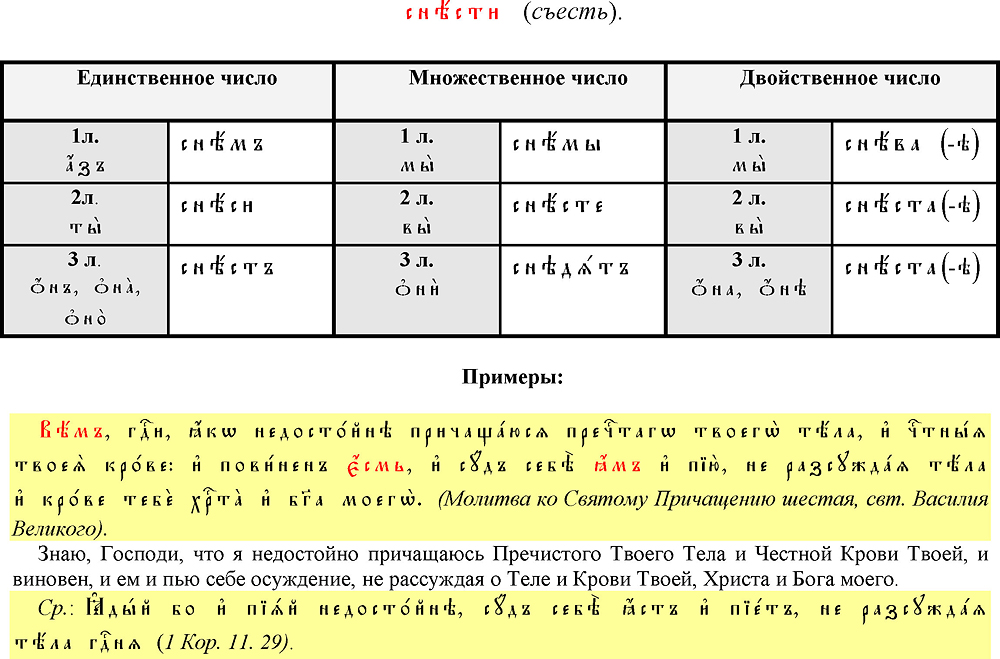

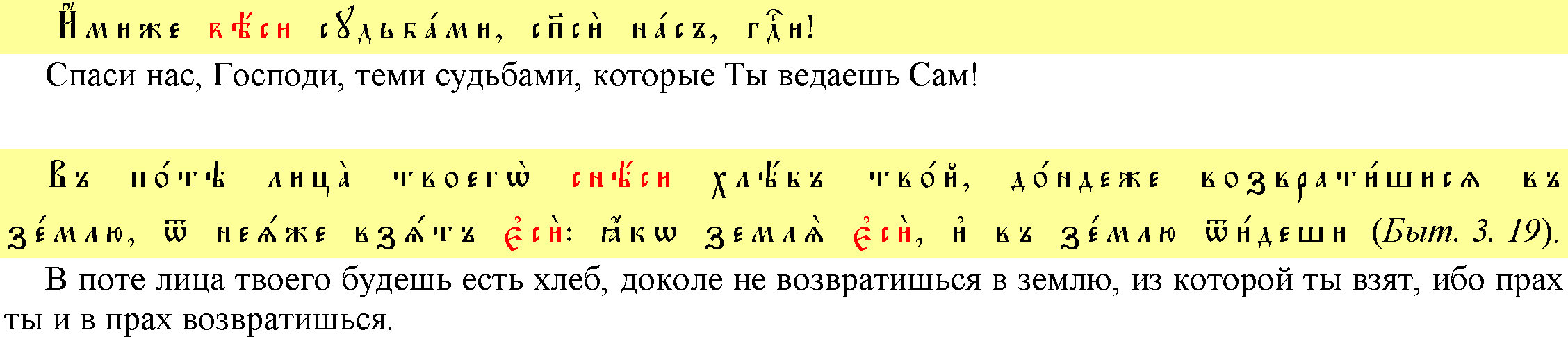

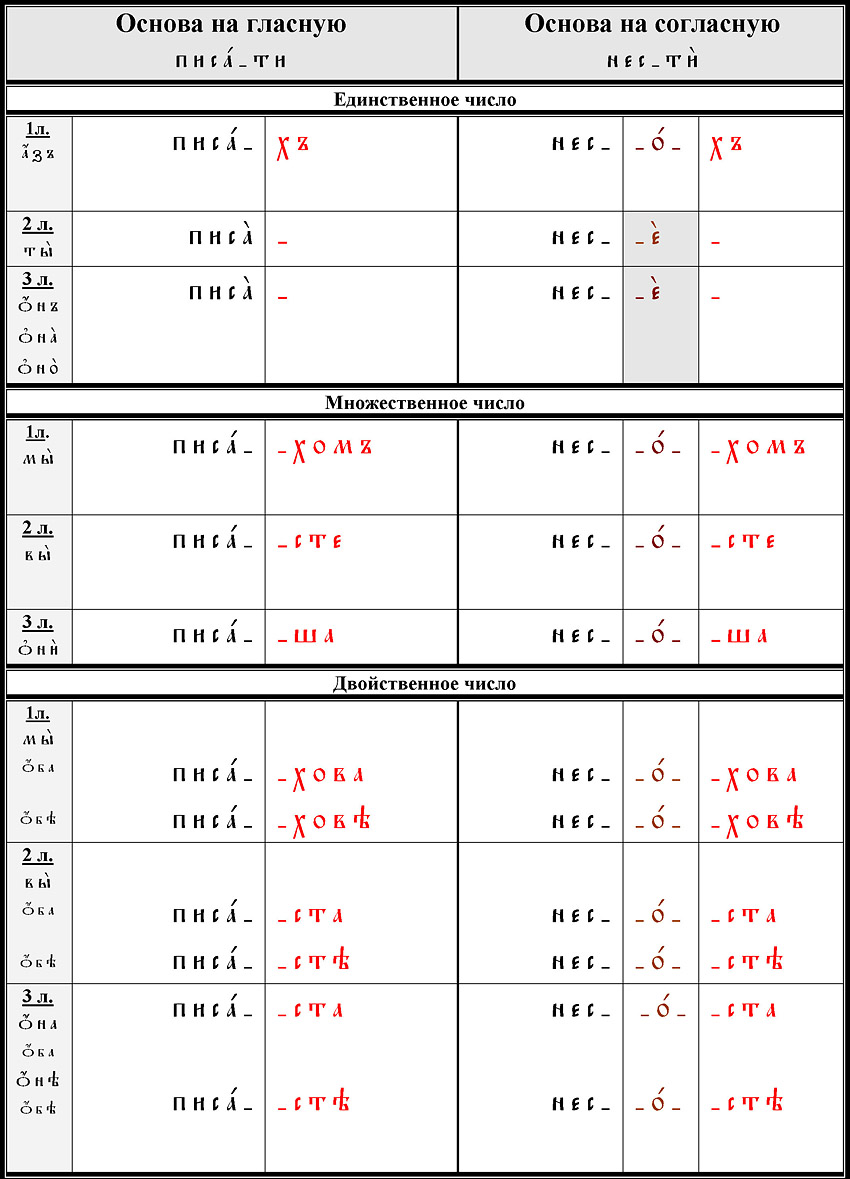

Как и в русском языке, глагол имеет личные окончания настоящего времени в зависимости от того, к какому спряжению он принадлежит, – к первому или ко второму.

Личные окончания церковнославянского глагола в настоящем времени тождественны окончаниям его в русском языке, кроме формы 2 л. ед. числа. В этой форме в русском языке глагол оканчивается на мягкий знак, а в церковнославянском – на «и».

Существенным отличием от русского языка является то, что в церковнославянском языке (как и во многих древних языках) имеется форма двойственного числа. На окончания глагола в двойственном числе следует обратить особое внимание.

Перевод глаголов в двойственном числе на русский язык:

2-е лицо: вы вдвоем делаете, пасете, строите, творите

3-е лицо: они вдвоем делают, пасут, строят, творят.

В формах двойственного числа окончания глаголов различаются по родам.

В 1-м лице единственного числа настоящего времени церковнославянского глагола перед окончанием некоторые согласные звуки* смягчаются. В результате происходят чередования согласных, причем, некоторые формы глаголов совпадают с формами современного русского языка (напр., просити – прошу, любити – люблю, ломити – ломлю), а другие являются особенностью языка церковнославянского (напр., ходити – хожду, видети – вижду, светити – свещу). Впрочем, такие чередования – примета всех южнославянских языков (болгарского, сербского, македонского), к которым относится язык церковнославянский, в отличие от восточнославянских языков (русского, украинского, белорусского).

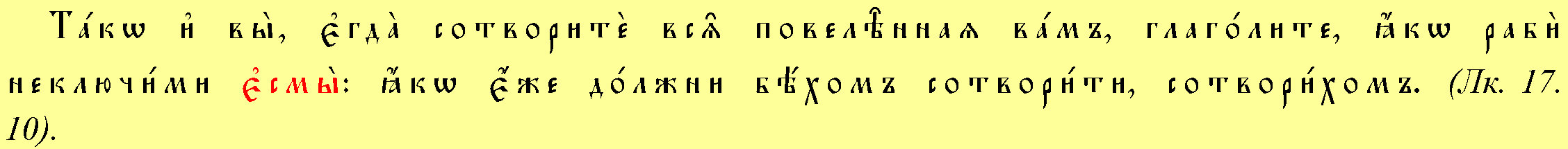

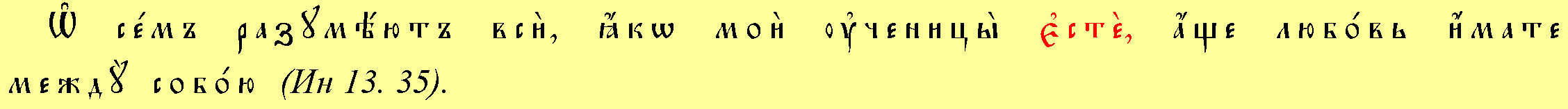

Так и вы, когда исполните всё повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоющие, потому что сделали, чтó должны были сделать.

Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.

В доме Отца Моего обителей много.

«Почему же суд себе яст? Не разсуждая Тела Господня, то есть не размышляя, не представляя, как дόлжно, величия предложенных Таин и не думая о важности дара. Если бы ты вполне понимал, Кто предлежит пред тобою и кому Он предлагает Себя, то не имел бы нужды ни в каком увещании, а одного этого было бы достаточно для возбуждения в тебе полного благоговения, если только ты не пал слишком глубоко» (Свт. Иоанн Златоуст).

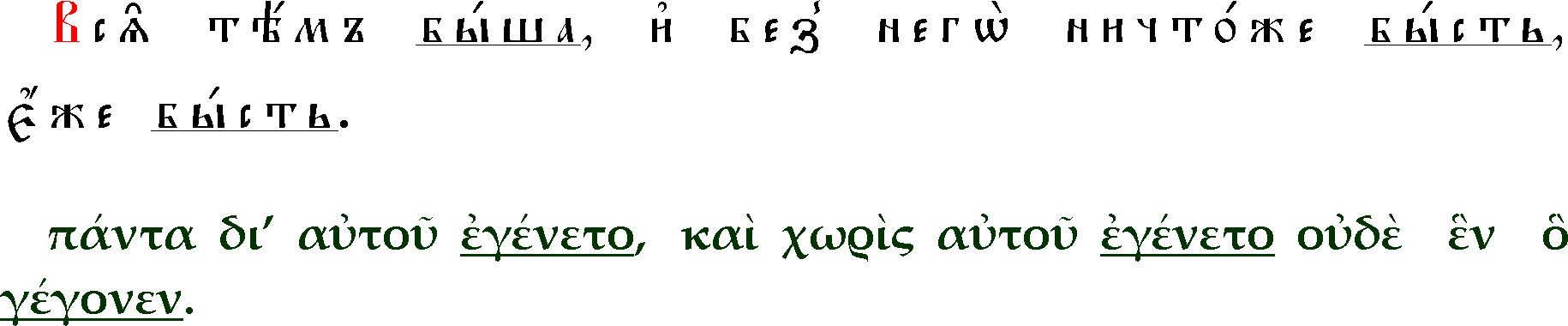

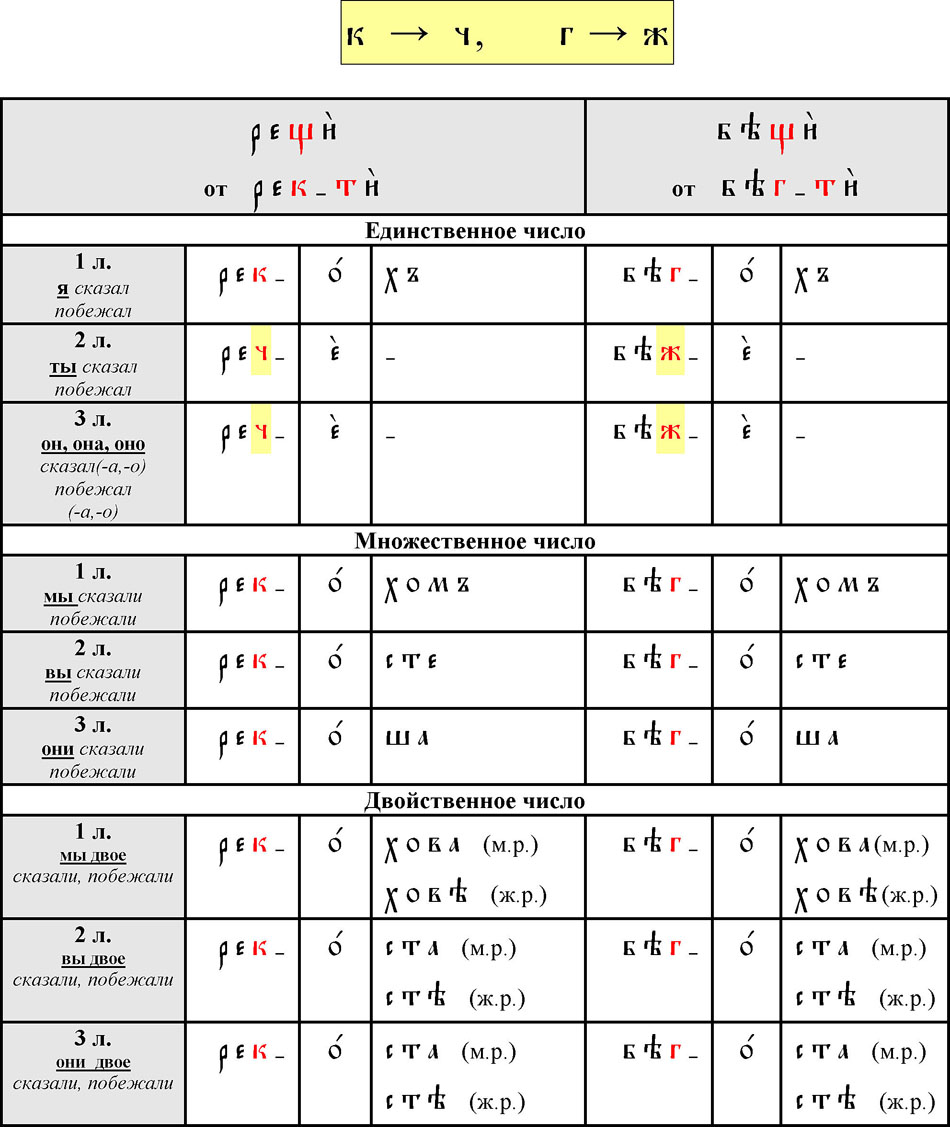

Прошедшие времена глагола в церковнославянском языке

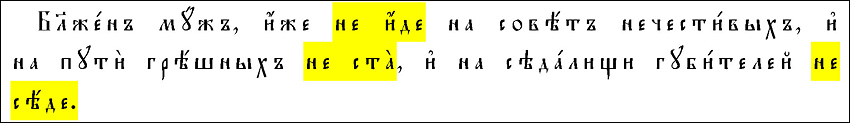

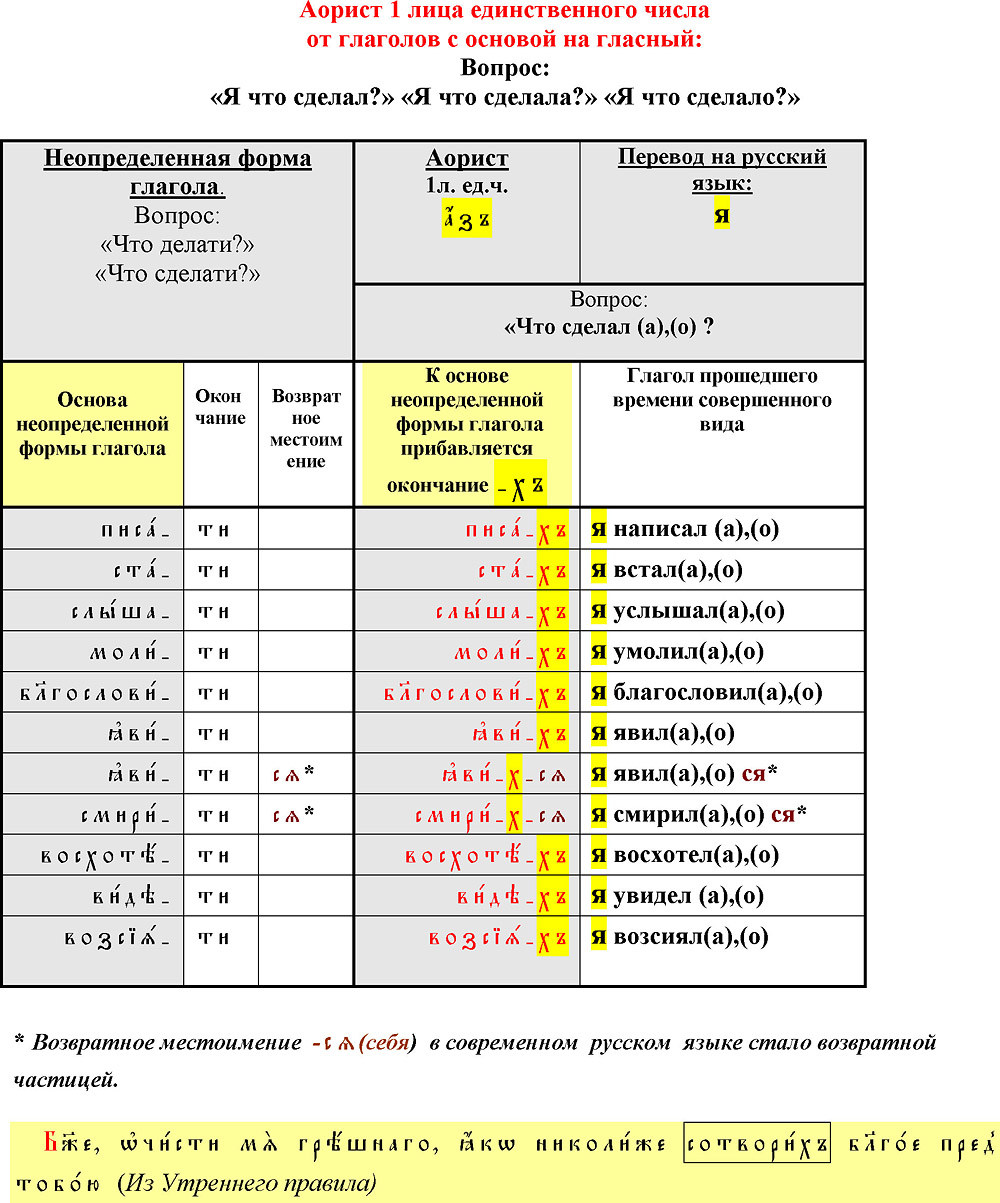

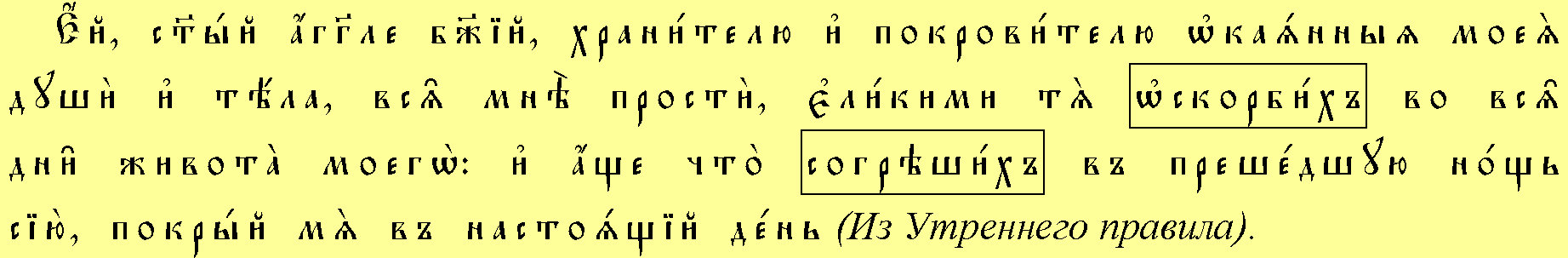

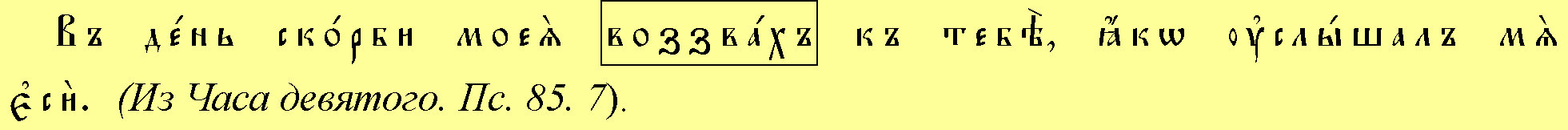

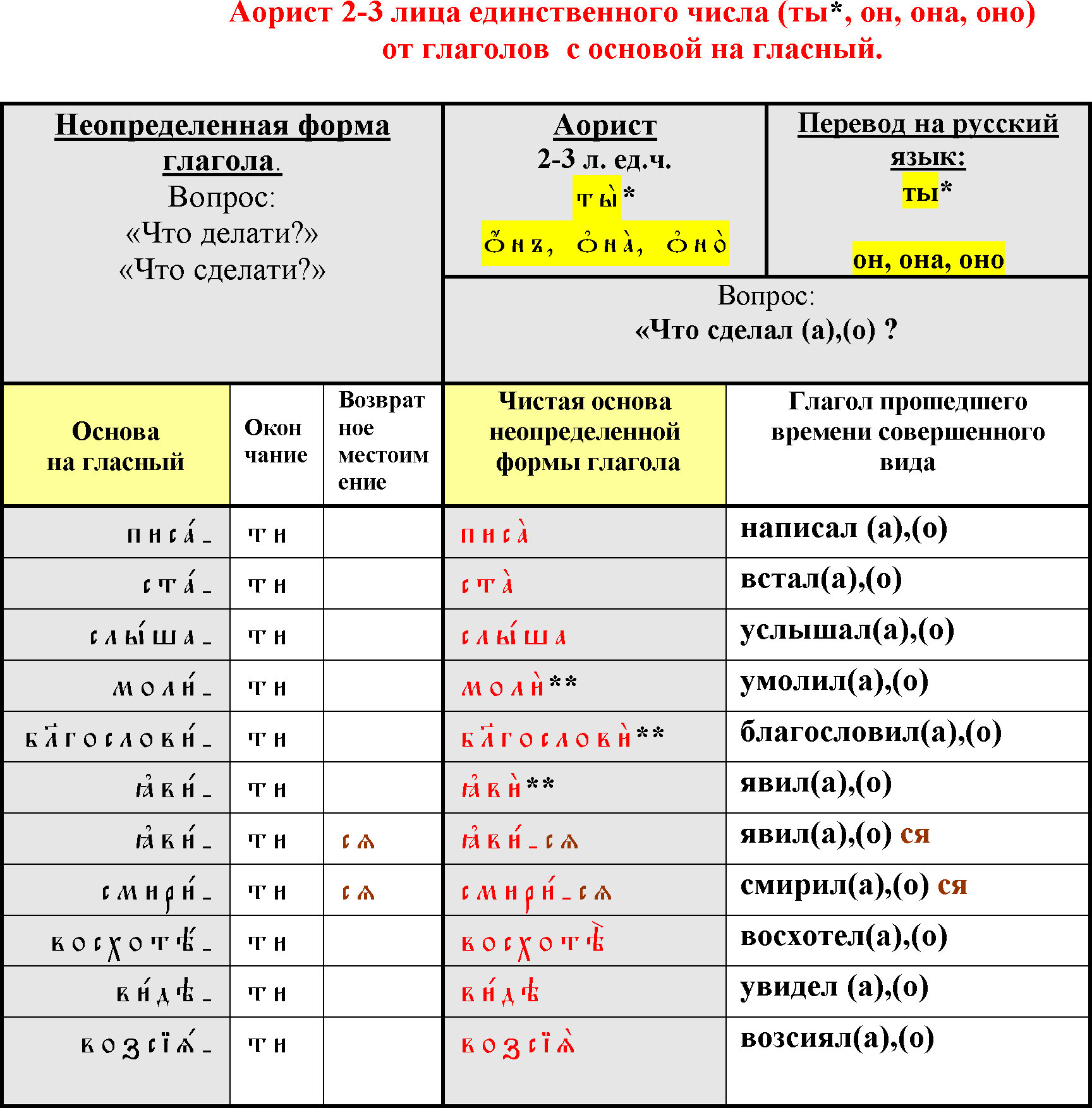

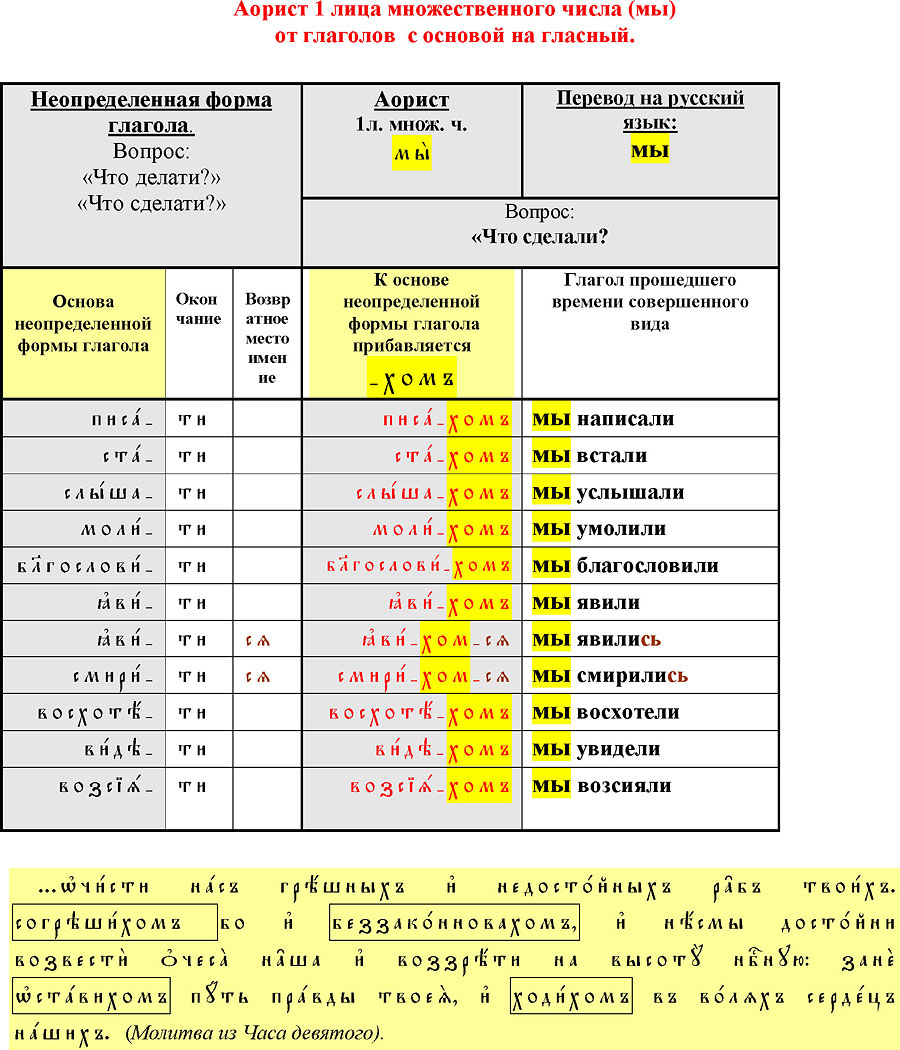

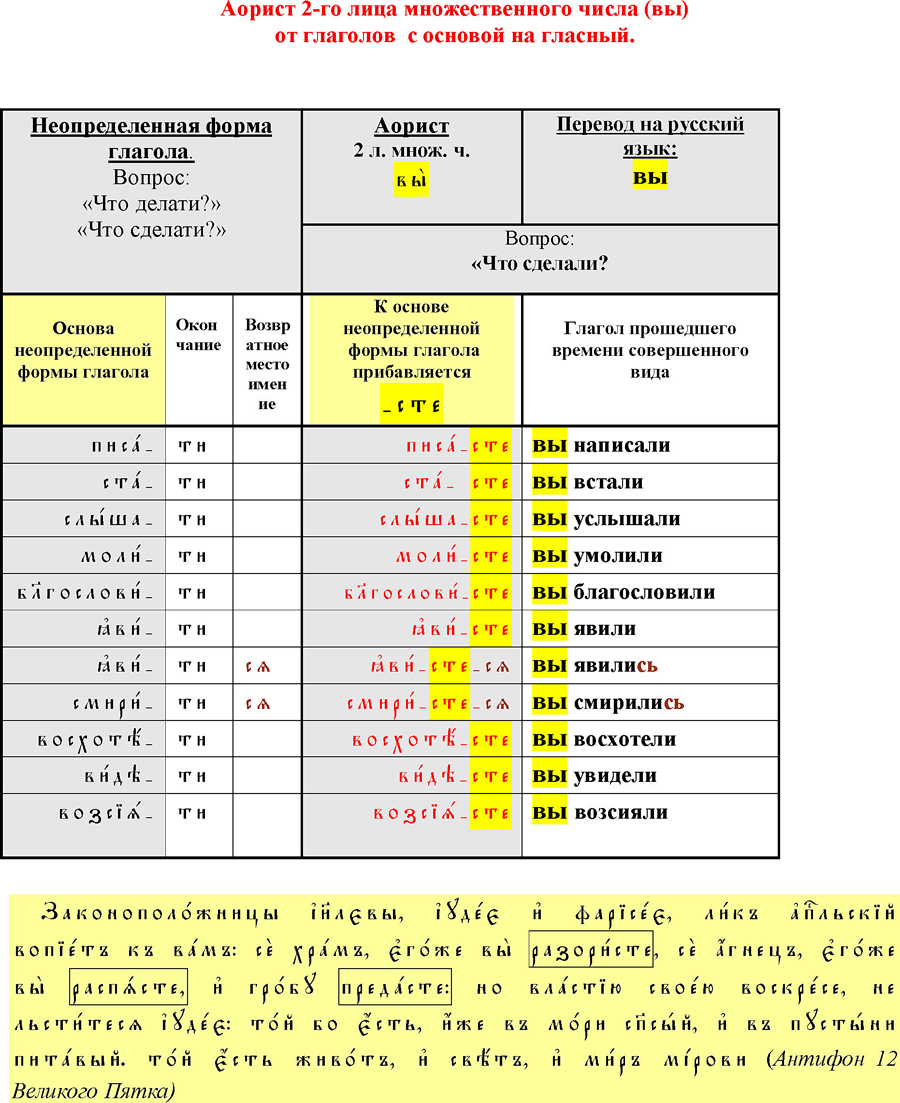

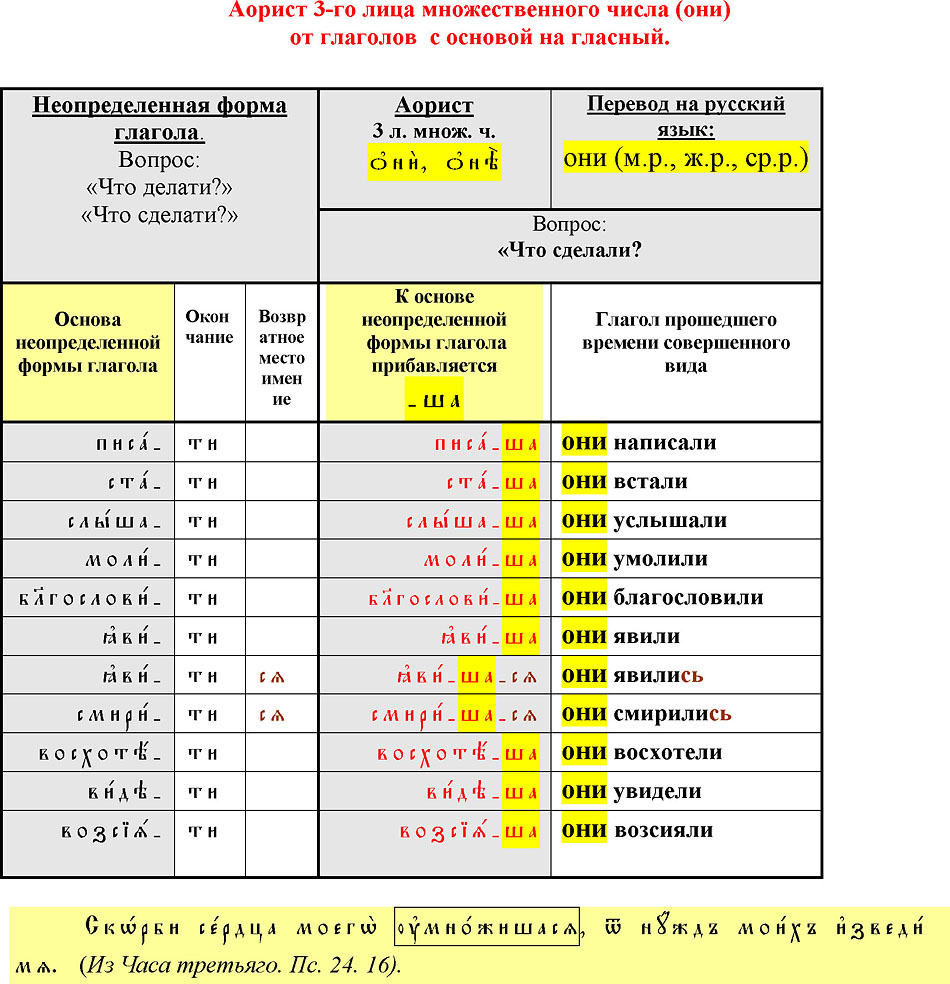

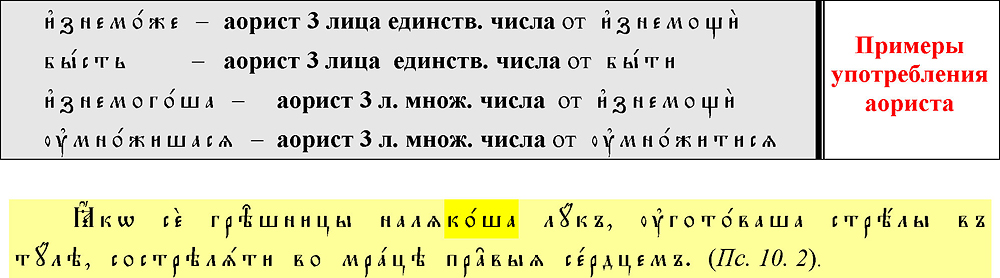

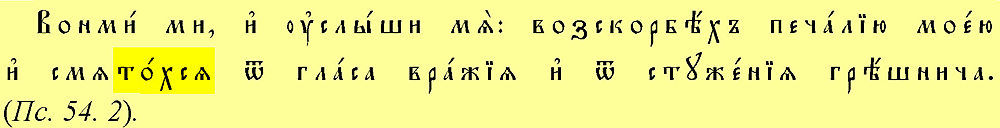

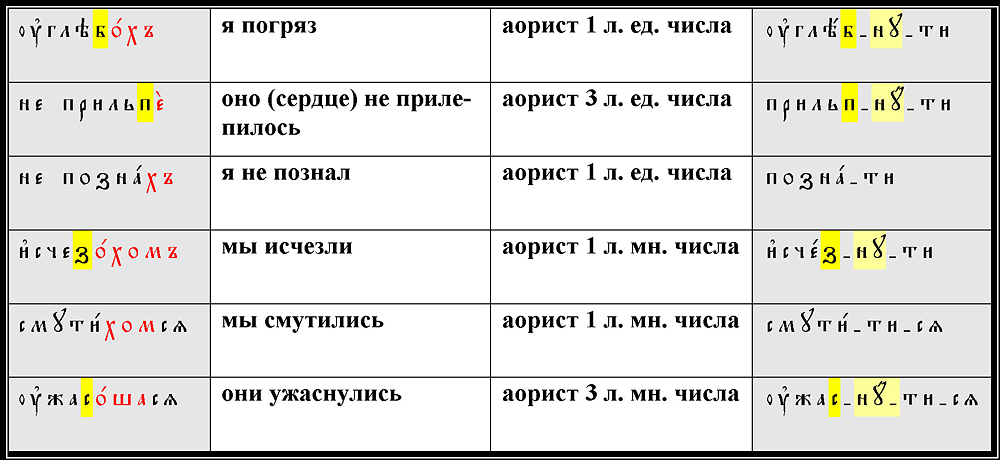

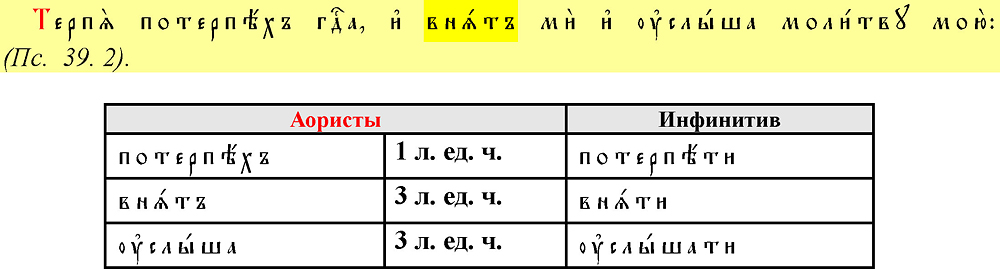

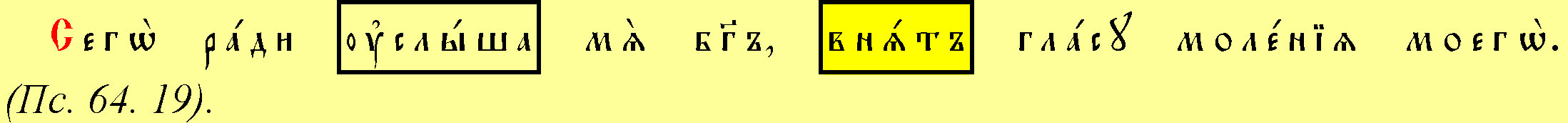

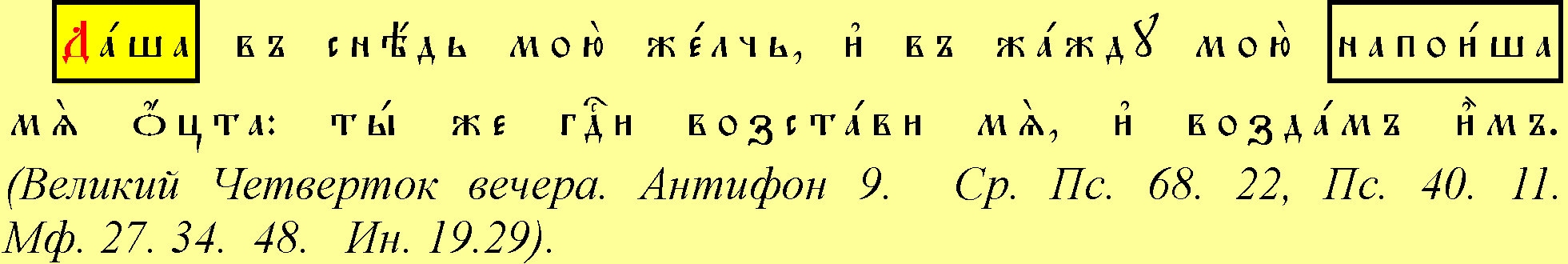

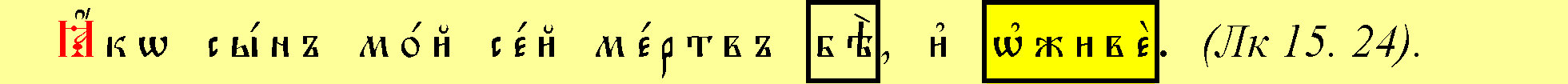

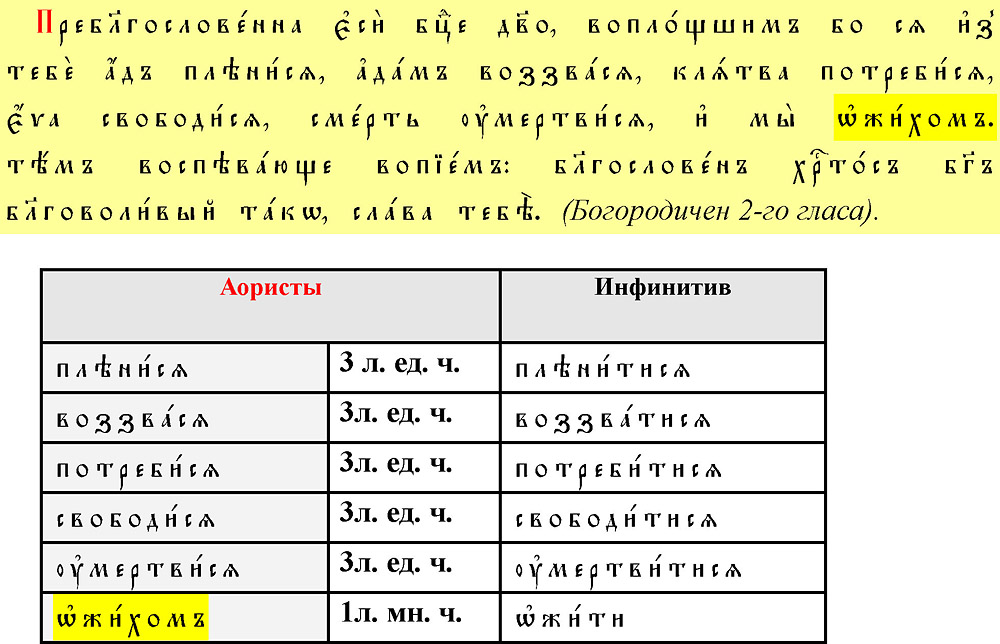

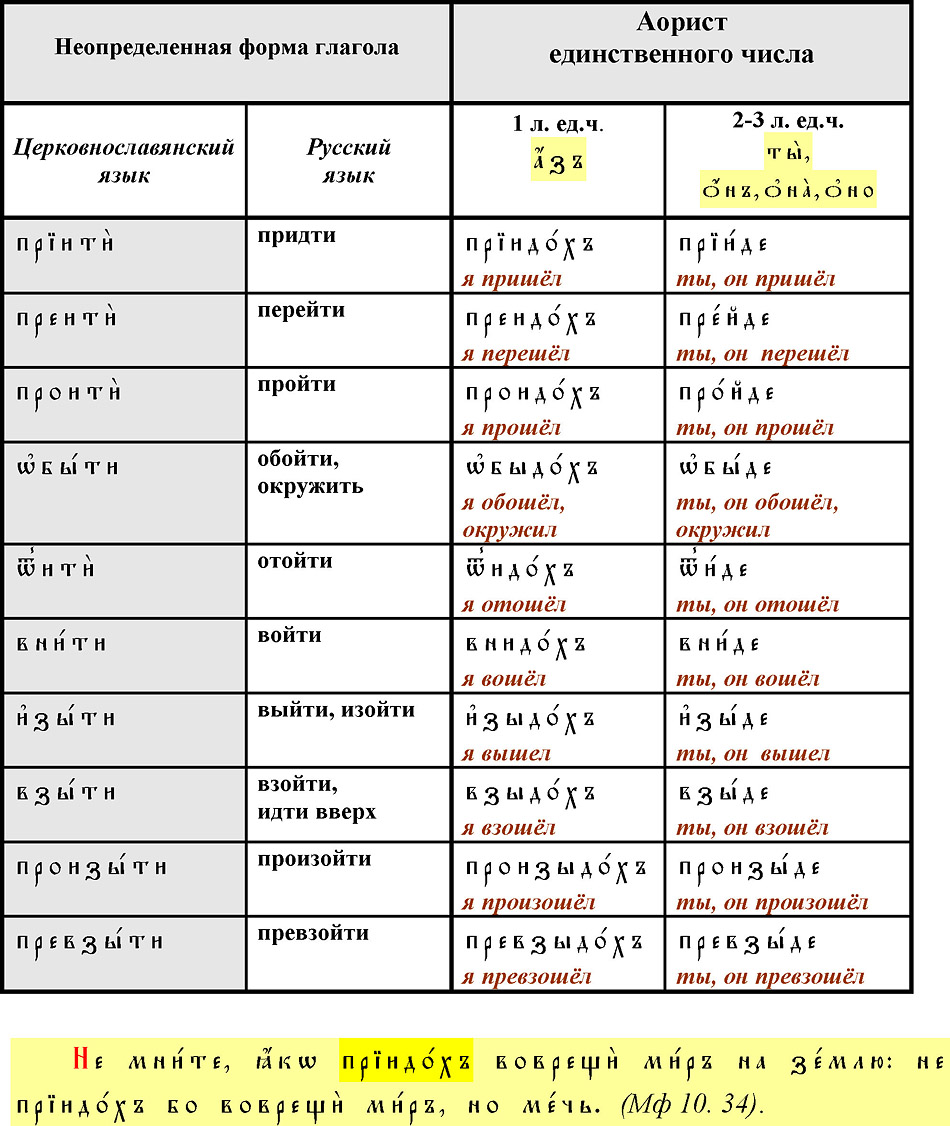

Аорист

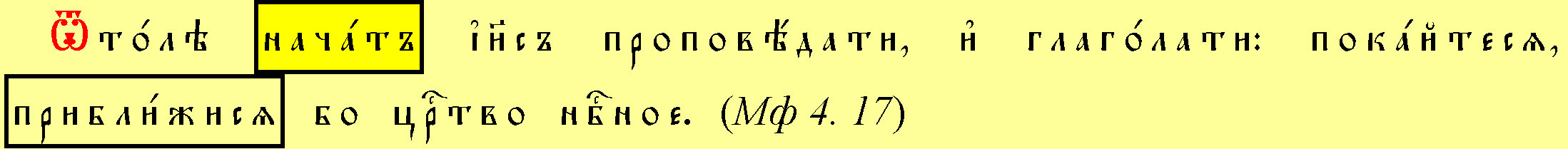

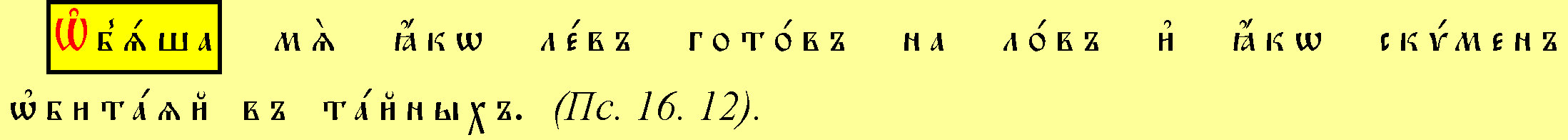

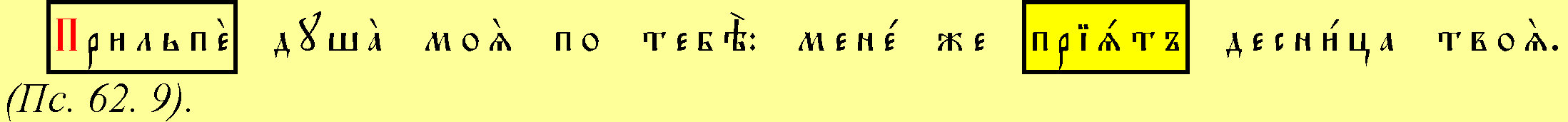

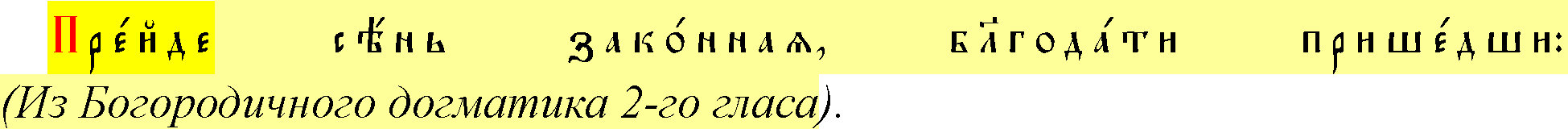

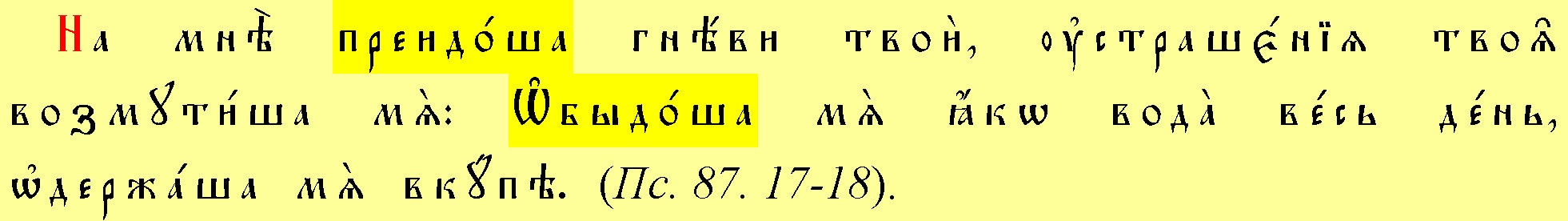

Аорист обозначает действие в прошлом, мыслимое как целое, единое и законченное. Это действие не разделено на отдельные моменты и целиком отнесено к прошлому (ср. греч. ἀόριστος – не имеющий точных границ, неопределенный), поэтому аорист употребляется как «летописное» время, обозначающее любое действие в прошлом.

Особенности перевода церковнославянского глагола в аористе на русский язык

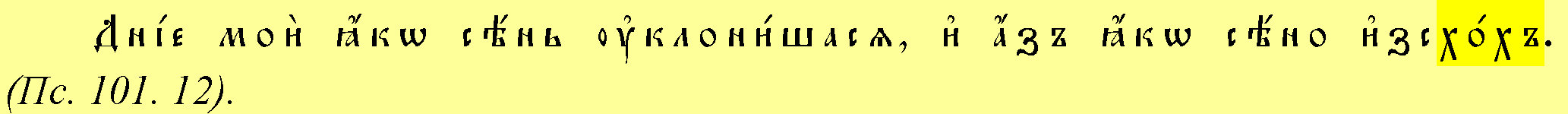

Иногда церковнославянский глагол в аористе переводится на русский язык глаголом несовершенного вида, отвечающим на вопрос: «Что делал (-а, -о, -и)?» Это, в частности, бывает тогда, когда он обозначает действие, хотя и законченное и мыслимое как единое целое, но в прошлом повторявшееся (или, напротив, не повторявшееся). Например:

Выбор вида глагола в русском языке таким образом зависит от контекста, однако надо не забывать, что в большинстве случаев аорист переводится на русский язык глаголом прошедшего времени совершенного вида.

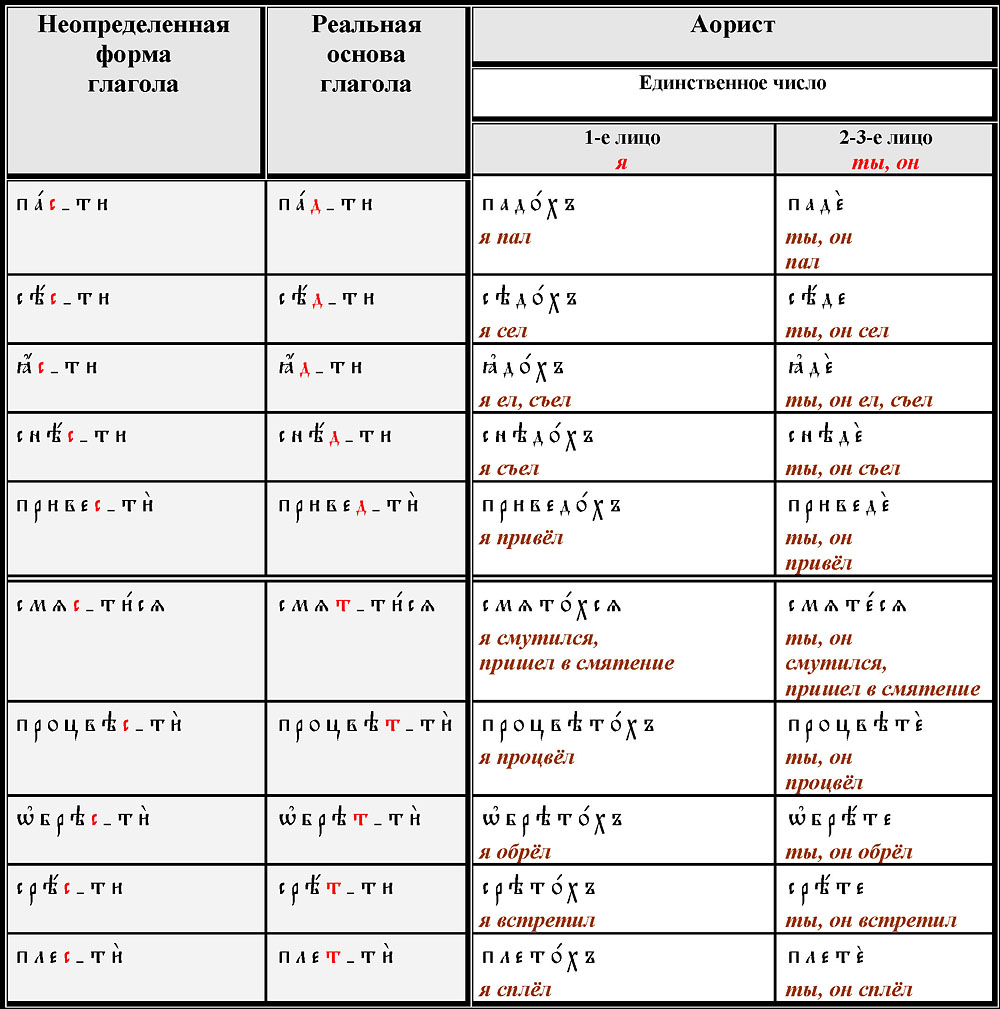

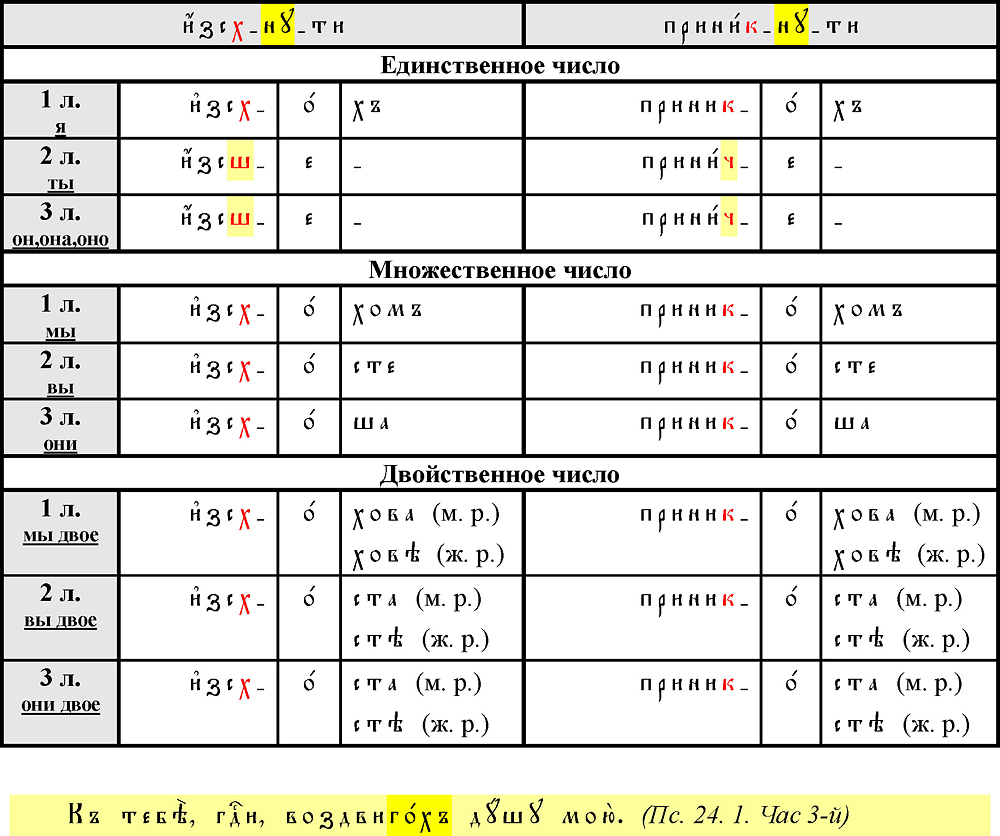

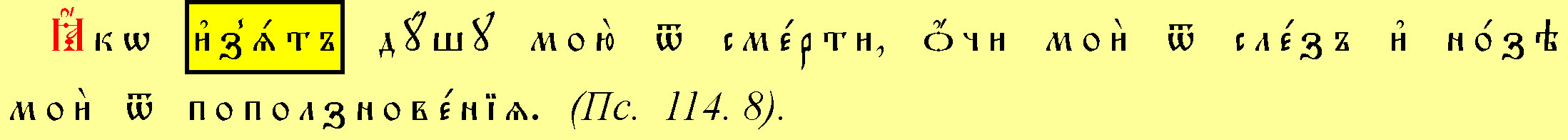

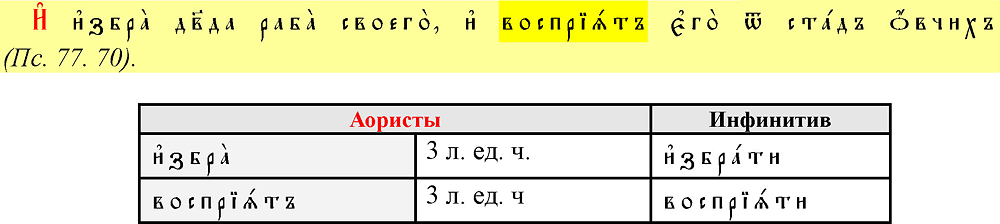

Аорист образуется от основы неопределенной формы глагола.

1. Неопределенная форма глагола (=инфинитив) – исходная форма глагола.

Отвечает на вопрос: Что делать? Что сделать?

2. Основа – это все морфологические части слова, кроме окончания.

Основа неопределенной формы глагола может оканчиваться на гласную и на согласную.

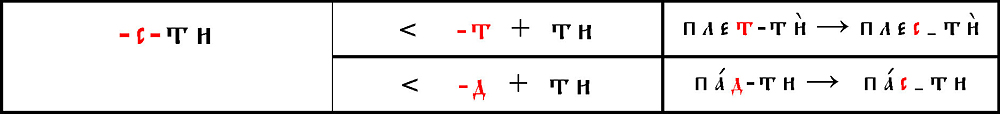

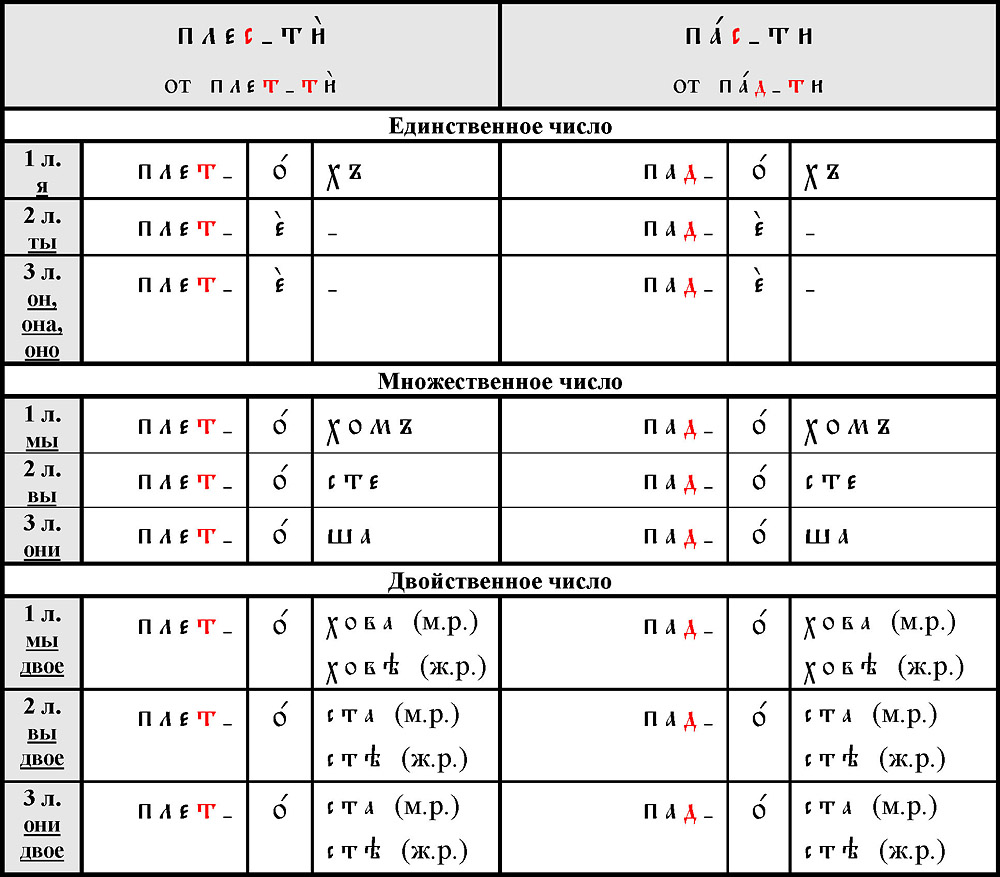

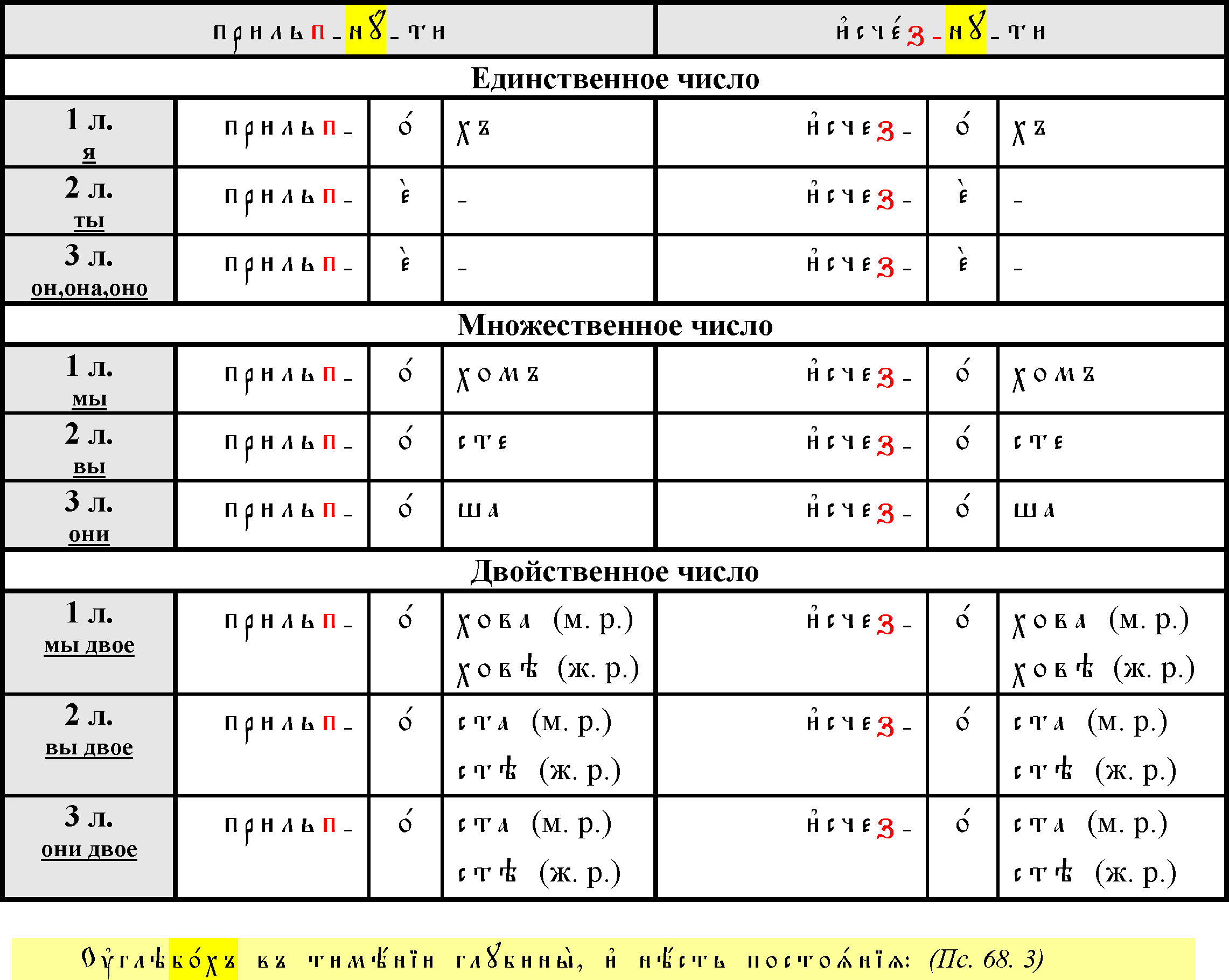

В зависимости от окончания основы аорист образуется двумя способами. Если основа кончается на гласную, то окончания аориста присоединяются к основе непосредственно. Если основа кончается на согласную, то окончания аориста присоединяются к основе посредством соединительной гласной -о-, которая во 2-м и 3-м лице единственного числа выступает в своем смягченном варианте -е.

мы, вы, они – Что сделали? написали, принесли.

мы (вдвоем), вы (вдвоем), они (вдвоем) – Что сделали? написали, принесли.

Запомним:

2. Если основа оканчивается на гласную, то формы 2-го и 3-го лица единственного числа аориста представляют собою чистую основу (окончание аориста нулевое).

3. Если основа оканчивается на согласную, то в формах 2-го и 3-го лица единственного числа аориста присутствует на конце соединительная гласная -е.

4. Смягченная соединительная гласная -е имеется только в формах 2-го и 3-го лица единственного числа. Во всех остальных случаях употребляется соединительная гласная -о-.

** Форма прошедшего времени (аориста) совпадает с повелительным наклонением.

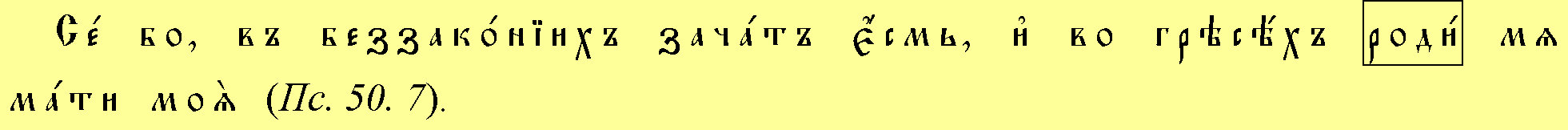

Ибо вот, я в беззакониях зачат и во грехах родила меня мать моя.

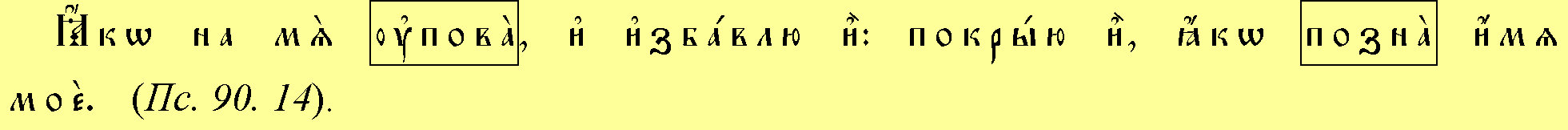

«Так как он на Меня уповал, то Я избавлю его, покрою его, ибо он познал имя Мое».

Рождество Твое, Христе Боже наш, воссияло мiру свет разумения Истины…

…очисти нас, грешных и недостойных рабов Твоих, – ибо мы [много раз] согрешали и творили беззаконие и недостойны возвести очи наши и воззреть на высоту небесную, ибо оставили мы путь правды Твоей и поступали по самоволию наших сердец…

Законоположники Израилевы, иудеи и фарисеи, сонм Апостольский взывает к вам: «Вот Храм, Который вы разорили, вот Агнец, Которого вы распяли и гробу предали, – но властию Своею Он Воскрес! Не прельщайтесь, иудеи: ибо это Он – Спасший в море и в пустыне Питавший, Он – Жизнь и Свет и Мир мiру.

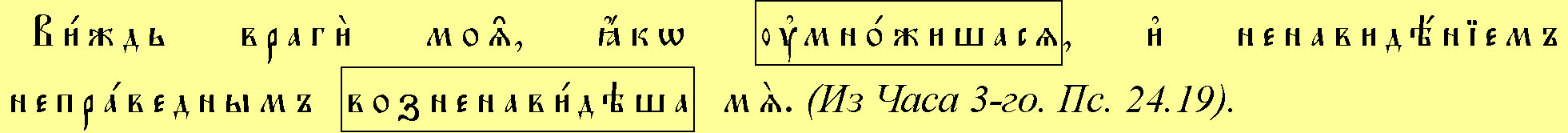

Скорби сердца моего умножились, – от бедствий моих изведи меня.

Посмотри на врагов моих: как они умножились и (какою) ненавистью неправедною возненавидели меня!

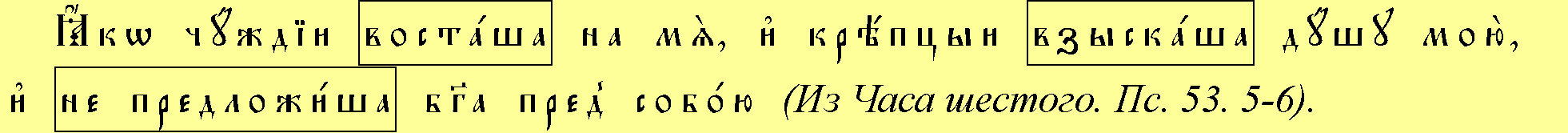

Ибо чужие восстали на меня и сильные взыскали души моей, и не представили Бога пред собою.

* * *

Аорист глагола «быти»

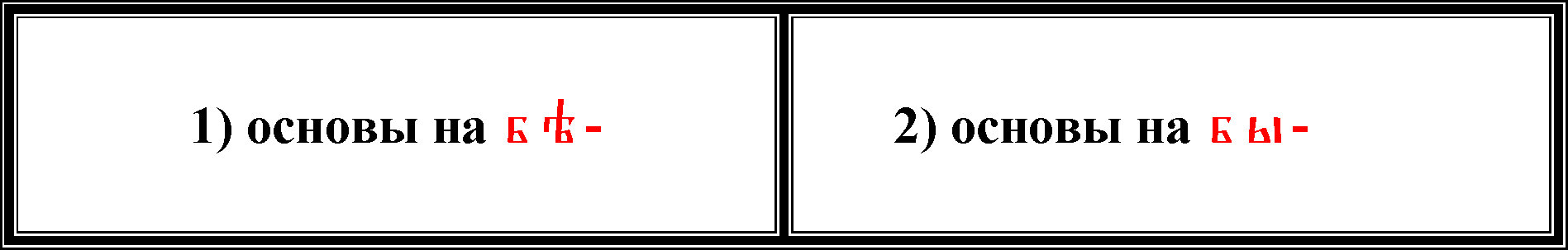

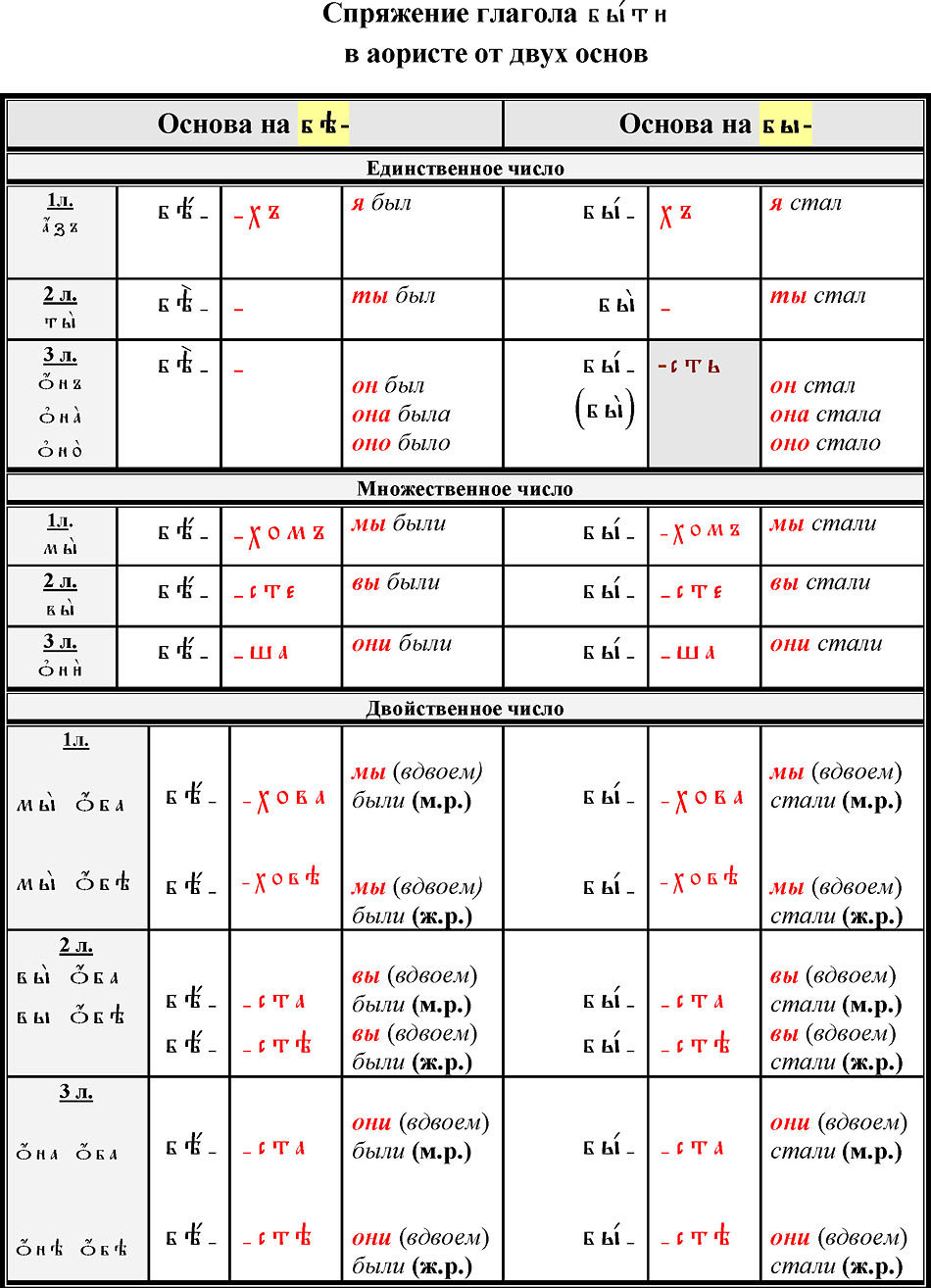

У глагола «быти» аорист образуется от двух основ:

Это 3-е лицо единственного числа (он, она, оно) от основы на «бы-».

Различие форм аориста от двух основ – смысловое.

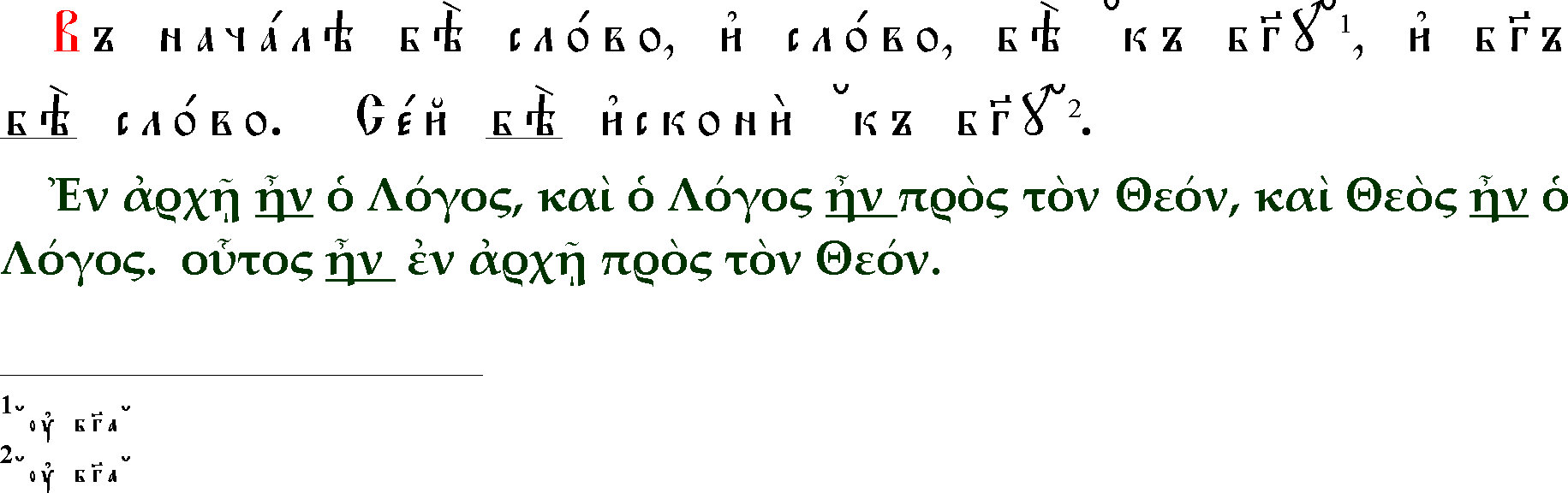

Аорист от глагола «быти» от основы на

В греческом языке ему соответствует имперфект глагола ειμί- быть, существовать.

Аорист от глагола «быти» с основой на

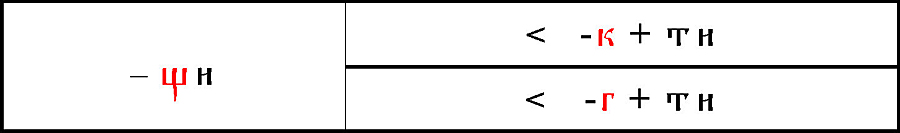

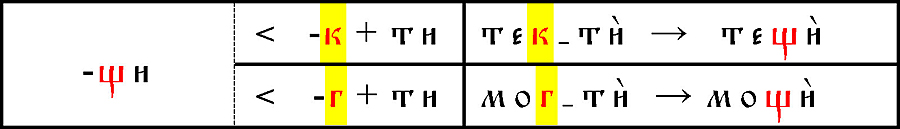

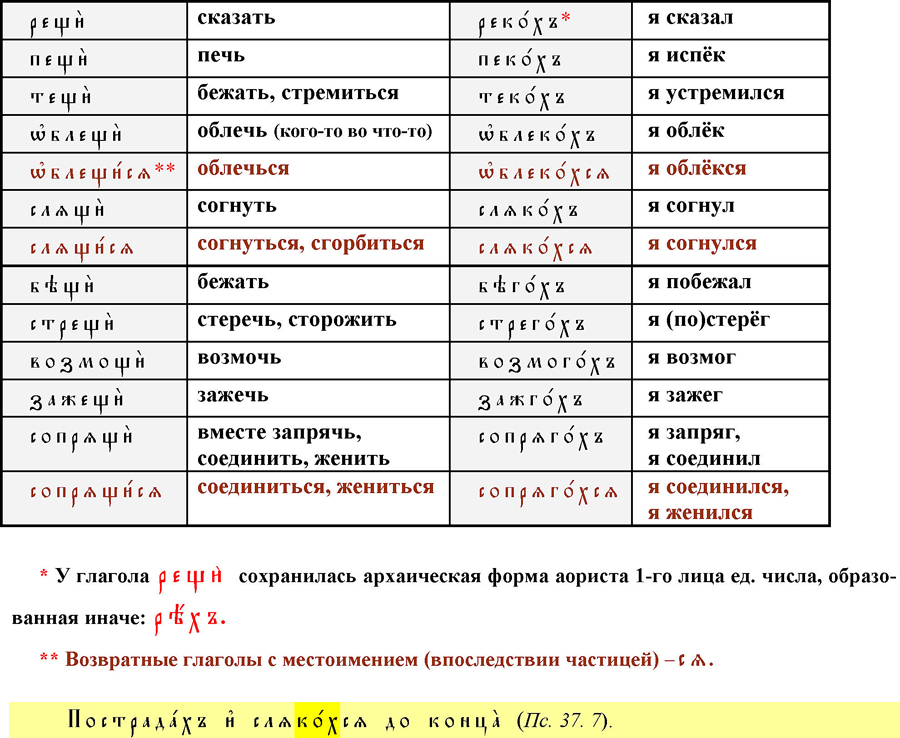

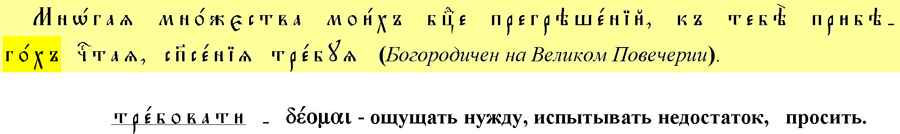

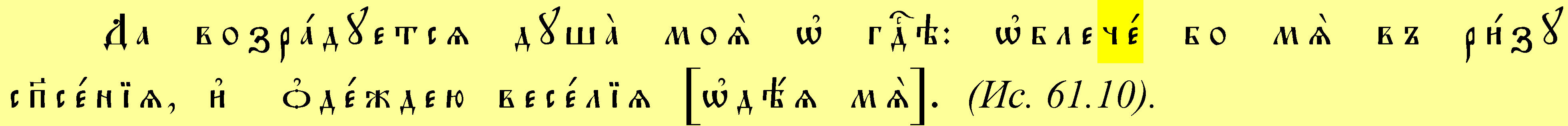

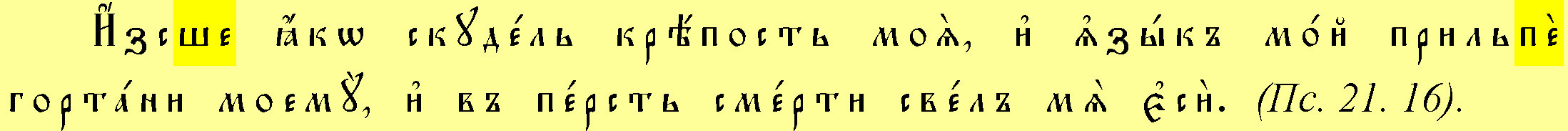

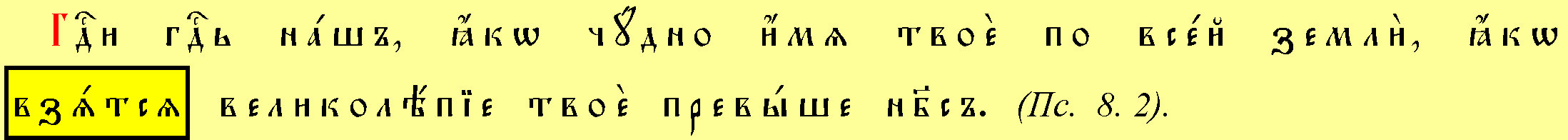

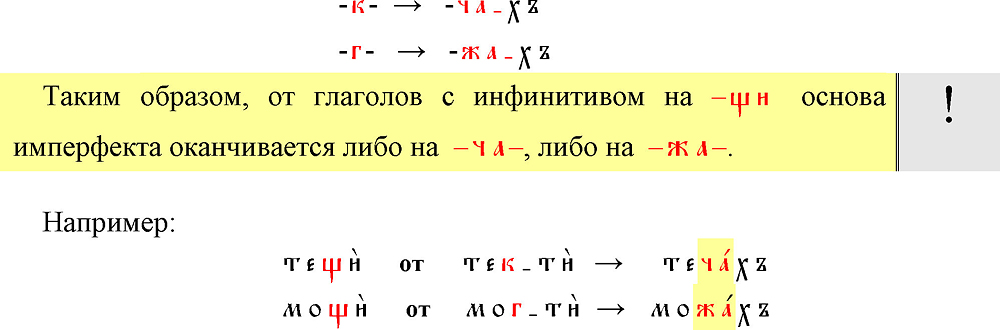

Аорист с особенностями образования

Основа на согласную

«к» или «г».

Чтобы определить реальную (т. е. не измененную) основу и в русском, и в церковнославянском языках, нужно поставить глагол в форму 1 л. ед. ч. настоящего времени: пеку, теку, стрегу (рус.: стерегу), могу, – или найти однокоренное слово (пекарь, ток).

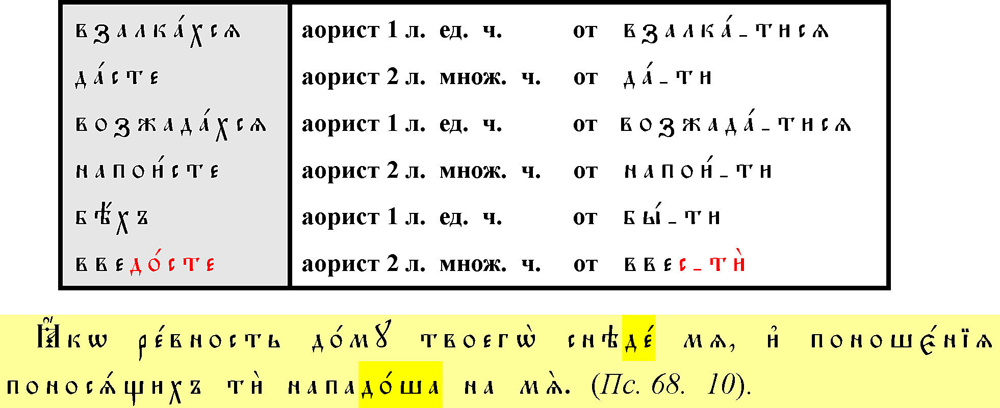

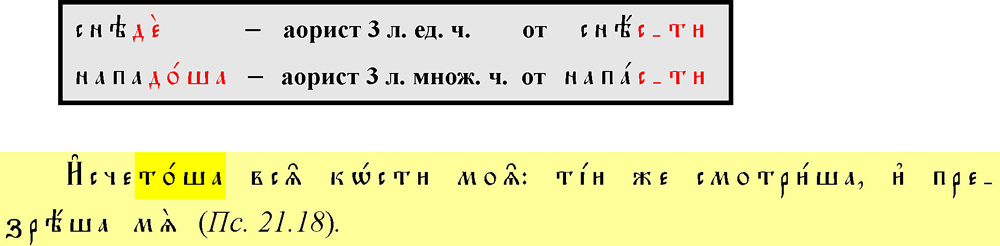

Аорист 3 лица единственного числа

Вопрос: «Он что сделал?» «Она что сделала?» «Оно что сделало?»

Да возрадуется душа моя о Господе, ибо Он облек меня в ризу спасения и одеждою веселия одел меня.

Господь воцарился, в благолепие облекся.

* * *

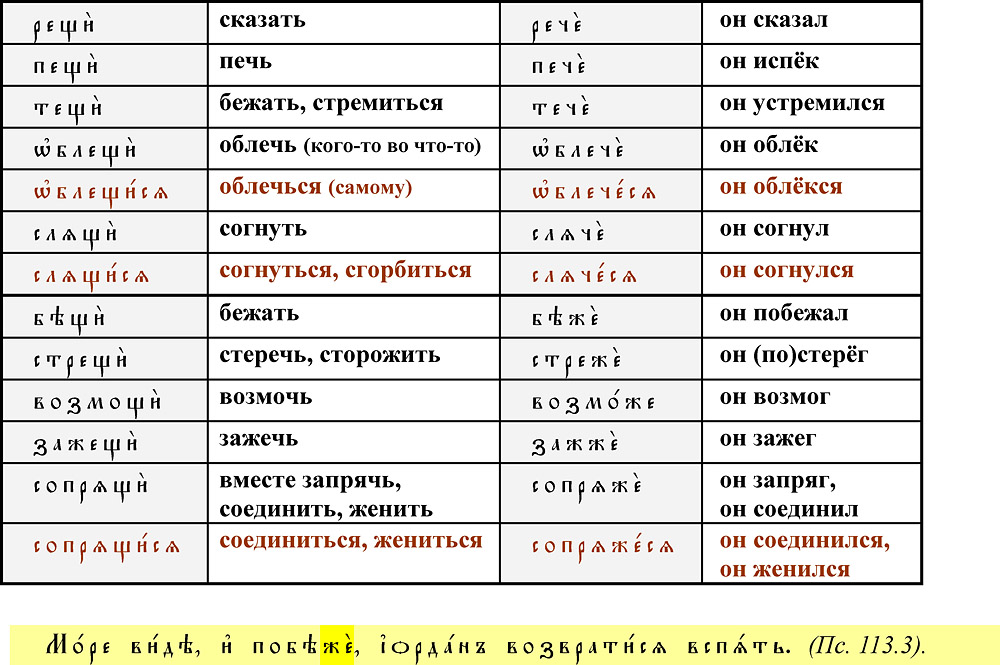

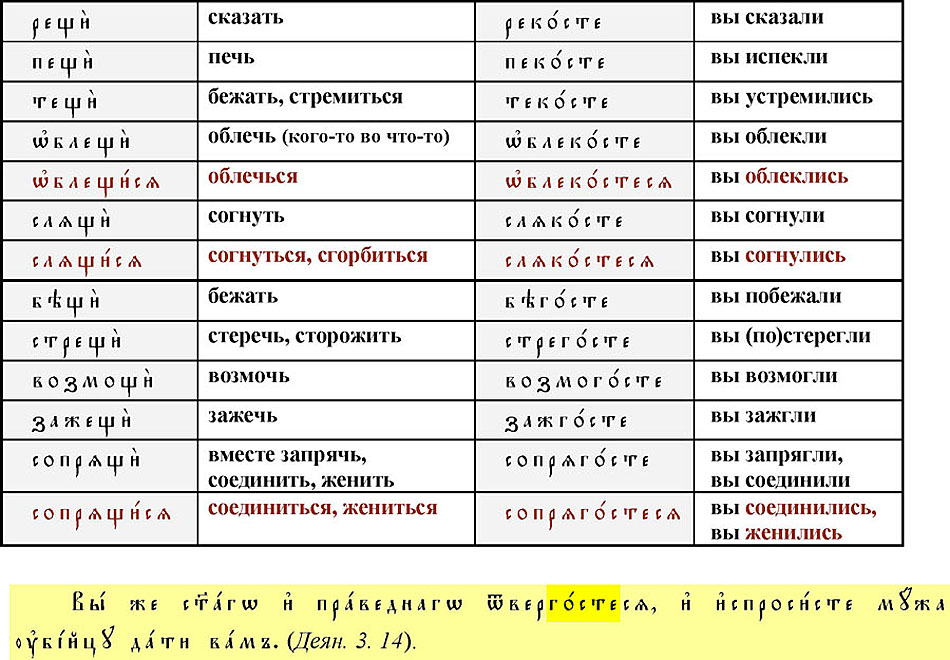

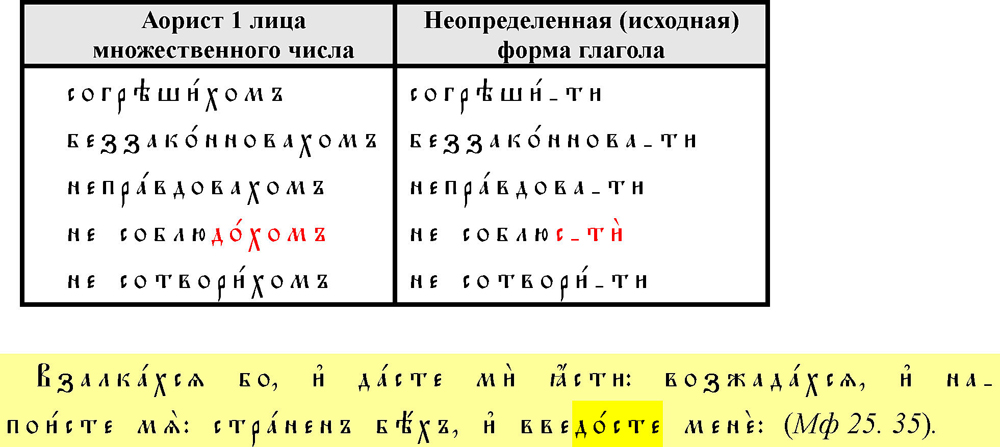

Аорист 1 лица множественного числа

Вопрос:

Как предались мы тлению? Как соединились (сопряглись) мы со смертью?

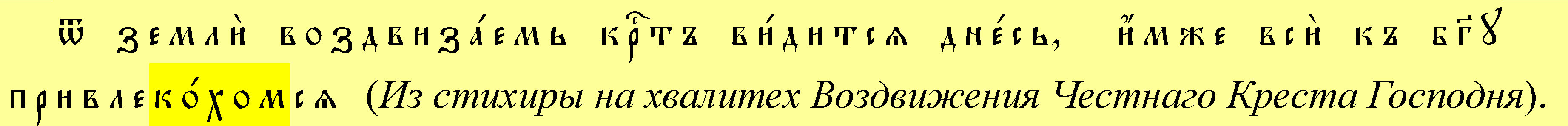

…сегодня виден воздвизаемый от земли Крест, Которым все мы привлеклись (привлечены) к Богу.

* * *

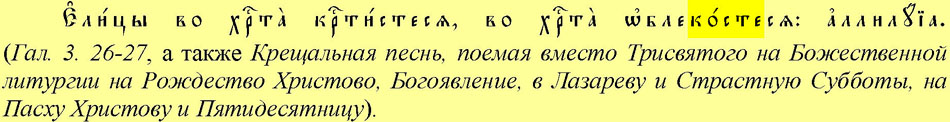

Вопрос:

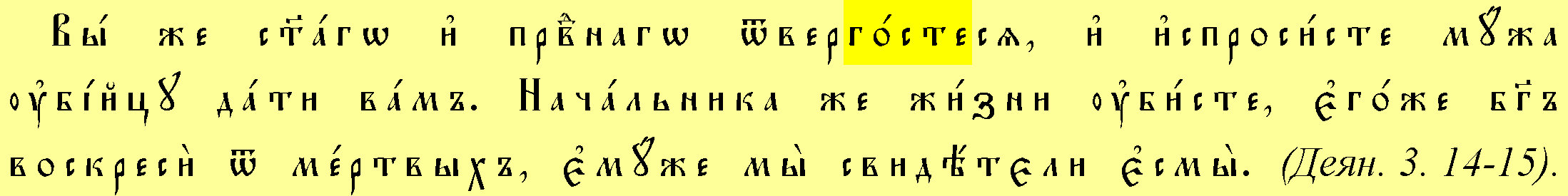

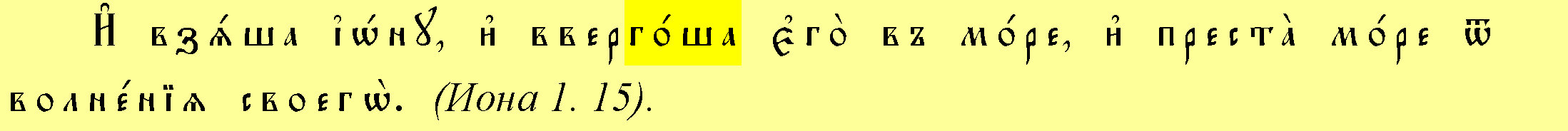

Но вы от Святаго и Праведнаго отреклись и просили даровать вам человека, убийцу.

Вы все, которые крестились во Христа, – облеклись во Христа. Аллилуиа.

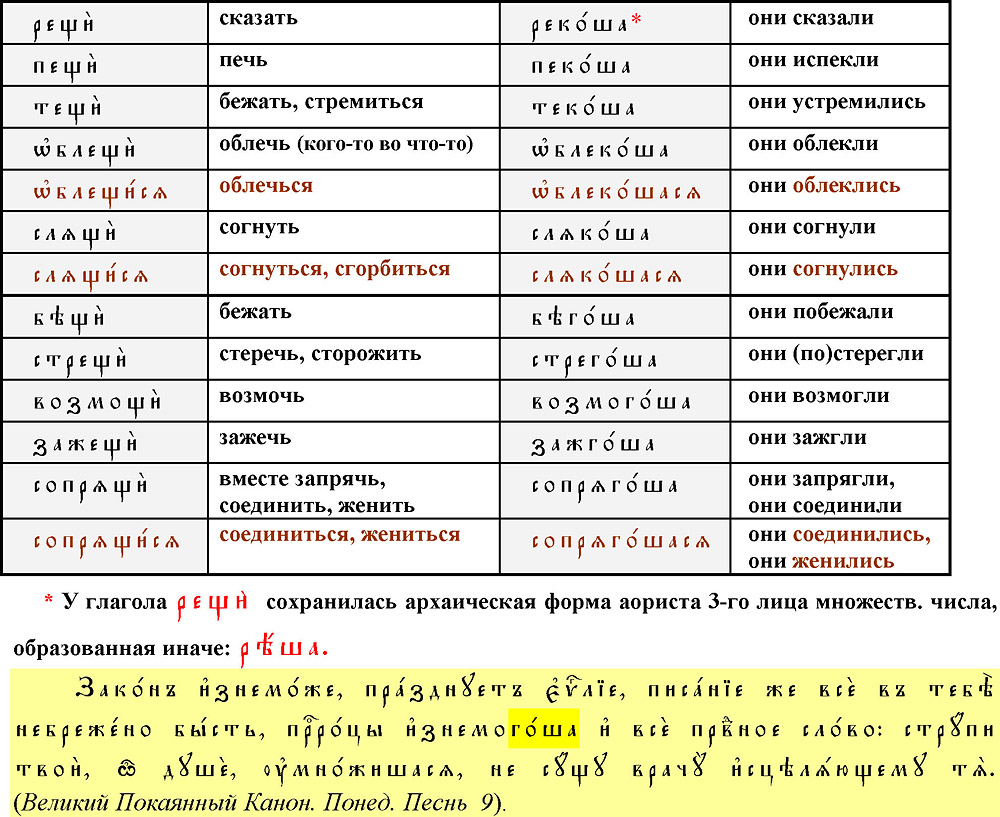

* * *

Вопрос:

Закон изнемог (ησθένησεν – ослабел), не воздействует (αργεî)* Евангелие, пренебрежено всё Писание тобою;

пророки и всякое слово праведника потеряли силу. Язвы твои, о душе, умножились без Врача, исцеляющего тебя.

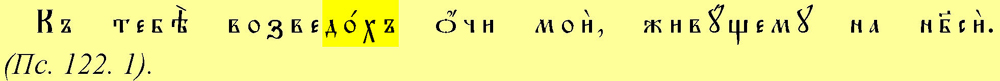

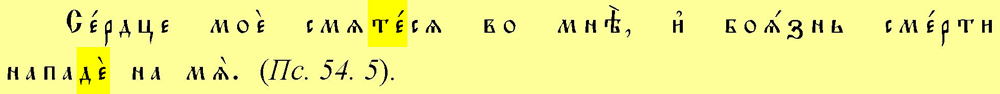

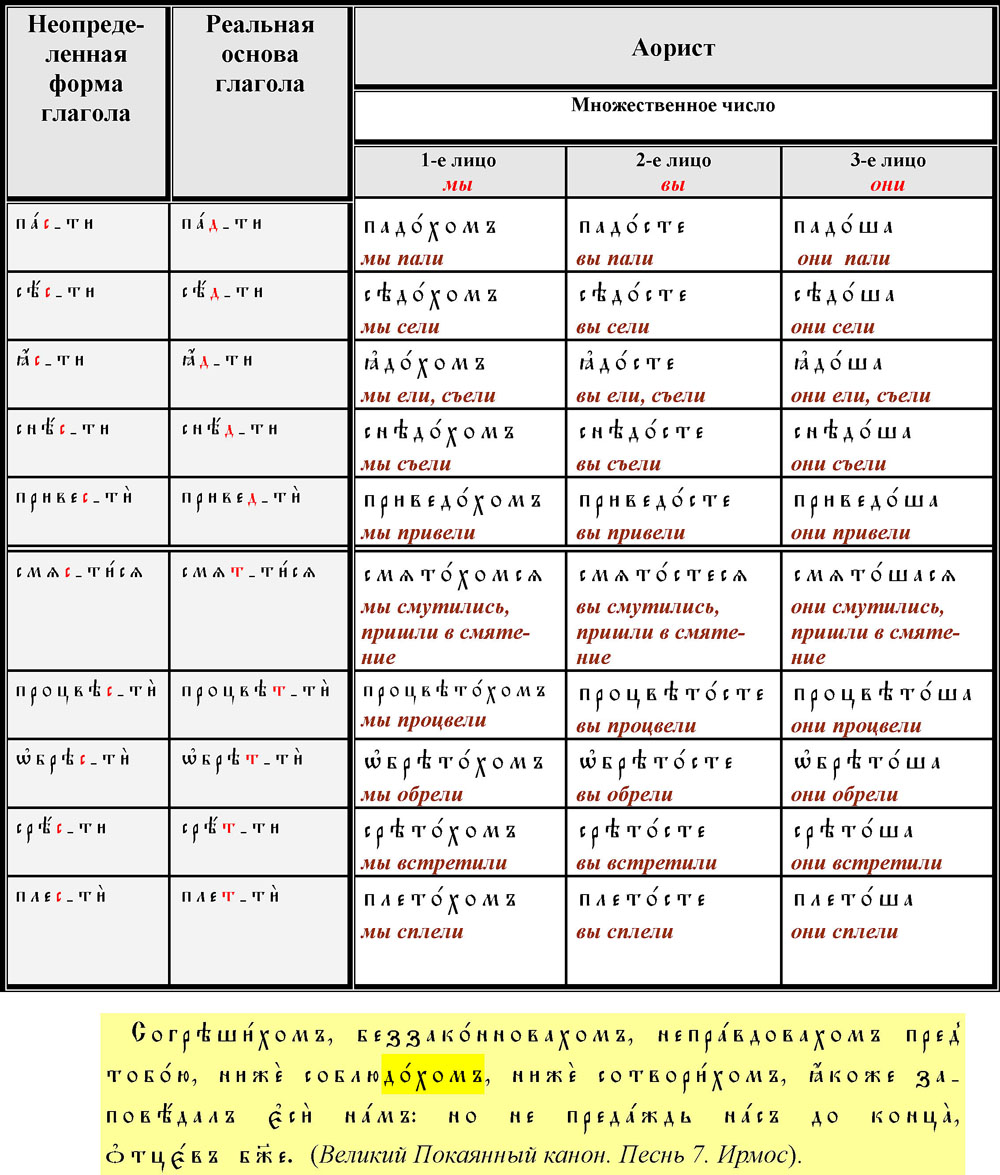

Основа на согласную

Реальную основу глагола можно найти, если поставить его в форму 1-го лица единственного числа настоящего времени (рус. и цсл.: плету, падаю) или найти однокоренное слово: плетение, плётка, падение, и т.п.

После того, как найдена реальная основа глагола, спряжение его в аористе происходит по обычному образцу спряжения с основой на согласный.

В таблице в переводе аориста глаголов на русский язык даны формы только мужского рода. Однако, следует учесть, что каждая форма аориста единственного числа может быть переведена не только глаголом в мужском роде, но и в женском и в среднем, – в зависимости от контекста.

Очи мои я возвёл к Тебе, живущему на небе.

Сердце мое смутилось во мне, и боязнь смерти напала на меня.

Согрешили мы, беззаконновали, неправо поступали пред Тобою; не сохранили, не соблюли (не исполнили) того, что заповедал Ты нам, но отцов Боже, не оставь нас до конца (см.: Дан. 9,5-6).

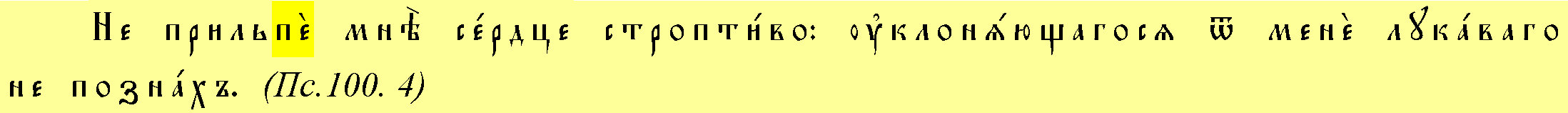

Не прилепилось (ни разу) ко мне искривленное сердце, уклоняющегося от меня (т.е. неверного мне) лукавого человека я не знал (не считал своим близким, – не знался с ним).

Ибо мы исчезли во гневе Твоем и от ярости Твоей пришли в смятение.

Свт. Иоанн Златоуст: «Истина воплотилась (от земли возсия) и Бог Слово стал истинным Человеком; Правда – Бог Отец с небесе приниче на освященную Боговоплощением землю. После соединения Истина и Правда уже не разделяются, почему и Христос в Писании называется то Истиной, то Правдой. Итак, высшее небесное примирено с низшим и земным (Псалтирь в Святоотеческом изъяснении. Св.-Усп. Почаевская Лавра, 2003. С. 322).

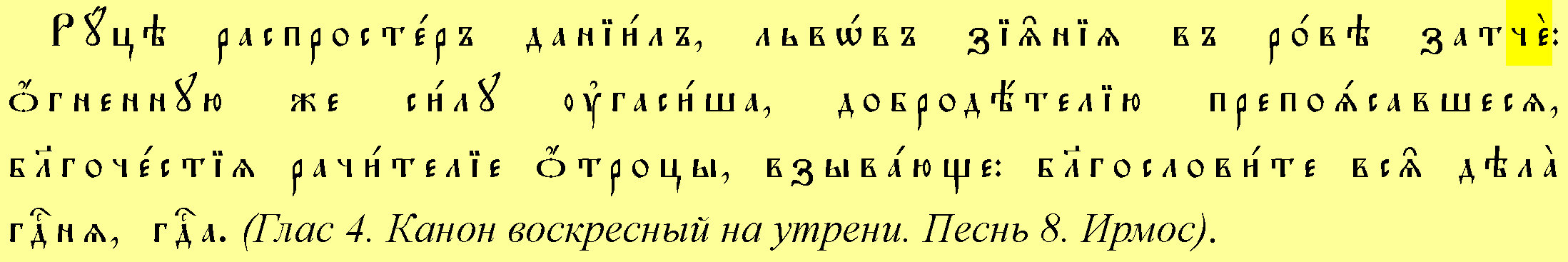

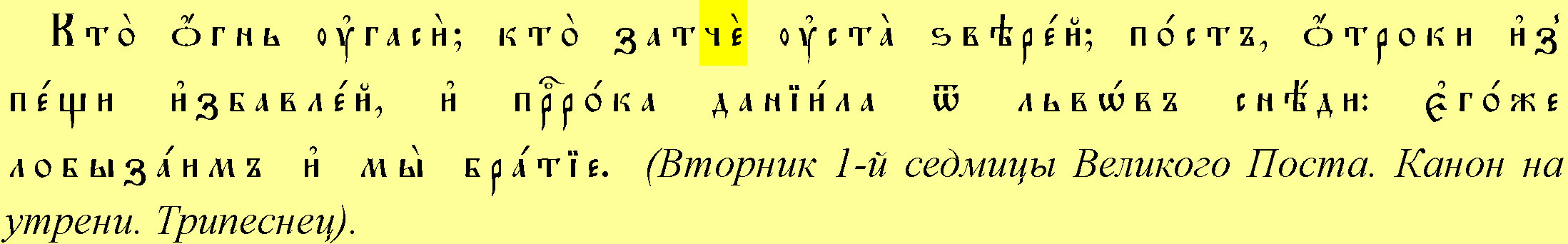

Даниил, распростерший во рву руки, затворил (букв.: заткнул) зияющие пасти львов; огненную же силу (пещи) угасили, препоясавшись добродетелию, ревнители благочестия отроки, взывая: «Все творения Господни, благословите Господа!».

Ибо Отрок родился нам, и Сын дан нам, у Которого владычество на раменах Его, и нарицается имя Его: Великого Совета Ангел, Чудный, Советник, Бог крепкий, Властелин, Князь мира, Отец будущего века. (В пер. П.А. Юнгерова: Книги Ветхого Завета. Большие пророки. М., 2006. С. 45.)

* * *

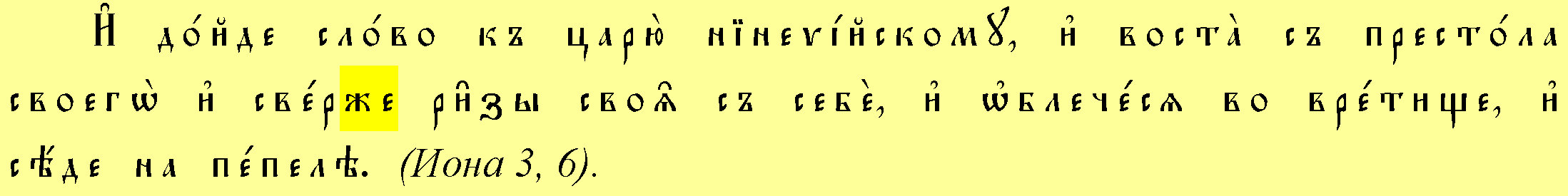

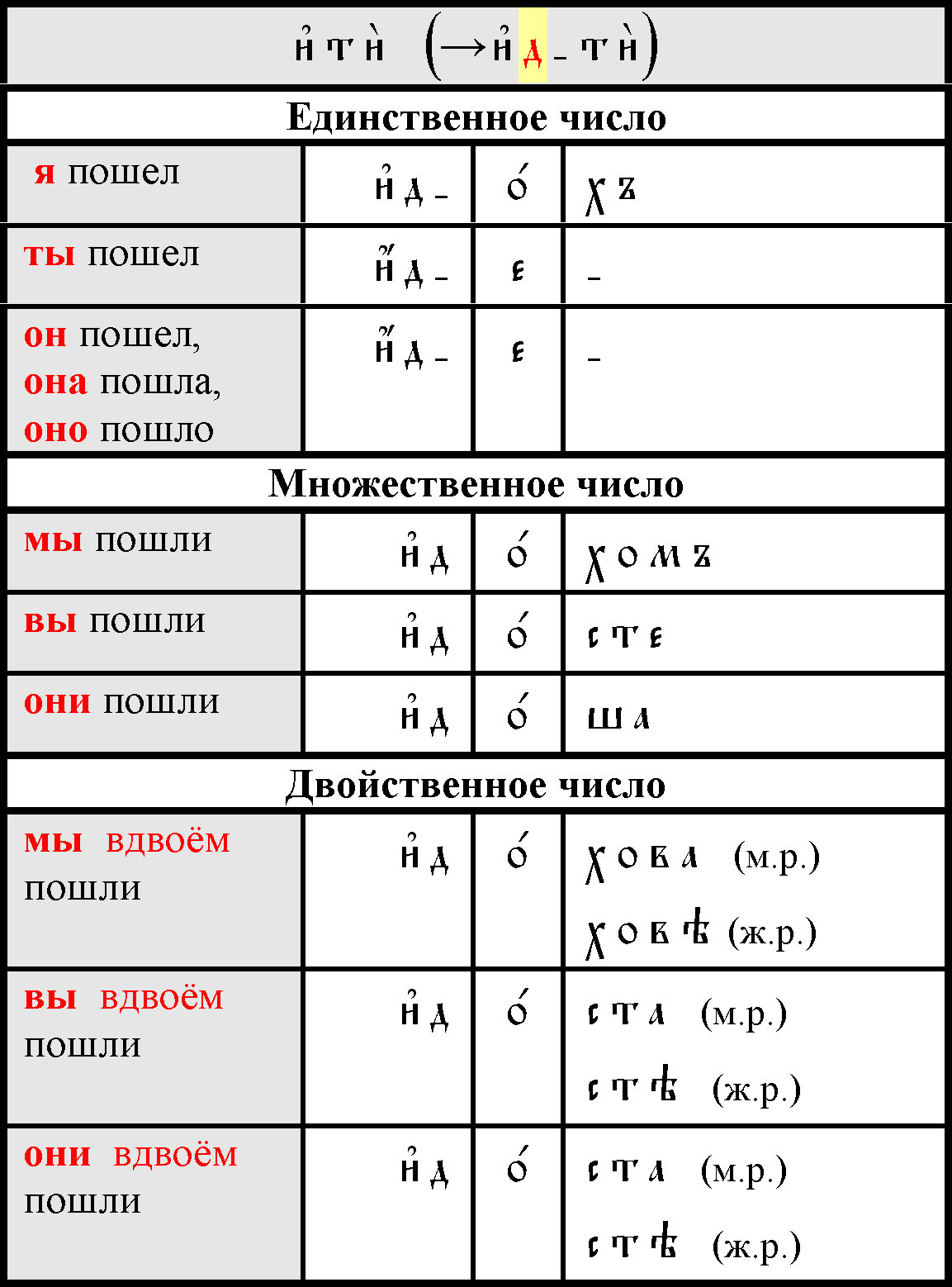

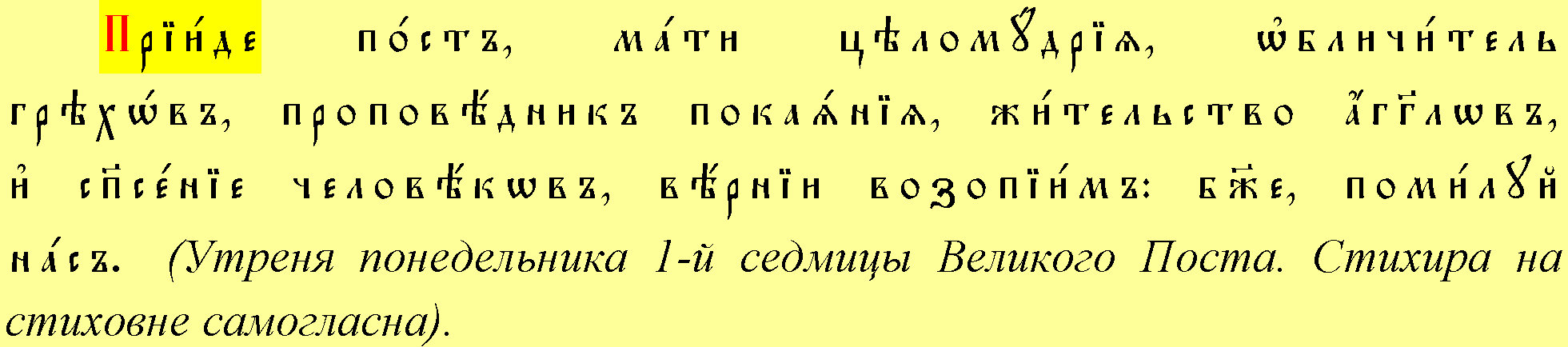

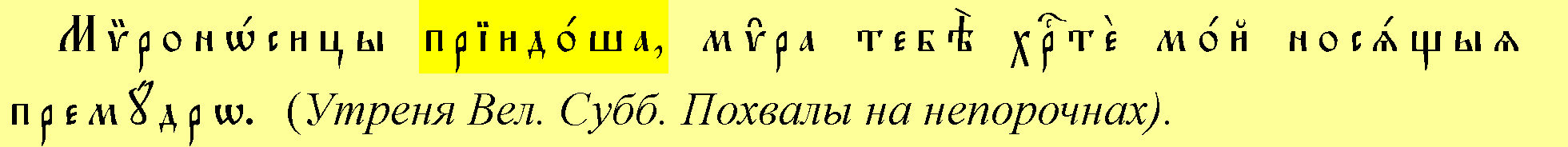

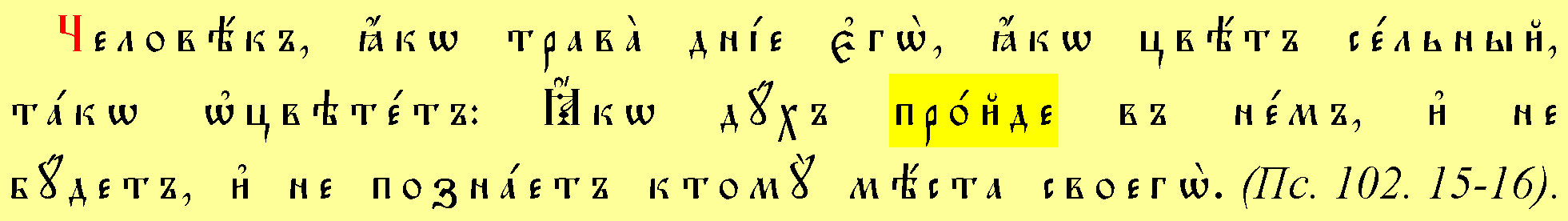

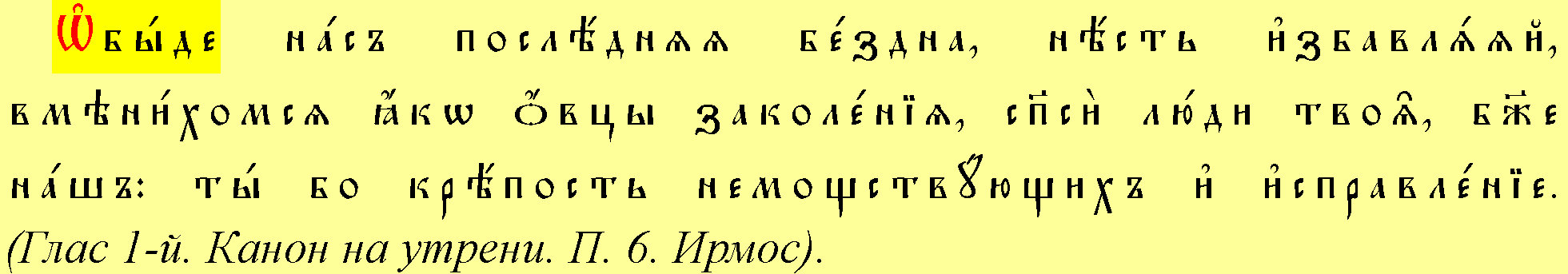

Глагол «ити» так же, как и в русском языке, может иметь при себе многочисленные приставки, изменяющие его значения. Спряжение таких глаголов в аористе происходит аналогично спряжению глагола «ити».

последняя бездна εσχάτη άβυσσος – величайшая бездна. Греч. έσχατος – крайний; конечный, последний, предельный; высший, доведенный до высшей степени, величайший.

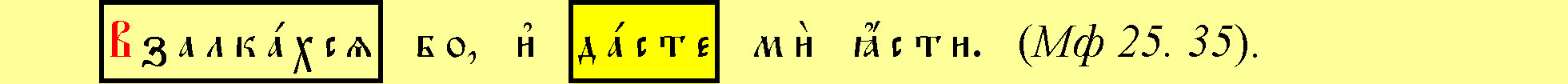

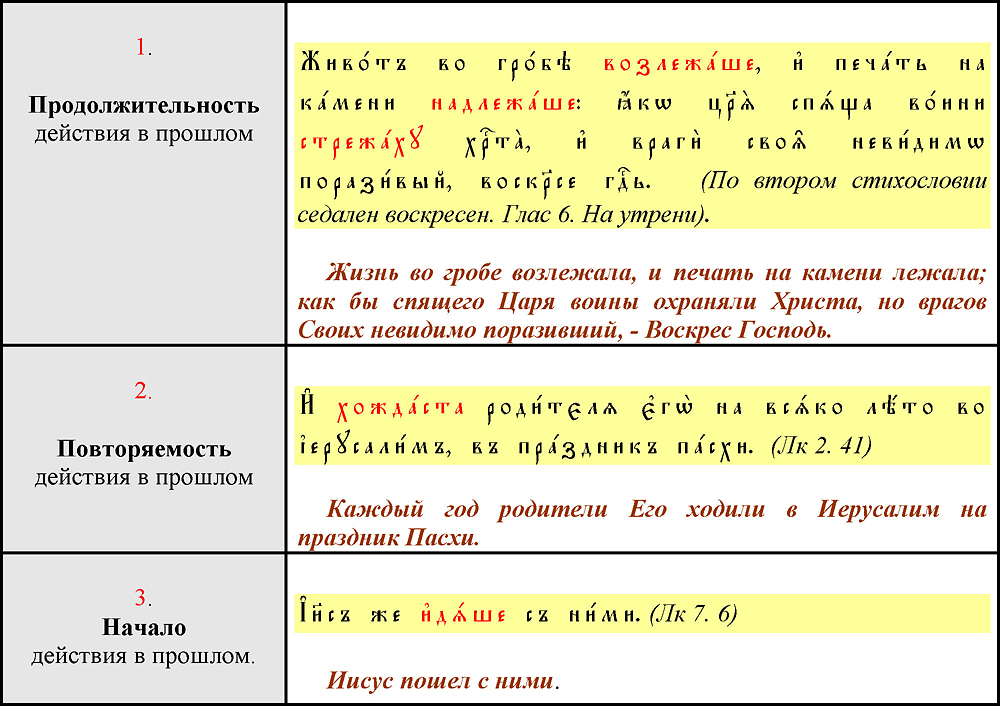

Значение имперфекта

Перевод имперфекта на русский язык

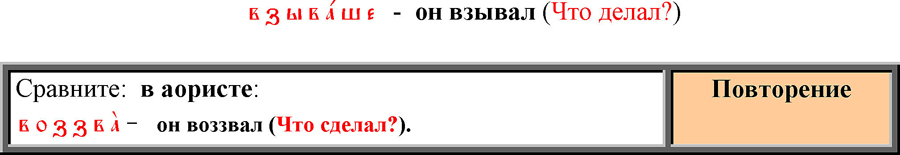

Церковнославянский глагол в имперфекте переводится на русский язык в большинстве случаев глаголом прошедшего времени несовершенного вида. Например:

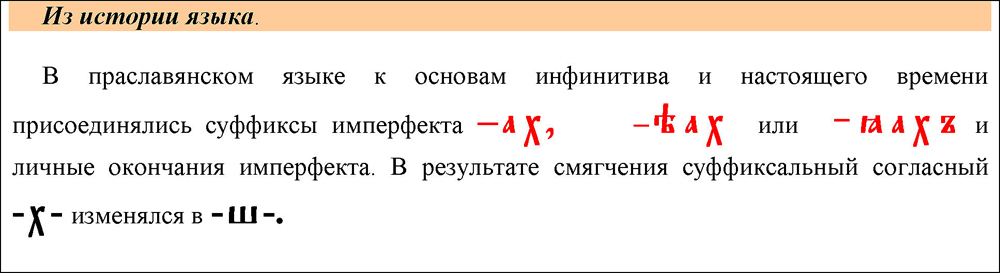

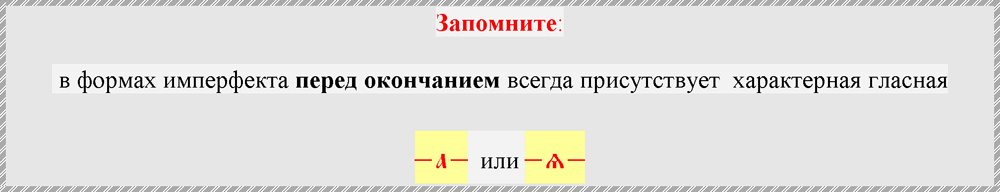

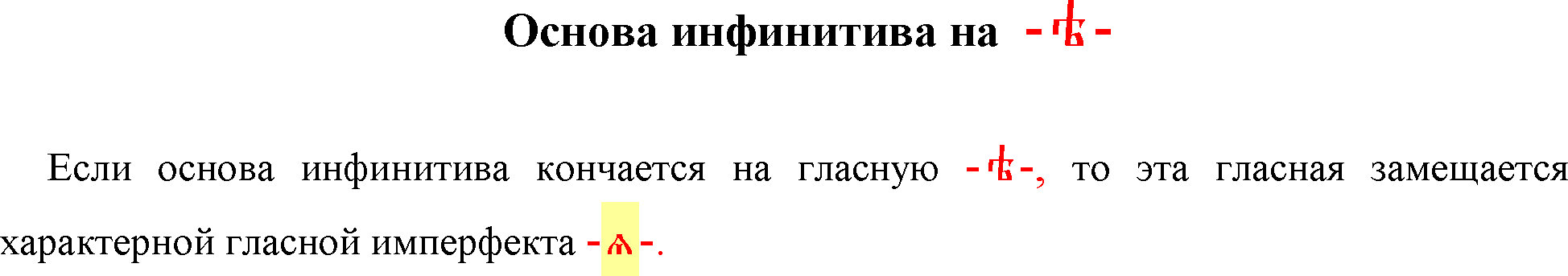

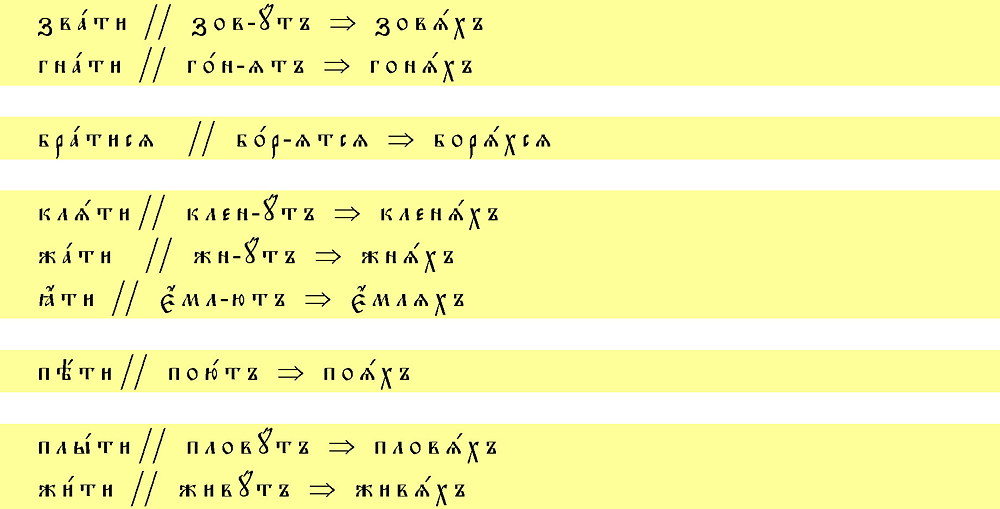

Образование имперфекта

Таким образом определение основы и личных окончаний имперфекта дается нами условно ради простоты запоминания и не отражает реального языкового процесса.

,

,то эти гласные сливаются с характерной гласной имперфекта

В двойственном числе имперфекта, как и в двойственном числе аориста, спрягаемые формы глагола различаются по родам – мужскому и женскому. Средний род двойственного числа может иметь окончания как мужского, так и женского рода.

Таким образом, у этих глаголов основы аориста и имперфекта оказываются сходными, а поскольку в некоторых спрягаемых формах тождественны и их окончания, то отличить аорист от имперфекта можно только в зависимости от контекста или от греческого оригинала.

Мы (вдвоем), вы (вдвоем), они (вдвоем) – Что делали? Болели.

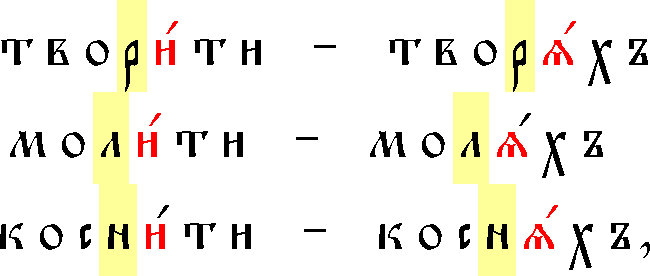

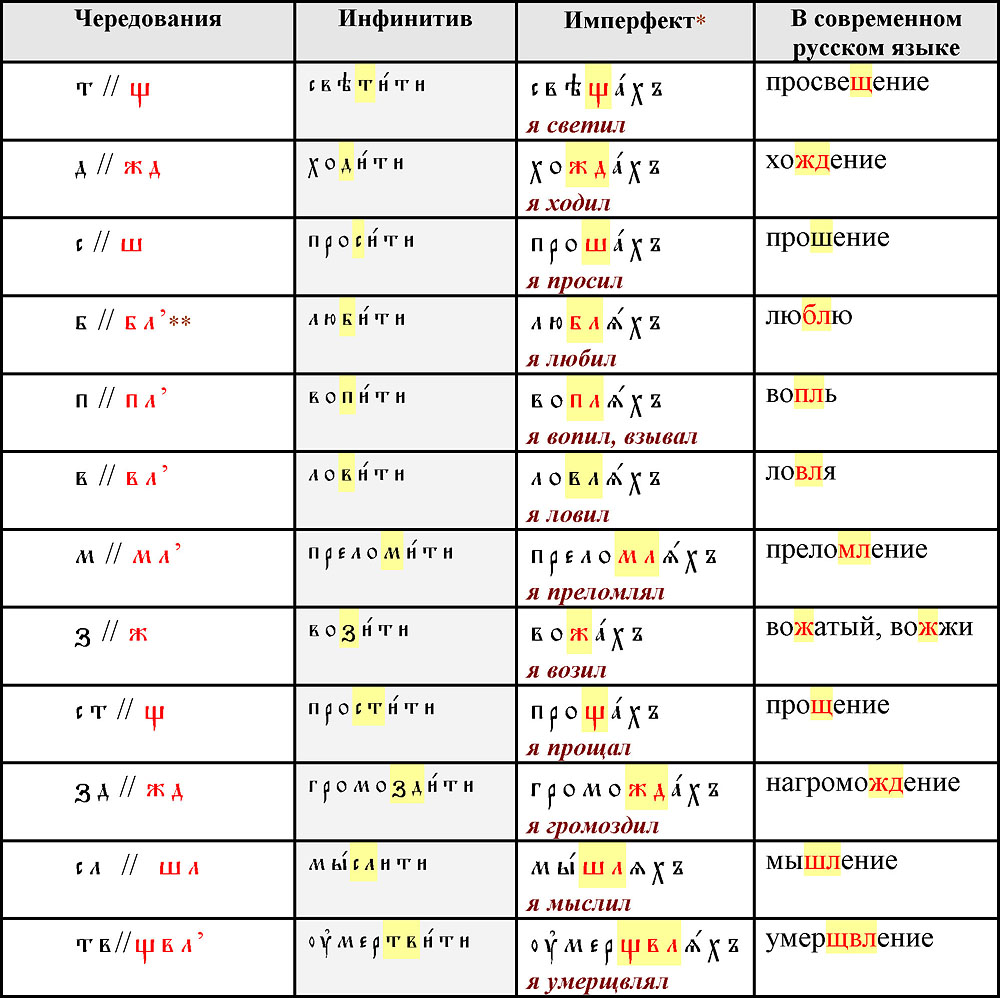

Образование имперфекта от глаголов 2-го спряжения

Чередования согласных в результате их смягчения не зависят от грамматической формы той или иной части речи, но как фонетическое явление происходят во всех грамматических формах. Мы уже видели аналогичные чередования в формах 1 л. ед. ч. настоящего времени церковнославянского глагола. Мы наблюдаем их и по сей день в современном русском языке.

глаголов 2-го спряжения с чередованием согласных

* В таблице как образец дана основа имперфекта 1 лица единственного числа. Все остальные формы имперфекта этих глаголов образуются с той же основой.

.jpg)

Напомним, что в качестве примера образования имперфекта от основы настоящего времени глаголов дается имперфект 1-го лица единственного числа. Все прочие спрягаемые формы имперфекта у этих глаголов образуются по правилам с помощью соответствующих личных окончаний.

* * *

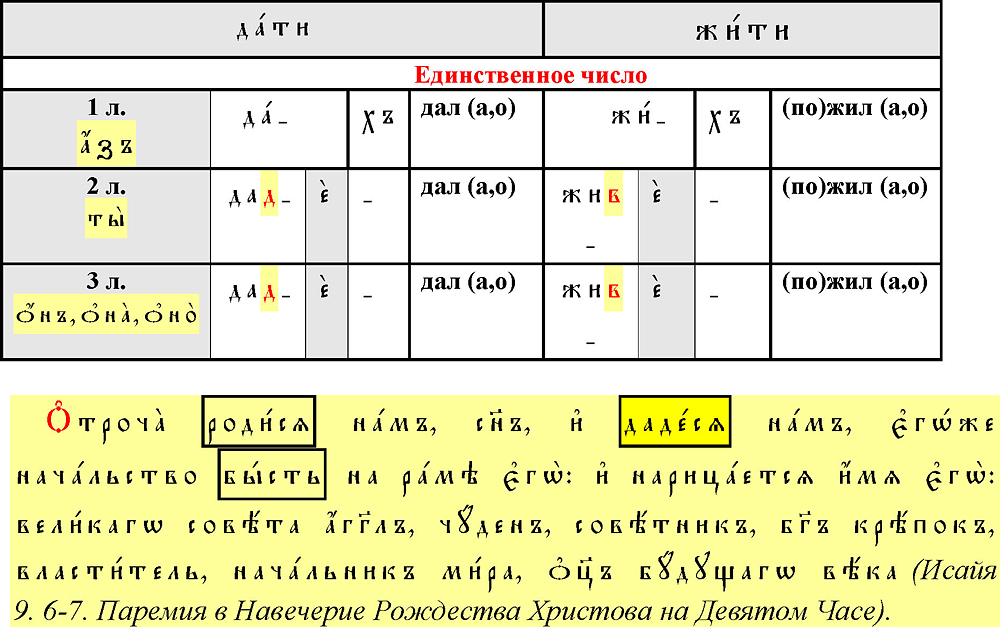

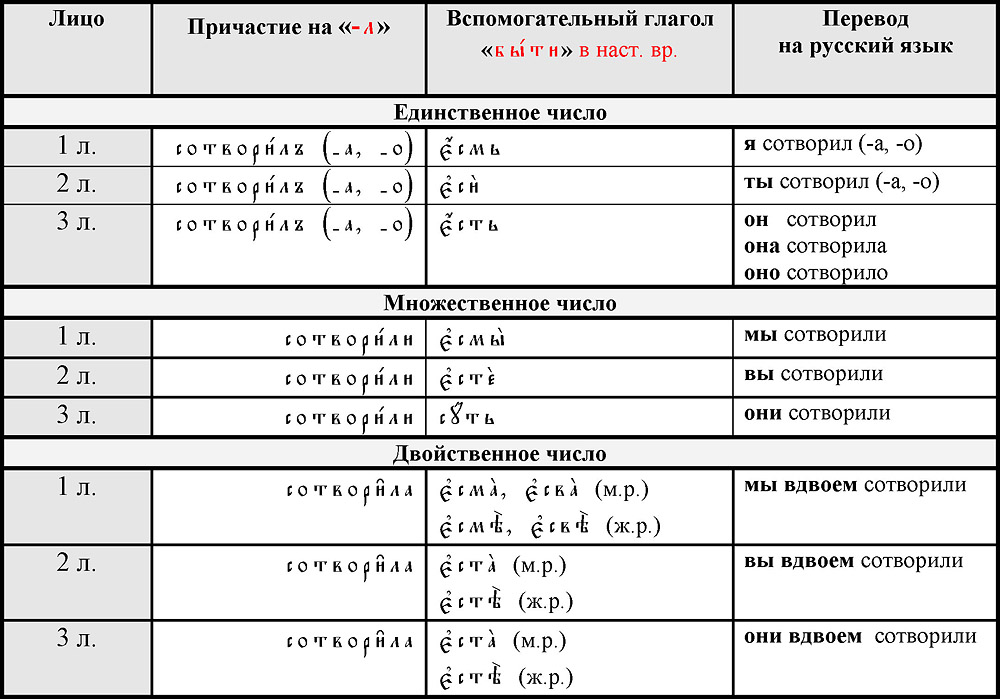

Перфект

В церковнославянском языке перфект в основном представляет собою прошедшее время глагола совершенного вида. Несовершенный вид перфекта встречается редко.

Классический перфект, известный как из древних языков (латинского, древнегреческого), так и из языков новых западноевропейских, – имеет значение действия, совершенного в прошлом, результат которого присутствует в настоящем времени. Иными словами, перфект представляет собою не действие, а скорее состояние лица или предмета в настоящем, происшедшее в результате действия, совершенного в прошлом. Характерный пример перфекта мы видим в псалме 103, «предначинательном», имеющем надписание «О мiрстéм бытиú», т. е. «О сотворении мiра»: «вся премудростию сотворил еси» – «всё Ты, Господи, сотворил Своею Премудростию», – и вот мы видим это творение пред собою.

Однако, в славянских языках, в том числе в русском и церковнославянском, «перфектность» действия выражена крайне слабо, поэтому переводчики с греческого на церковнославянский язык нередко смешивали перфект с аористом, т. е. греческий перфект переводили славянским аористом, а греческий аорист – славянским перфектом. Кроме того, в результате никоновской книжной справы (XVII в.) формы аориста и имперфекта 2-го лица единственного числа (совпадающие с формами 3-го лица ед. ч.) были заменены на перфект.

Перфект дόльше всех прошедших времен оставался живой формой прошедшего времени в древнерусском языке, а имперфект и аорист утратились значительно раньше.

Как было сказано выше, от древнерусского перфекта образовалось прошедшее время глагола в современном русском языке, но при этом утратилась спрягаемая форма настоящего времени глагола-связки «быти».

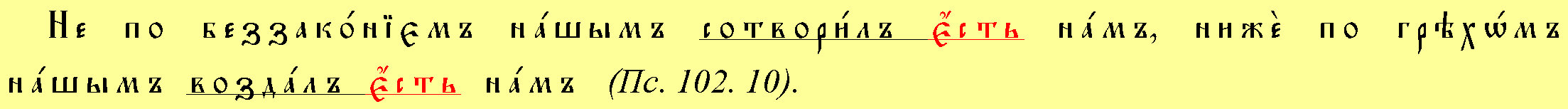

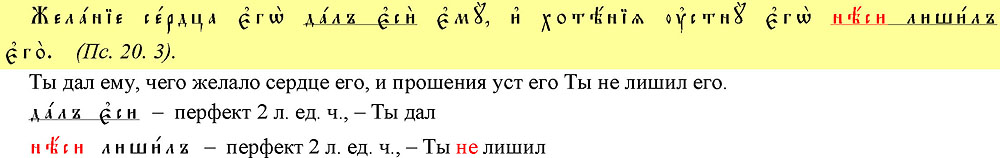

В отличие от аориста и имперфекта, церковнославянский перфект не вызывает трудностей в понимании. Однако, нужно обратить внимание на некоторые его особенности:

1) Не следует смешивать перфект – единое прошедшее время, состоящее из двух грамматических форм, – и составное сказуемое. В перфекте наряду со спрягаемой формой глагола «быти» присутствует вышеупомянутое причастие на «л». В составном сказуемом употребляется, как правило, причастие страдательного залога или прилагательное.

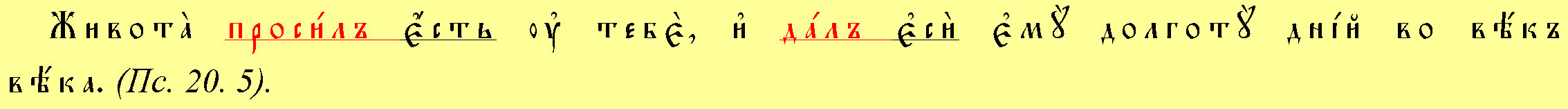

Жизни просил он у Тебя, и Ты дал ему долгоденствие во век века.

2) Следует помнить, что лицо того, кто совершает действие, обозначаемое перфектом, выражено лицом глагола «быти». А поскольку в церковнославянских текстах так же, как и в греческих, личное местоимение как правило отсутствует, то следует быть внимательным в определении этой грамматической категории в тексте, что важно для его понимания.

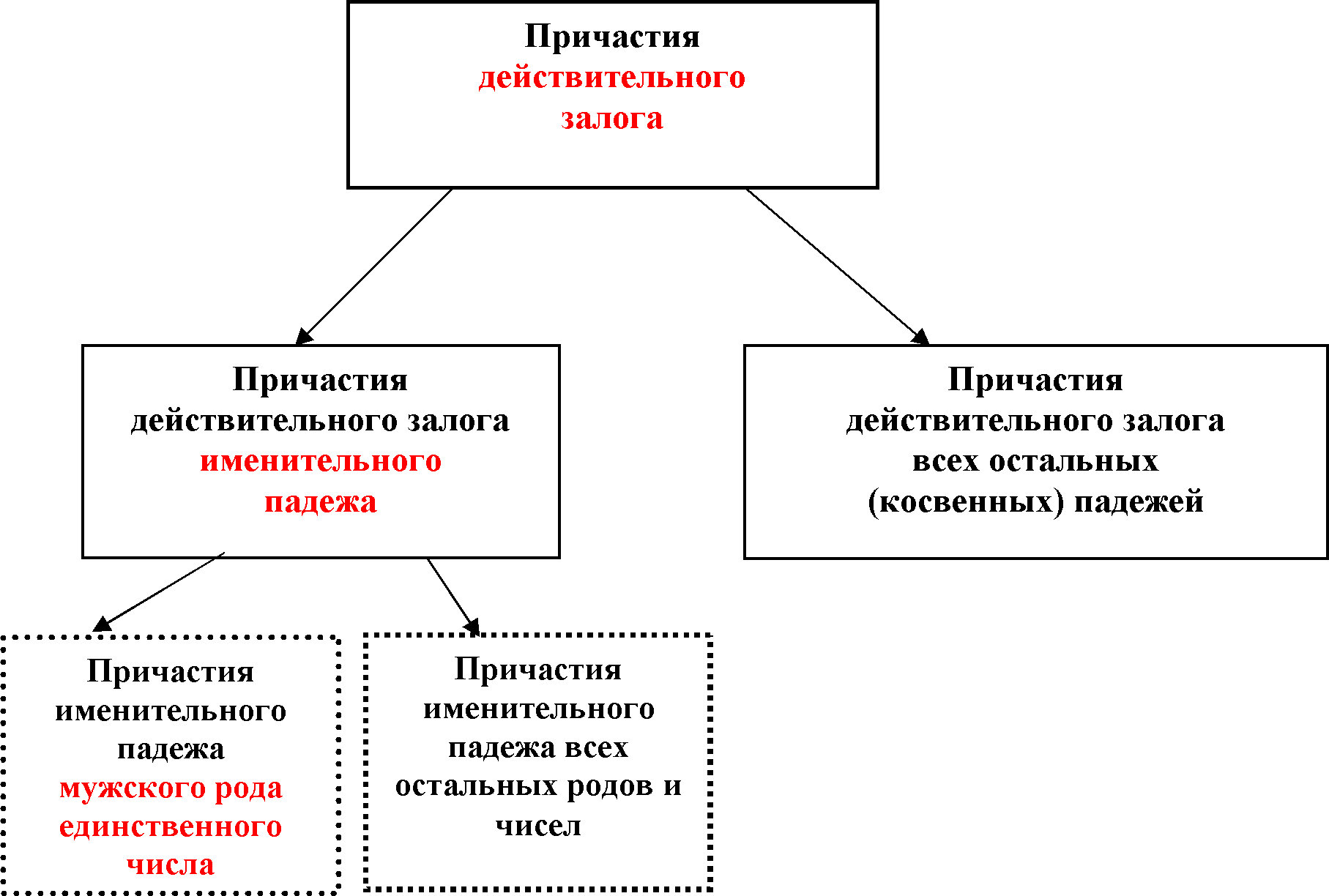

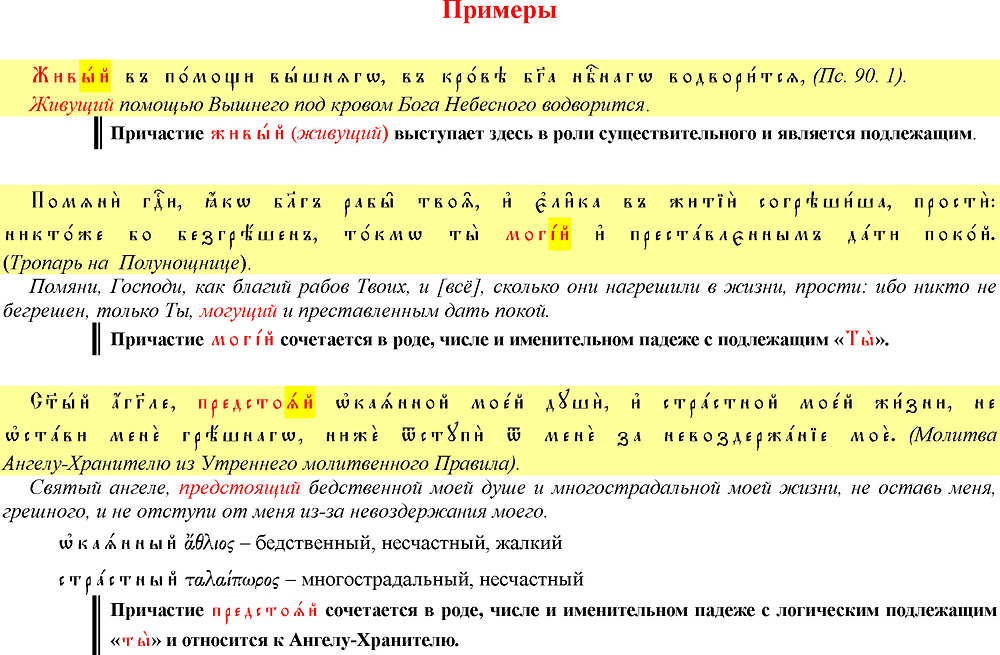

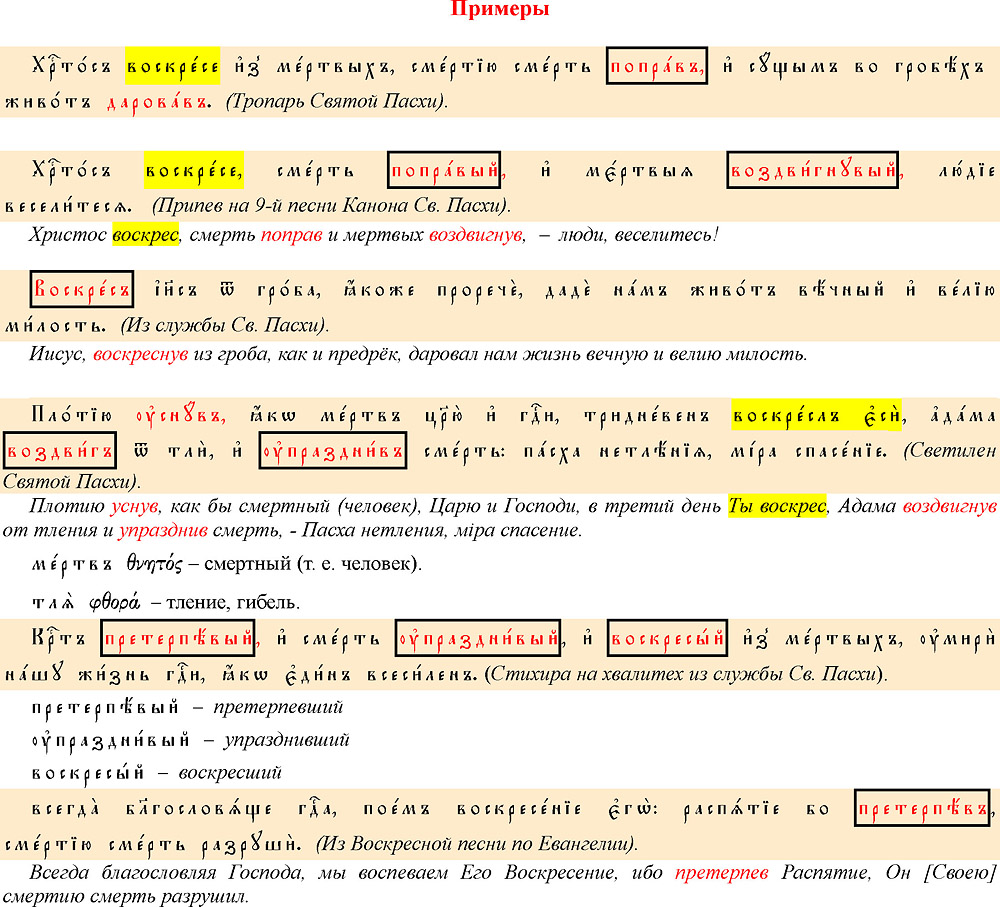

Главную трудность для понимания представляют собою причастия действительного залога. Причастия страдательного залога почти тождественны русским и в тексте вполне понятны.

Изучение причастия в церковнославянском языке основано на знаниях об этой части речи, почерпнутых из курса современного русского языка.

а) Отвечают на один и тот же вопрос. Так, и в русском, и в церковнославянском языках действительное причастие в настоящем времени отвечает на вопрос: «Что делающий?», а в прошедшем – «Что делавший?», «Что сделавший?».

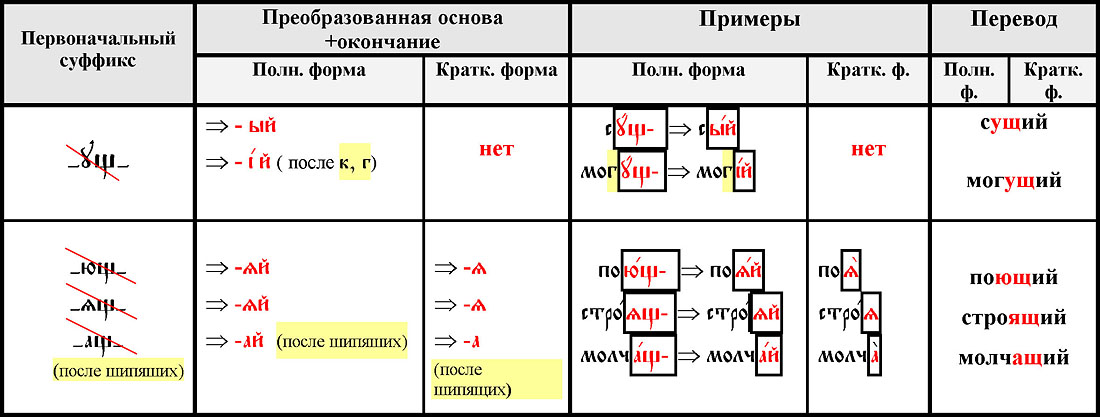

г) И в церковнославянском, и в русском языках основа причастия оканчивается на суффикс, являющийся характерным показателем залога и времени причастия.

е) Все действительные причастия в русском языке являются церковнославянизмами. Параллельные русские (восточнославянские) формы являются прилагательными (ср. цсл. горящий – рус. горячий, цсл. могущий – рус. могучий, и т.п.).

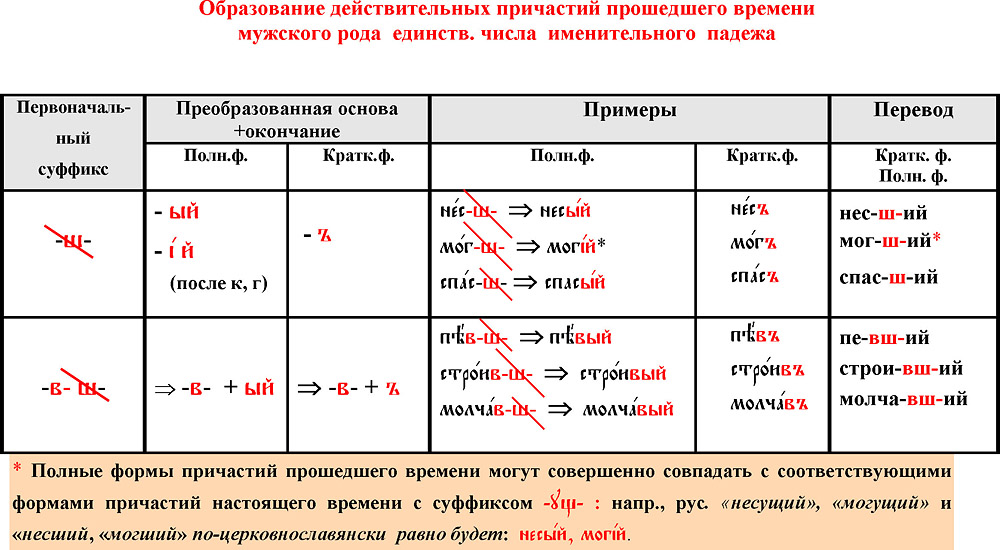

Основа действительного причастия в церковнославянском языке равна основе соответствующего причастия в современном русском языке, кроме формы мужского рода, единственного числа именительного падежа.

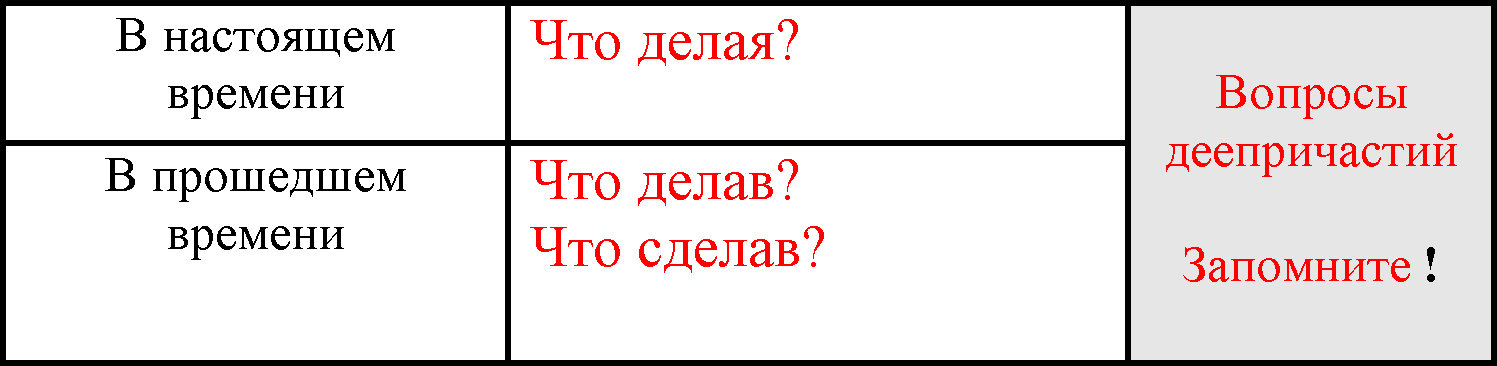

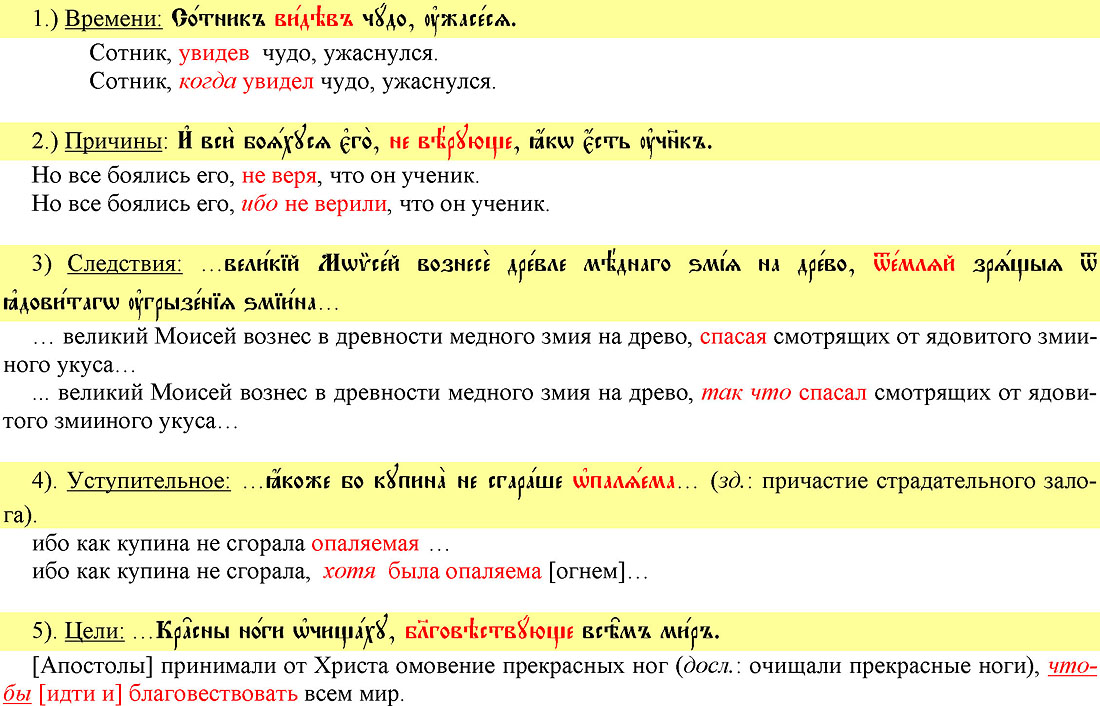

Деепричастий в церковнославянском языке нет, однако часто причастия именительного падежа, независимо от их краткости или полноты, переводятся на русский язык как деепричастия, отвечающие на вопрос:

При переводе на русский язык такие придаточные предложения в зависимости от их обстоятельственного значения употребляются с союзами: когда, пока; ибо, так как; если; так что; хотя; причем.

У обстоятельственных значений может не быть четких границ, напр., обстоятельство времени может одновременно иметь значения и причины, и условия, и т.п.

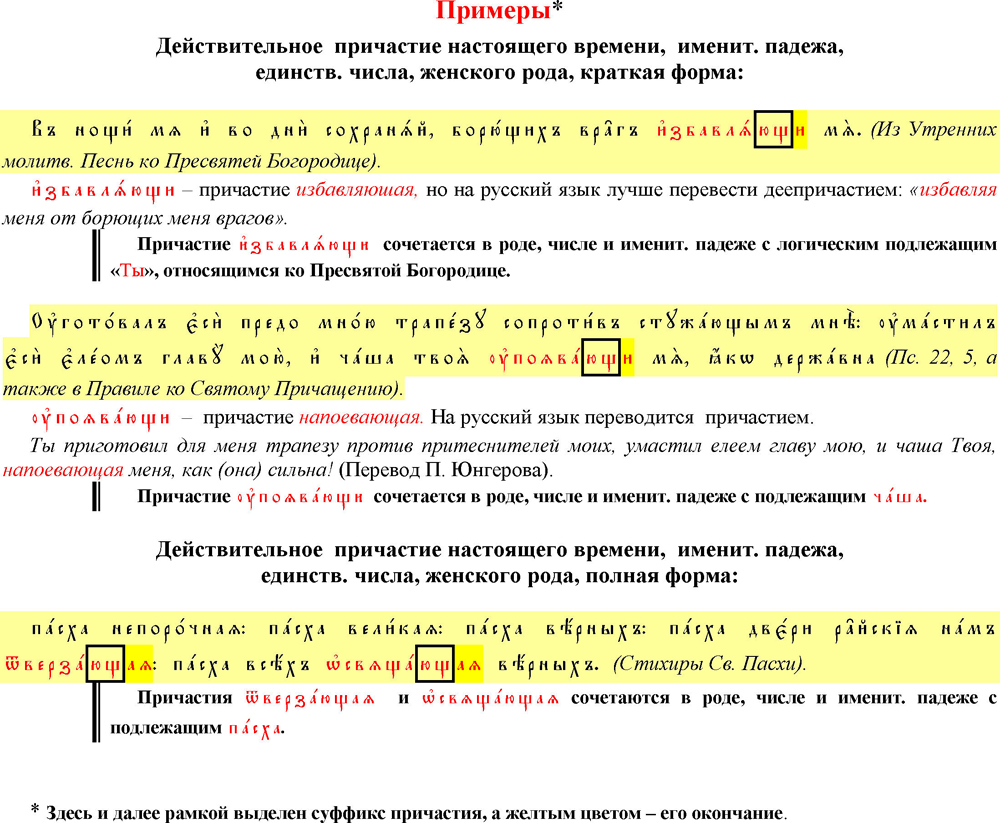

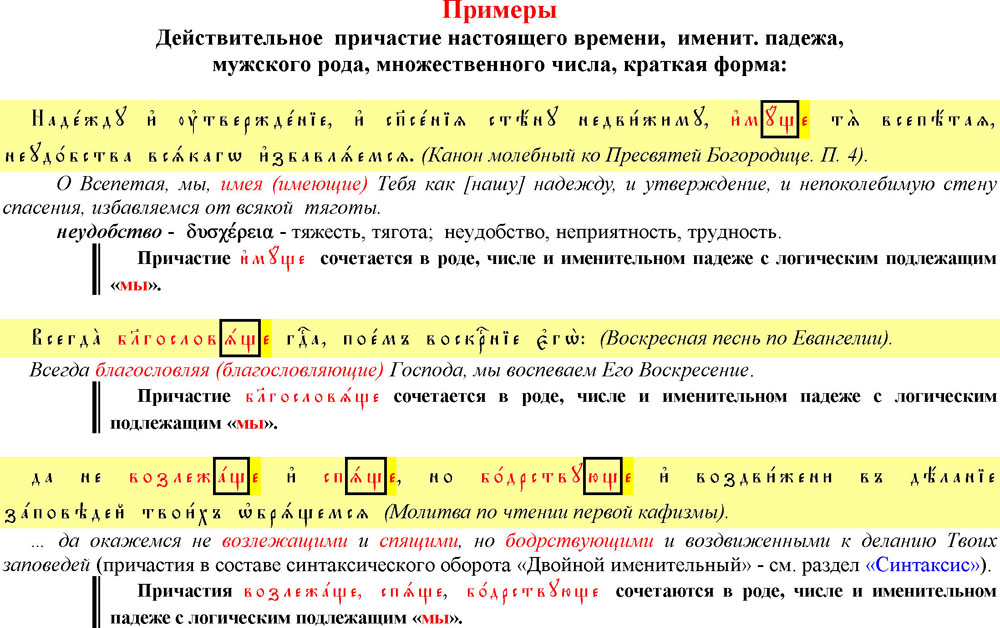

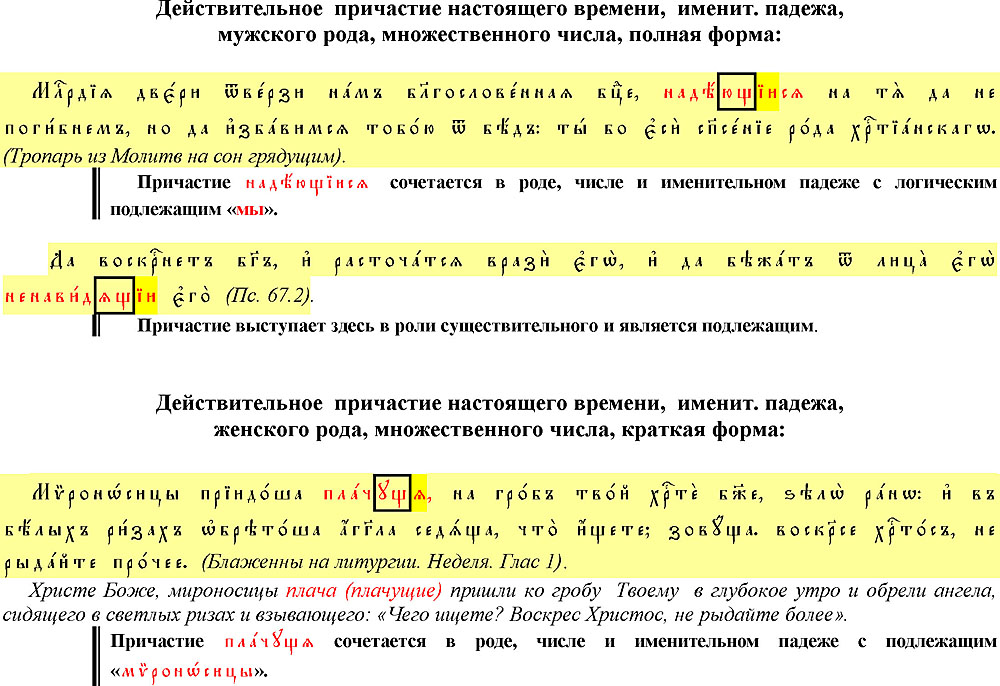

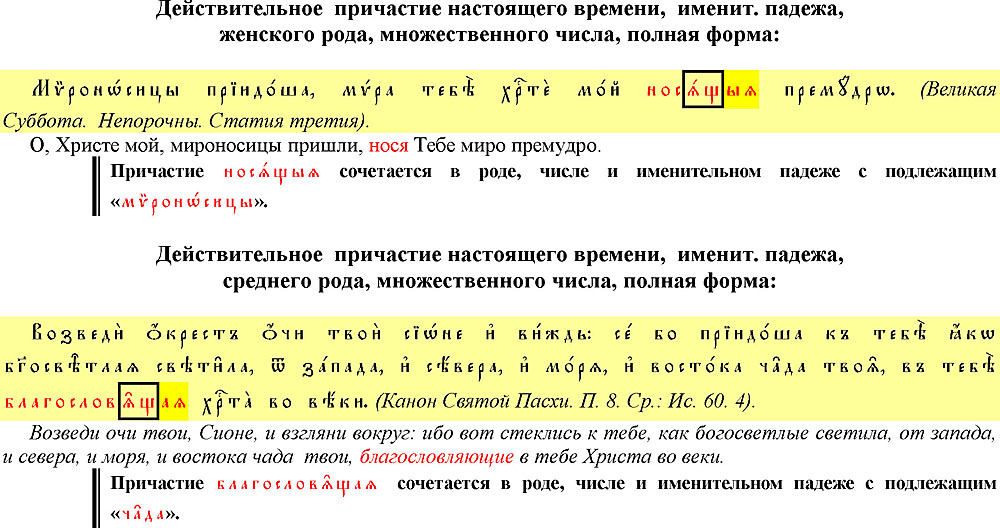

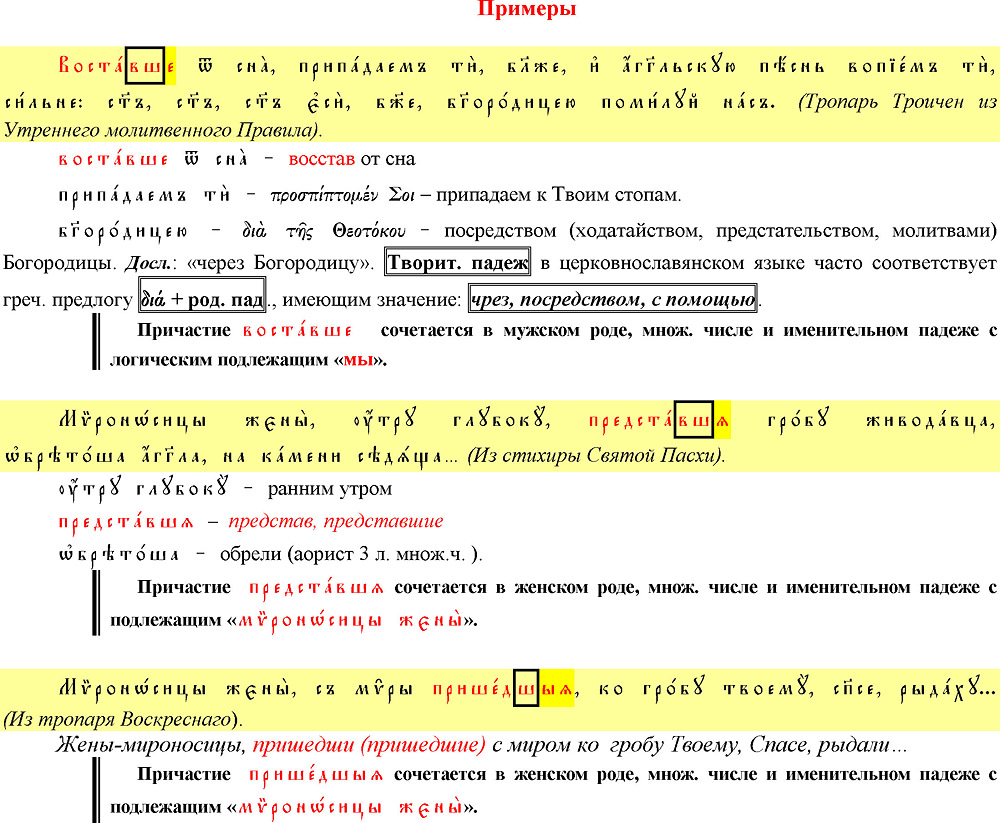

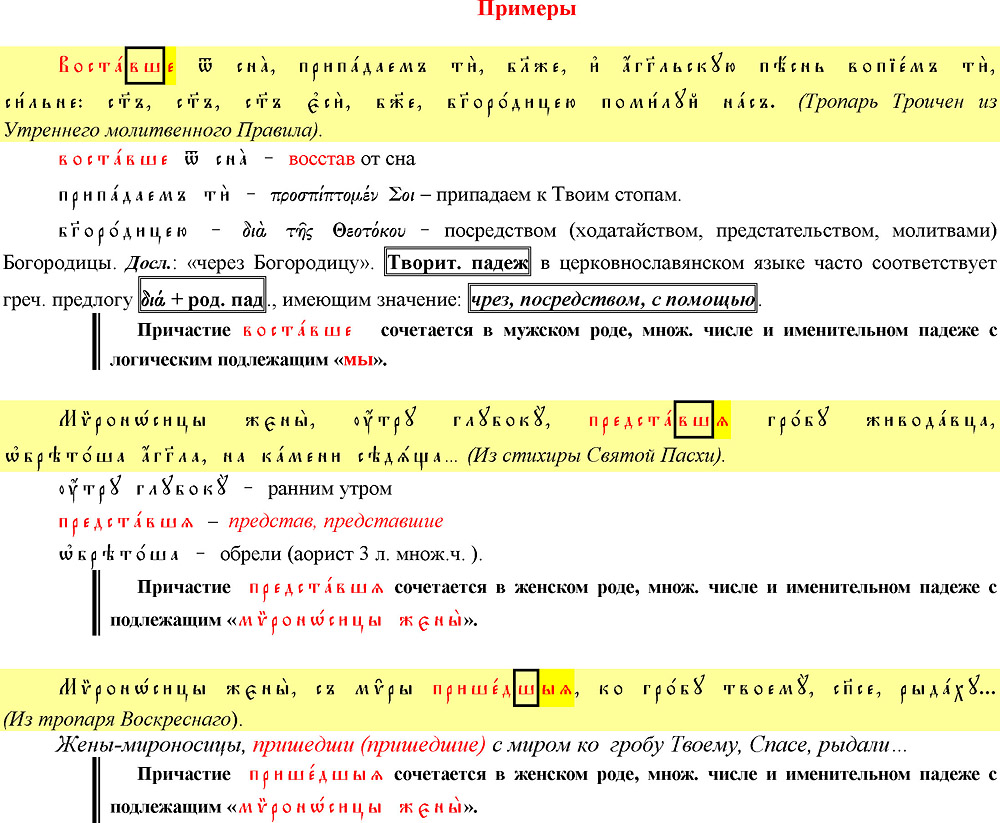

Итак, причастия в именительном падеже (единичные или с зависимыми словами) относятся к сказуемому и обстоятельственно его определяют. Следовательно, они имеют непосредственную связь и с подлежащим, согласуясь с последним в роде и числе и именительном падеже.

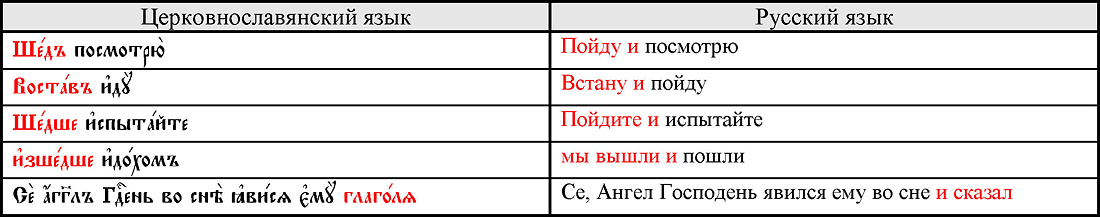

Церковнославянские причастия именительного падежа (в основном, действительные) на русский язык чаще всего переводятся как деепричастия, но могут быть переведены и как собственно причастия, и как глаголы-сказуемые в придаточном предложении. Однако, переводить такие причастия как просто глаголы было бы неверным, ибо действие, которое они обозначают, не является равнозначным действию глагола-сказуемого, но является тем обстоятельственным «фоном», на котором происходит действие этого сказуемого. Впрочем, когда одиночное (без зависимых слов) причастие непосредственно примыкает к глаголу-сказуемому, оно может быть переведено на русский язык и как глагол. Так, в Синодальном переводе Священного Писания часто встречаются такие случаи:

Запомним!

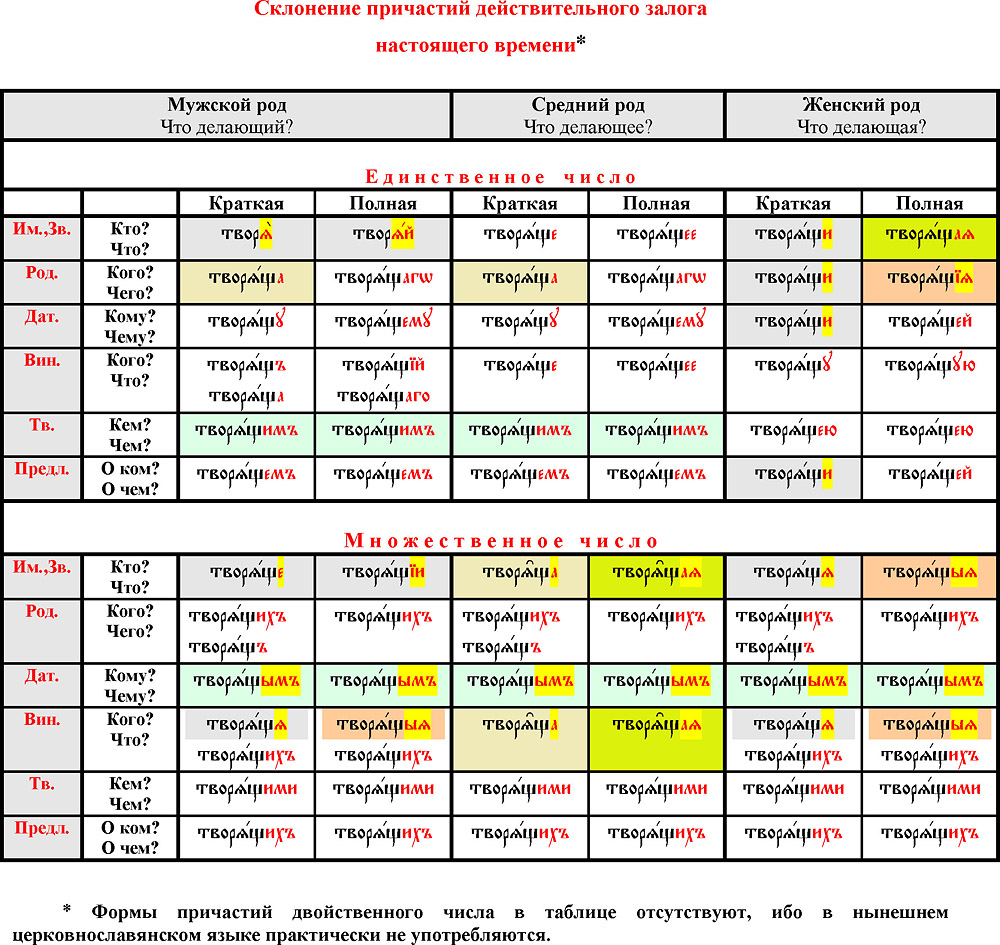

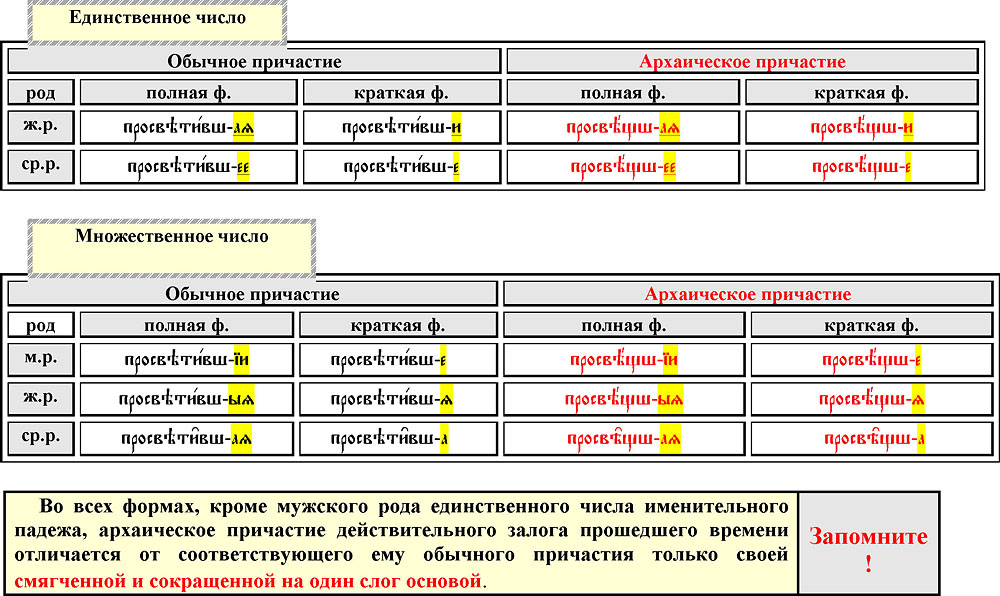

Итак, еще раз повторим, что и в настоящем, и в прошедшем времени основа действительных причастий церковнославянского языка совпадает с основой соответствующих причастий в русском языке. Для того, чтобы, к примеру, образовать действительное причастие настоящего времени в церковнославянском языке, нужно от любого глагола в языке русском задать вопрос: «Что делающий?»: «видеть – видящий», «петь – поющий», и т.п. Отбросив окончание в русском языке, мы получаем основу причастия не только в русском, но и в церковнославянском языке (кроме формы мужского рода единственного числа, именительного падежа): «видящ-», «поющ-». Остается прибавить к этой основе соответствующие окончания церковнославянского причастия, некоторые из которых сходны с русскими, а некоторые – собственно церковнославянские, которые нужно выучить. Особенно это касается окончаний именительного падежа. Запомним, что окончания церковнославянского причастия и в настоящем, и прошедшем времени – тождественны (кроме муж. рода, единств. числа, именит. падежа).

Окончания действительных причастий настоящего времени именительного падежа,

(кроме мужского рода единственного числа)

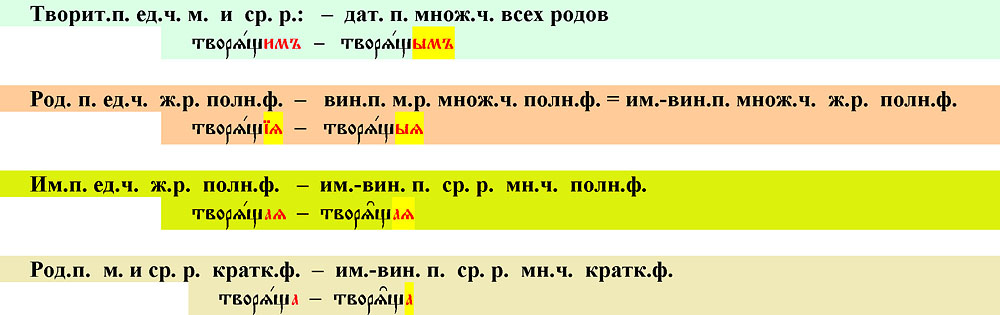

3) Всё вышесказанное относится к действительным причастиям как настоящего, так и прошедшего времени, ибо окончания у них совпадают.

Причастия действительного залога, настоящего времени, мужского рода, единственного числа, именительного падежа

Запомним:

3) Особое внимание следует обратить на то, что причастия с утраченными суффиксами -ющ, -ящ- и -ащ- в краткой форме мужского рода единственного числа именительного падежа по форме сходны с деепричастиями в современном русском языке, отвечающими на вопрос: «Что делая?». В истории русского языка эти причастия действительно являются предшественниками нынешних деепричастий. Отметим, что в этом случае речь идет только о форме таковых причастий. Что касается их перевода на русский язык, то они могут переводиться как деепричастиями, так и причастиями, подобно всем остальным церковнославянским причастиям, стоящим в именительном падеже.

3) Наиболее важные совпадающие формы единственного и множественного чисел, различающиеся графически, выделены следующими цветами:

Для того, чтобы, к примеру, образовать действительное причастие прошедшего времени в церковнославянском языке, нужно от любого глагола в русском языке задать вопрос: «Что делавший?» или «Что сделавший?»: «(у)видеть – (у)видевший», «(с)петь – (с)певший», и т.п. Отбросив окончание в русском языке, мы получаем основу причастия не только в русском, но и в церковнославянском языке (кроме формы мужского рода единственного числа, именительного падежа): «(у)видевш-», «(с)певш-».

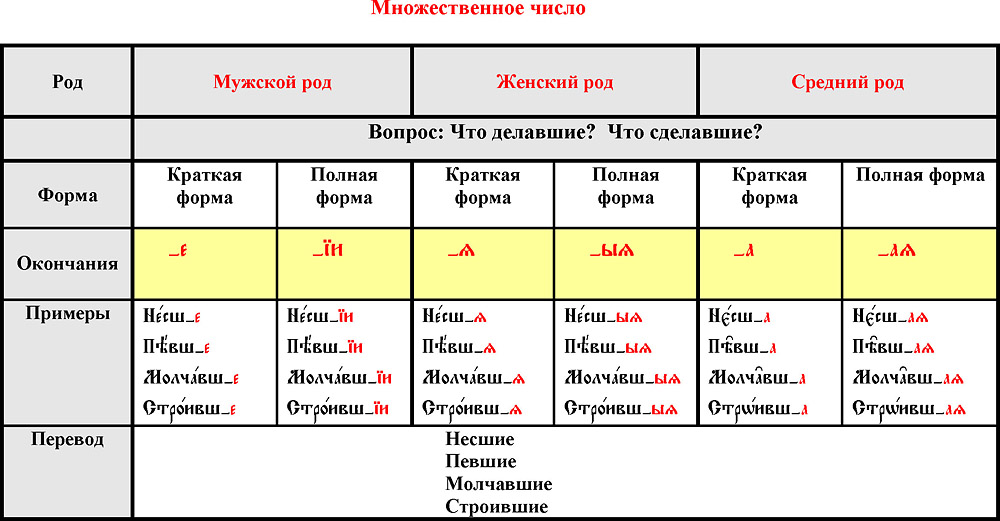

Окончания причастий действительного залога прошедшего времени именительного падежа

(кроме мужского рода единственного числа)

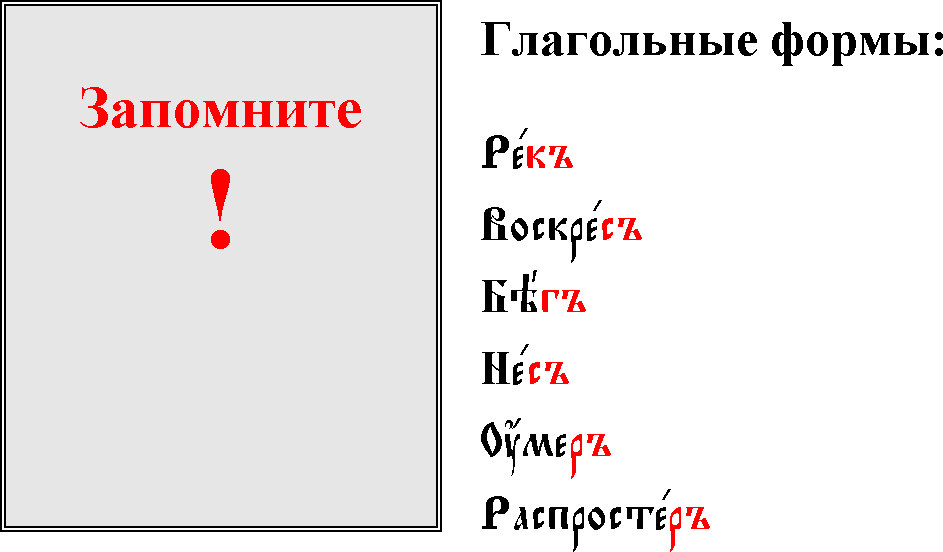

и т.п. в церковнославянском языке являются не глаголами прошедшего времени, а краткими причастиями действительного залога прошедшего времени мужского рода, единственного числа именительного падежа:

воскресший

бежавший (бегший)

несший

умерший

распростерший

Формальное сходство церковнославянских причастий и русских глаголов прошедшего времени произошло оттого, что прошедшее время глагола в современном русском языке исторически образовалось от церковнославянского и древнерусского перфекта (см. раздел «Перфект») путем утраты в перфекте глагола-связки «быти» (спрягаемого в настоящем времени) и в некоторых случаях окончания «-лъ» у входящего в состав перфекта особого причастия.

2) Красным шрифтом выделены причастия действительного залога прошедшего времени мужского рода единственного числа именительного падежа.

Как видно из примеров, краткость или полнота причастия, как правило, не оказывают влияния на его перевод на русский язык в качестве причастия или деепричастия.

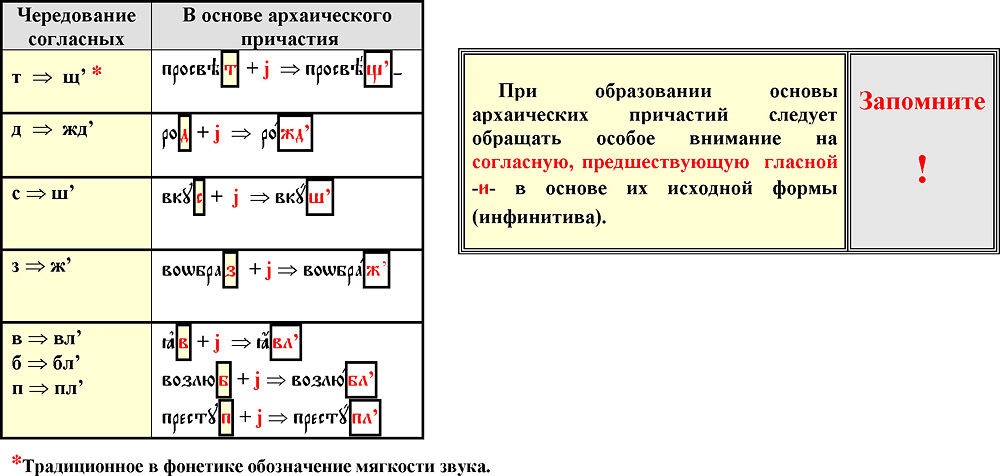

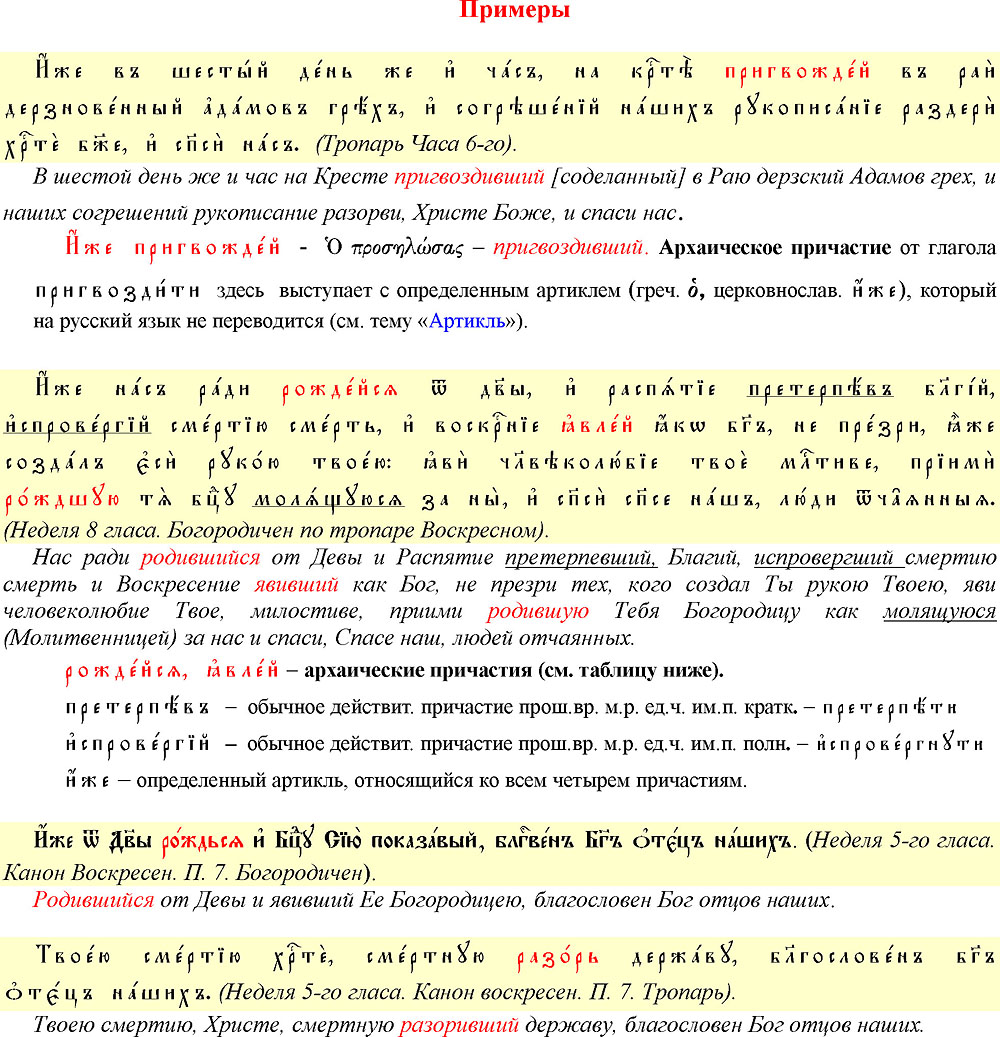

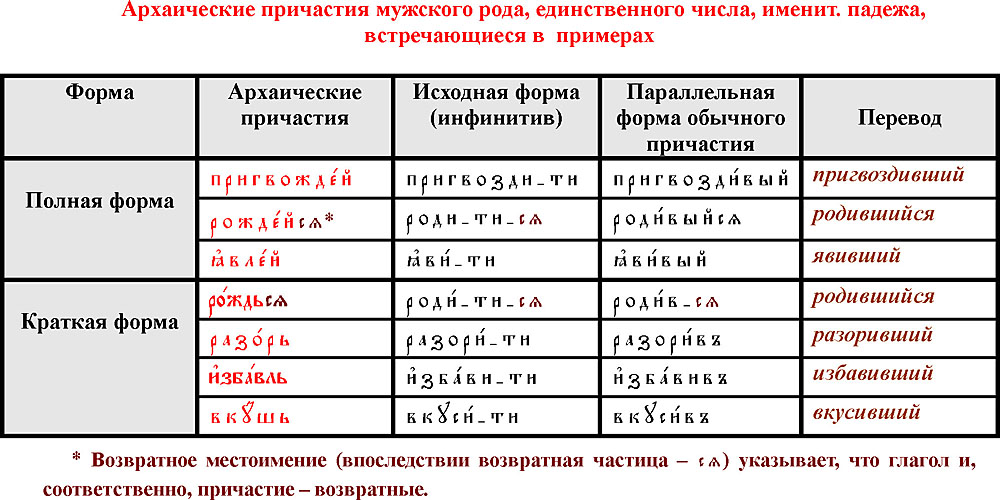

Архаические причастия действительного залога прошедшего времени

Название «архаическое причастие» более точно, нежели общеупотребительное «причастие неправильного образования», т.к. оно указывает на более раннее время образования таковых причастий по сравнению с обычными формами. По характеру образования эти причастия можно также назвать «причастия со смягченной основой».

Архаические причастия прошедшего времени ничем не отличаются по смыслу от обычных причастий прошедшего времени и особенностей при переводе на русский язык не имеют. Однако, часто славянский гимнотворец или переводчик предпочитает употребить именно архаическое причастие по причине его бóльшей благозвучности или того, что оно, будучи короче обычного на один слог, лучше ложится в строку ритмизованного гимнографического текста.

5. Не все причастия с вышеуказанными признаками имеют архаические формы т.к. живой язык реализует не все свои теоретически возможные модели.

умоли-ти

вообрази-ти

роди-ти

яви-ти

Конечный гласный основы –и- сокращает свою долготу (редуцируется), образуя полугласный мягкий звук j (йот).

просвет-j

Суффикс архаического причастия

Окончания архаических причастий

Архаическое причастие мужского рода единств. числа именит. падежа

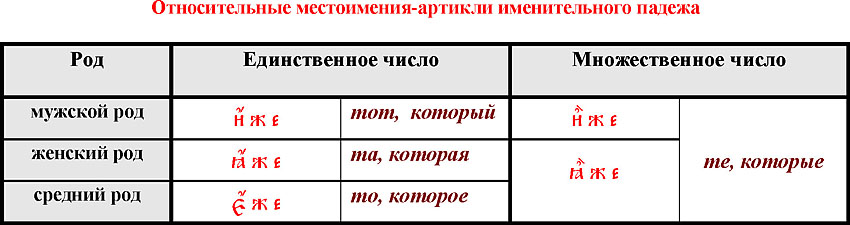

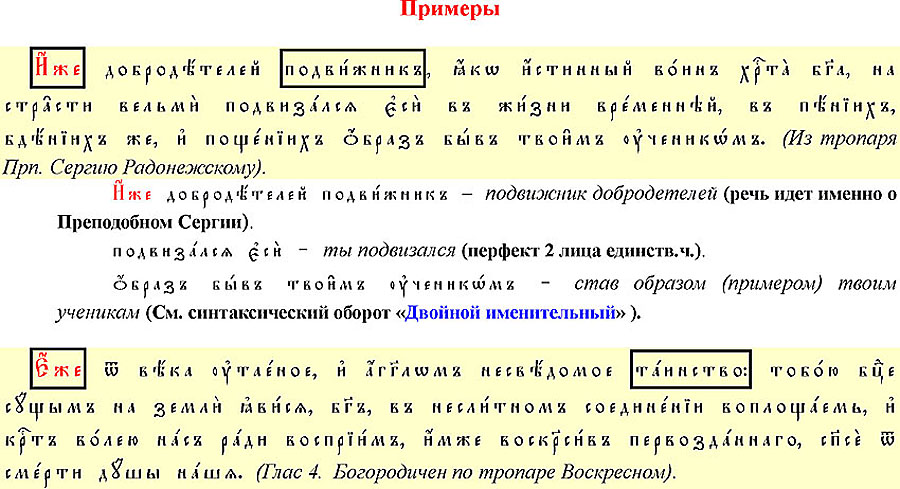

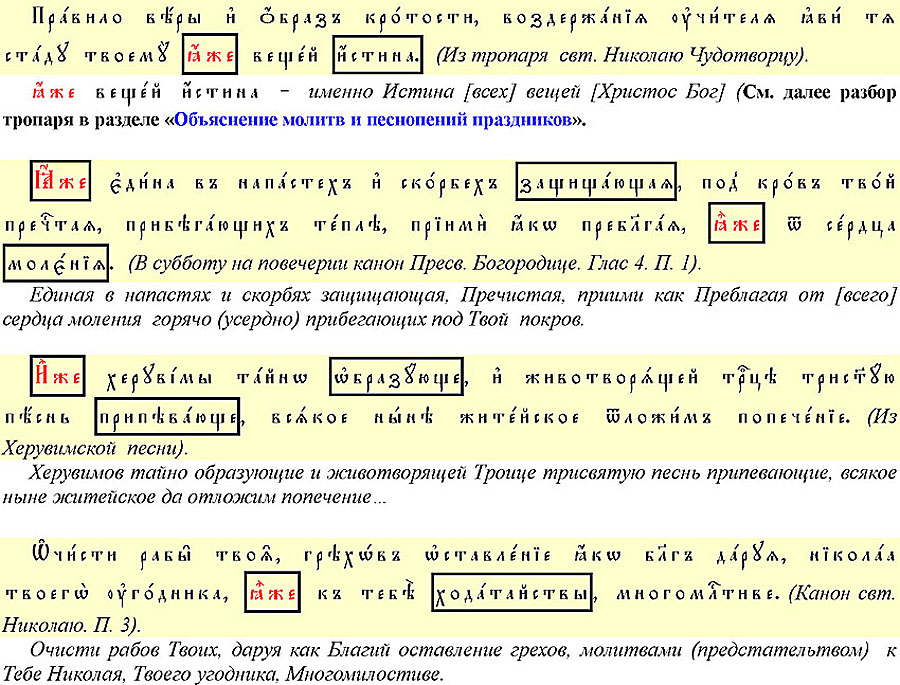

Артикль в церковнославянском языке

Выступая в роли артикля, относительное местоимение на русский язык не переводится. Впрочем, как определенный артикль оно может указывать, что предмет, лицо или явление, к которому оно относится, хорошо известно или единственно в своем роде. Поэтому слово с артиклем может быть переведено на русский язык с уточнением: «именно…», «единственно…», и т.п.

Карта Cбербанка: 2202 2062 6781 2241

ЮMoney (Яндекс-Деньги): 410012614780266