Библиотека Наталия АФАНАСЬЕВА Учебник церковнославянского языка

IV. Грамматика: синтаксис

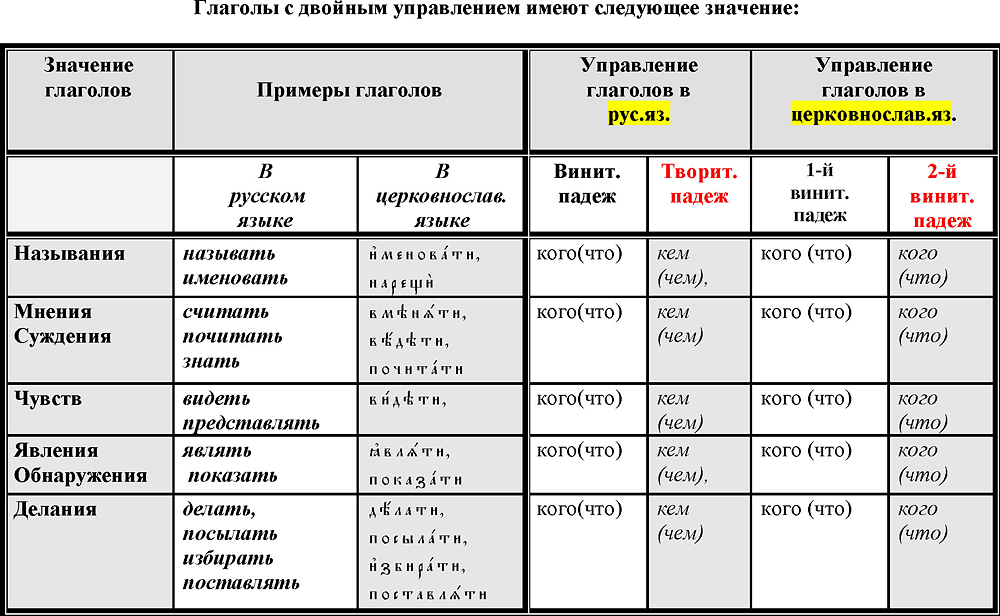

В русском языке существует группа глаголов с двойным управлением. Они управляют, во-первых, прямым дополнением в винит. падеже без предлога, напр., «Бог нарек (что?) сушу…», а во-вторых, – именем (существительным, прилагательным и т. п.), характеризующим свойства лица, предмета или явления, обозначаемого прямым дополнением: «Бог нарек сушу (чем?) землею». Таким образом, имя в косвенном падеже (в рус. языке – в творительном) является не дополнением, а предикатом-сказуемым, без которого фраза была бы не закончена и не ясна. Например, фразу можно построить так: «Суша есть земля», где слово «суша» является подлежащим, а «есть земля» – составным сказуемым. Но фраза «Бог нарёк сушу…» требует пояснения: «нарек чем?» – «землею».

В отличие от русского, в церковнославянском языке предикат-сказуемое стоит не в творительном падеже, а также в винительном, образуя «второй винительный». Так, в церковнославянском языке в действительном залоге употребляется синтаксический оборот «Двойной винительный».

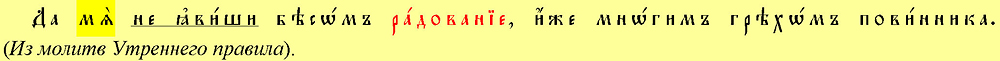

Да не явишь меня, повинного во многих грехах, радованием для бесов (Двойной винительный).

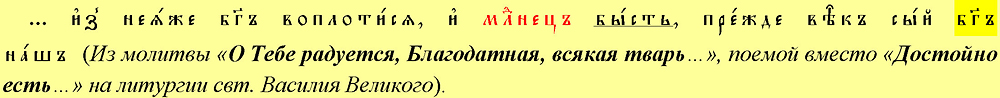

Из Которой (из Тебя) Бог воплотился и стал Младенцем, прежде всех веков Сущий Бог наш (Двойной именительный).

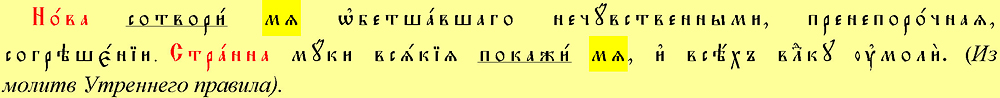

Новым сотвори меня, Всенепорочная, обветшавшего нечувствительными (т.е. незаметными для души) согрешениями. Яви меня чуждым всякой муки и умоли Владыку всего.

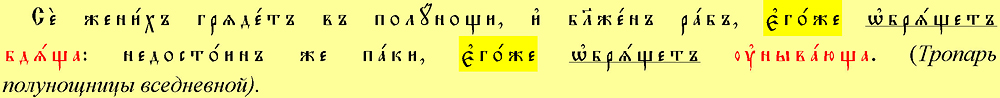

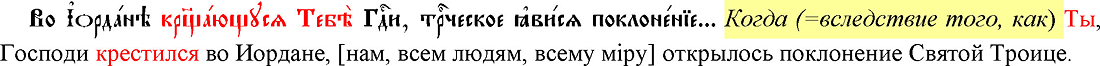

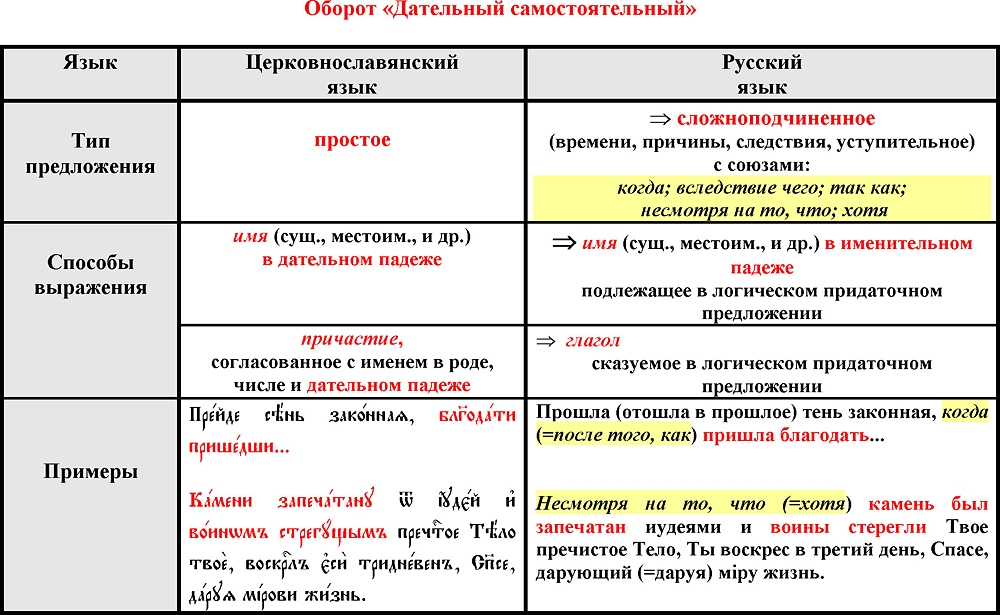

В церковнославянском языке оборот «Дательный самостоятельный», выраженный сочетанием имени (существительное, местоимение) в дательном падеже и причастия, согласующегося с этим именем в роде, числе и дательном падеже, входит в состав простого предложения, но по смыслу представляет собой самостоятельное предложение с логическим подлежащим (имя в дательном падеже) и логическим сказуемым (причастие в дательном падеже), которые как правило не совпадают с фактическими подлежащим и сказуемым. Таким образом, в церковнославянском простом предложении главное действие происходит на фоне действия второстепенного, обстоятельственно определяющего главное, т.е. указывающего на время (чаще всего), условие, причину, следствие, в результате которых происходит главное действие. Главное действие может также происходить вопреки второстепенному. Связь между этими двумя логическими предложениями – подчинительная, т. е. оборот «Дательный самостоятельный» чаще всего осмысляется и переводится на русский язык как придаточное предложение с обстоятельственным значением.

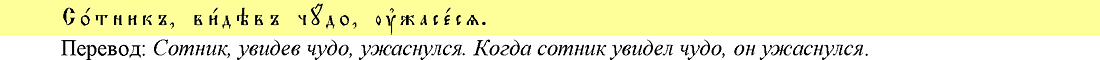

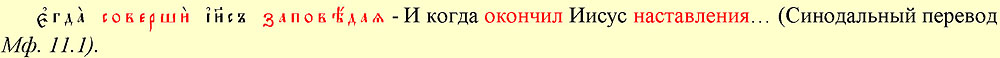

Ранее мы говорили о том, что причастие в именительном падеже (с зависимыми словами), сочетающееся с подлежащим в роде, числе и именительном падеже, может переводиться на русский язык не только как деепричастие, но и как глагол-сказуемое в придаточном предложении с обстоятельственным значением (См. тему «Причастие»). Например,

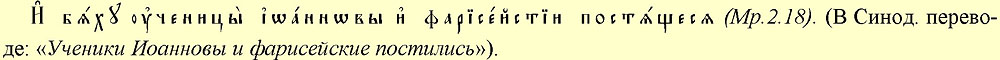

Мы видим, что тут имеется главное действие, выраженное сказуемым «ужасеся» – «ужаснулся» («очень удивился») и второстепенное действие (когда ужаснулся? почему ужаснулся? – «увидев чудо», «когда увидел чудо», «ибо увидел чудо». Однако, деятель тут один – сотник. Но когда у второстепенного действия имеется свой деятель, отличный от главного, этот второстепенный деятель и его действие выделяются в самостоятельный оборот, вырывающийся из логических связей обычного падежного управления. Дательный падеж в обороте «Дательный самостоятельный», формально отвечая на обычный вопрос: «Кому?», «Чему?», уже не имеет своего обычного смысла, но лишь призван выделить выражаемое им действие и его деятеля в отдельный логический «фон» по отношению к главному деятелю и главному действию. Напр.:

Синтаксический оборот

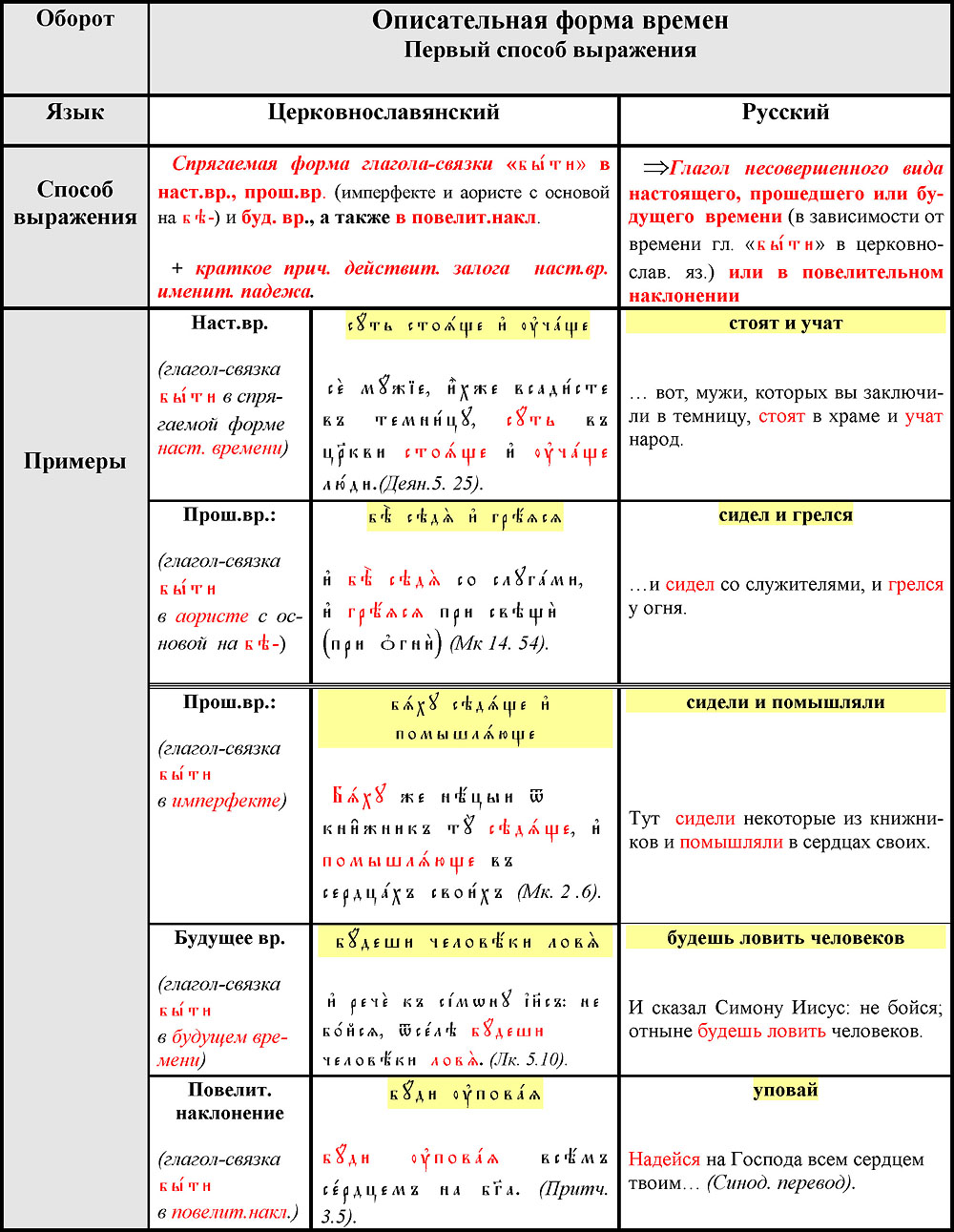

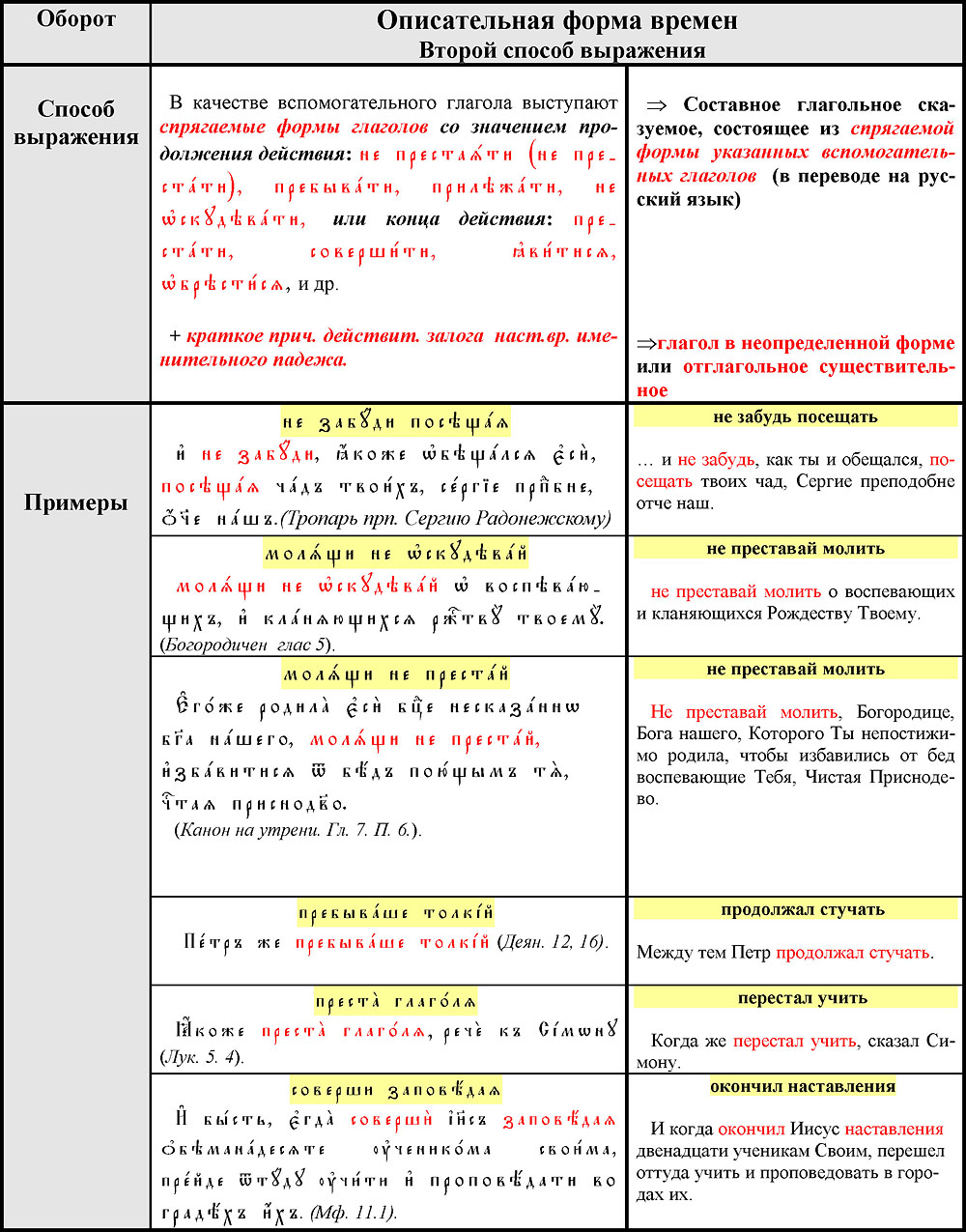

Для более живого выражения непрерывности действия в церковнославянском языке имеется особый синтаксический оборот – «Описательная форма времен», – состоящий из сочетания краткого действительного причастия настоящего времени (в любом роде и числе, но непременно в именительном падеже) – и спрягаемой формы глагола «быти» в различных временах и наклонениях. Разновидностью этого оборота является сочетание краткого действительного причастия настоящего времени именительного падежа со спрягаемыми формами глаголов, имеющих семантику продолжительности действия (пребывати, не престати, не оскудевати) или конца действия (престати, совершити, скончати), а также таких глаголов, как явитися, обрестися, и т. п.

Синтаксический оборот «Описательная форма времен» в переводных церковнославянских текстах стоит на месте соответствующего оборота в языке греческом, однако не является греческим заимствованием или калькой. Это одна из особенностей синтаксиса древних, в том числе и древнеславянских языков (древнерусского, древнечешского, древнесербского, старопольского), о чем свидетельствуют многочисленные памятники письменности (напр., летописи) славянских народов.

Оборот «Описательная форма времен» часто переводится на русский язык глаголом несовершенного вида, подобно имперфекту, однако выражает не только действие, но и состояние, в котором пребывает деятель какой-то промежуток времени. Например:

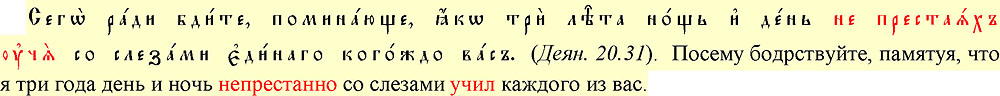

Если синтаксический оборот «Описательная форма времен» выражен сочетанием глаголов, имеющих семантику продолжительности действия (пребывати, не престати, не оскудевати) или конца действия (престати, совершити), а также таких глаголов, как «явитися», «обрестися» и т.п., – и краткого действительного причастия настоящего времени именительного падежа, – то на русский язык это сочетание чаще всего переводится составным глагольным сказуемым, где спрягаемая форма глагола церковнославянского языка остается прежней, а церковнославянское причастие становится инфинитивом. Например:

Существуют и другие варианты перевода этого синтаксического оборота, напр., Синодальный перевод 31-го стиха 20-й главы Деяний Святых Апостолов:

Карта Cбербанка: 2202 2062 6781 2241

ЮMoney (Яндекс-Деньги): 410012614780266